|

이번 씨티은행의 수신금리 인상으로 타 은행들의 고민이 한층 깊어졌다. 향후 기준금리 인상 가능성과 오는 10월 시행되는 계좌이동제 등 변수가 많아 관련 셈법이 복잡해진 모양새다.

6일 금융계에 따르면 시중은행 고위관계자들은 향후 수신금리 인상 시기에 대해 확답은 못하면서도 수신금리가 더 이상 낮아지기는 힘들 것이라는 데는 입을 모으고 있다. 특히 몇몇 은행이 수신금리를 인상하며 시장에서 치고 나갈 경우에 대비해 상황을 주시하고 있다.

시중은행의 한 개인고객 담당자는 "현재는 낮은 금리를 주고도 조달 가능한 이른바 '저원가성 예금'이 늘고 있기 때문에 은행들이 수익을 내고 있지만 이런 자금은 괜찮은 투자처가 나타나면 언제든 빠져나갈 수 있다"며 "특히 다음달 미국의 기준금리 인상이 현실화될 경우 한시라도 빨리 금리를 올리는 은행으로 자금이 이동할 수 있다"고 밝혔다. 또 다른 시중은행 고위관계자는 "은행들은 예대마진 확보를 위해 지금과 같은 수신금리 기조가 지속되기를 바라겠지만 미국발 기준금리 인상 후 지금 같은 금리 상황이 이어지기는 힘들 것"이라고 밝혔다.

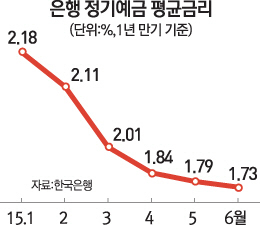

실제 은행들은 올 들어 한국은행의 기준금리 인하폭인 0.5%포인트보다 수신금리를 더 떨어뜨리며 예대마진을 보전해왔다. 이 같은 상황에서도 고객들은 은행을 떠나지 않았다. 되레 향후 금리 인상에 베팅해 예·적금에 가입하지 않은 요구불성 예금이 크게 증가, 은행들의 배를 채웠다. 실제 한국은행에 따르면 은행 요구불성 예금은 지난 1월 121조4,658억원에서 5월 136조1,116억원으로 넉 달 만에 15조원가량 늘었다. 수신금리를 인하해도 고객이 은행을 떠나지 않아 '배짱 금리'가 가능했던 셈이다. 하지만 은행들은 금리 인상 시기에는 이 같은 요구불성 예금이 언제든 이동 가능한 '양날의 칼'과 같다는 점에서 긴장하는 모습이다.

코앞에 닥친 계좌이동제 또한 수신금리 인상 경쟁을 촉발시킬 변수 중 하나다. 하나금융경영연구소의 4월 조사 결과 우리 국민의 20.3%는 예·적금 금리의 차이에 따라 주거래 은행을 바꿀 수 있는 것으로 나타났다. 은행들은 계좌이동제에 대비해 우대금리 등을 제공하는 패키지 상품을 잇따라 내놓고 있지만 급여이체나 신용카드 사용 등의 조건이 까다로워 수신금리 전면 인상과 같은 카드에 비해서는 효과가 제한적이라는 평가다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >