(3부) 자본시장 육성, 지금이 찬스<br>국내證 안정성에만 치중 IB분야 등서 '제자리 걸음'<br>글로벌 경쟁력 강화 위해 정부도 제도 개선 나서야

SetSectionName();

[생존코드 찾아라] 1. 새로운 리더 키워야

(3부) 자본시장 육성, 지금이 찬스자본·효율성·건전성 동시에 갖춘 '슈퍼 증권사' 필요국내證 안정성에만 치중 IB분야 등서 '제자리 걸음'글로벌 경쟁력 강화 위해 정부도 제도 개선 나서야

한영일

기자 hanul@sed.co.kr

ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

ImageView('','GisaImgNum_2','default','260');

국내 증권업계 관계자들은 지난 7월15일 아침 출근하자마자 놀라운 소식을 접했다. 골드만삭스의 2ㆍ4분기 순이익이 34억4,000만달러로 사상 최대를 기록했다는 뉴스가 날아든 것. ‘깜짝 실적’은 골드만삭스로 끝나지 않았다. JP모건도 시장의 예상치를 5배 이상 웃도는 성과를 올렸다. 다른 글로벌 투자은행(IB)들도 선전했다.

이들의 선전은 IB의 저력을 유감없이 보여줬다. 전세계적 금융위기로 글로벌 IB들이 벼랑 끝으로 내몰릴 때가 엊그제 같은데 어느새 공룡의 위력을 되찾은 것이다. 지난해 글로벌 IB들이 하나둘씩 쓰러지자 국내 금융투자업계는 ‘안도의 한숨’을 내쉬었지만 글로벌 IB의 찬란한 실적 앞에서 ‘전율’을 느껴야만 했다.

국내 자본시장은 글로벌 금융위기의 파고 속에서도 별다른 내상을 입지 않았다. 올 2월부터 금융투자산업 육성에 초점을 맞춘 자본시장법이 시행됐지만 여전히 ‘저속운행’만 계속하고 있다. 그래서 국내 자본시장이 도약하려면 이럴 때일수록 ‘자본의 효율성’을 보다 제고하기 위해 박차를 가해야 한다는 목소리가 높다.

◇금융위기에 자본 효율성은 ‘뒷전’으로=2월부터 시행된 자본시장법은 금융업종 간의 벽을 허물고 국내 자본시장을 한단계 업그레이드하기 위한 것이지만 아직까지 이렇다 할 변화는 보이지 않는다. 글로벌 금융위기의 파고 속에서 출범한 탓에 자본 효율성을 높이기보다는 건전성 강화 등 주로 리스크 관리에 초점을 맞춰 시행되고 있기 때문이다.

금융당국이 고위험상품으로 분류되는 장외파생상품의 투자매매 및 투자중개업, 집합투자업과의 겸영 등과 관련해 아직까지 제도를 마련하지 않은 것도 자본 효율성 제고를 가로막는 걸림돌로 지적된다. 금융당국은 최근 “장외파생상품의 경우 글로벌 금융위기가 진행되고 있는 만큼 리스크가 여전하기 때문에 전면 허용은 바람직하지 않다”고 발표했다.

안정성을 강조한 나머지 영업용 순자본비율(NCR)을 지나치게 높은 수준으로 유지하는 것도 문제점으로 거론된다. NCR는 영업용 순자본을 총 위험으로 나눠 계산된다. 증권사의 재무 안정성을 보여주는 지표로 이 비율이 높을수록 재무구조가 탄탄하다는 의미로 해석된다. 은행의 BIS비율과 비슷한 개념이다.

현재 금융당국은 증권사들에 NCR를 150% 이상 수준으로 유지하도록 권고하고 있다. 하지만 국내 증권사들의 평균 NCR는 올 3월 말 현재 615%에 달한다. 그만큼 안정적인 사업에만 치중하고 있다는 이야기다. IB에 치중하고 있는 골드만삭스의 경우 국내로 치면 NCR가 70%에 불과하다. 안정성은 높을지 몰라도 자본 효율성은 턱없이 낮은 셈이다.

노희진 자본시장연구원 정책제도실장은 “자본시장의 목표는 효율성 증대”라며 “기업의 건전성은 위기상황에서는 빛날지 몰라도 장기적 발전을 도모할 수 없다는 점에서 국내 자본시장은 효율성을 강화하는 방향으로 더욱 고삐를 당겨야 한다”고 말했다.

◇효율성과 건전성을 동시에 추구해야=올해 초까지만 해도 국내 증권사들은 글로벌 IB들이 큰 타격을 입었기 때문에 상당한 반사이익을 누릴 것으로 내심 기대했다. 그동안 안정성이 높은 투자에 치중해온 탓에 손실도 상대적으로 적었다. 따라서 비교적 여력이 높은 만큼 보다 쉽게 틈새시장을 개척해나갈 수 있을 것으로 예상했다.

하지만 글로벌 금융위기가 마무리 단계에 접어들고 경기가 회복세를 보이고 있지만 국내 증권사들은 IB 등의 분야에서 이렇다 할 성과를 내놓지 못하고 있다. 일본의 노무라증권이 글로벌 금융위기에 리먼브러더스의 아시아ㆍ중동ㆍ유럽영업부를 잇달아 인수하면서 위기 속에서 영역을 확장한 것과 비교하면 ‘제자리걸음’을 한 것과 다름없다.

국내 증권사들은 올 상반기 중 증시 활황에 따른 개인들의 주식 투자가 늘어나자 오히려 주식 브로커리지 수익 증가로 함박웃음을 터뜨리고 있다. 자본시장법이 시행됐지만 여전히 안전한 수익창출에만 매달린 셈이다.

제도적으로도 자본시장법의 투자권유준칙안 등이 현실보다는 지나치게 ‘이상적인’ 것을 목표로 삼다 보니 건전성에만 초점을 맞췄을 뿐 효율성은 외면하고 있다는 지적이다.

윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “자본시장법의 투자자 보호 취지는 바람직하지만 지나치게 형식적인 데만 치우쳐 있어 개선될 필요가 있다”며 “앞으로 금융경색이 풀리기 시작하면 현실과 상당한 괴리를 나타내는 제도는 손을 봐야 한다”고 설명했다.

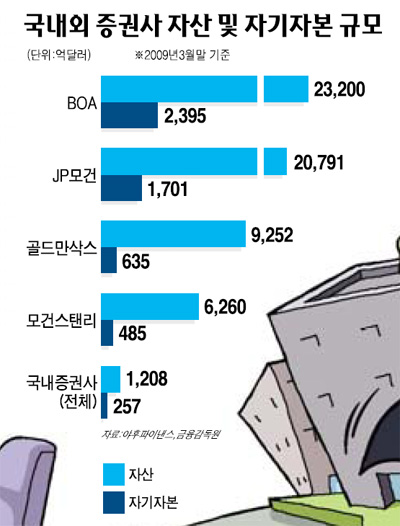

◇‘슈퍼(SUPER) 증권사’를 키워야=리스크를 감내하고 자본 효율성을 높이려면 증권사들의 규모 확대는 필수적이다. 우선 자본금 규모가 커야 리스크가 높은 IB 관련 업무를 추진할 수 있기 때문이다. 하지만 국내 대형 증권사라고 하더라도 자기자본을 글로벌 IB들과 비교하면 그야말로 ‘새 발의 피’다.

3월 말 현재 국내 상위 10개 증권사 전체의 자기자본은 19조원에 불과하다. 이를 달러(원ㆍ달러 환율 1,230원 기준)로 환산하면 약 154억달러에 달한다. 반면 골드만삭스의 자기자본은 무려 635억달러에 이른다.

증권업계는 자기자본을 늘리기 위해 노력해왔으나 지난해 이후 대형 증권사 가운데 자기자본 증가 상황은 미미한 수준이다. 시장 중심의 ‘덩치 키우기’가 한계에 부딪힌 셈이다.

이에 따라 최근 들어 정부가 지분을 갖고 있는 국내 대형 증권사의 정책적 인수합병(M&A)을 통해 ‘슈퍼 증권회사’를 만들 필요가 있다는 목소리가 높아지고 있다. 시장에서 대형화가 어렵다면 정부가 나서 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 초석을 마련해주는 역할이 필요하다는 주장이 제기되고 있다.

증권업계의 한 관계자는 “10년 이상 시장 자율에 의해 글로벌 경쟁력을 갖춘 대형 증권사가 탄생하기를 기다려왔지만 아직까지도 별다른 변화가 없다”면서 “시장이 한계에 부딪혔다면 정부가 정책적 수단을 동원해서라도 초대형 증권사를 키워볼 만한 시점이 됐다”고 지적했다.

혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >