|

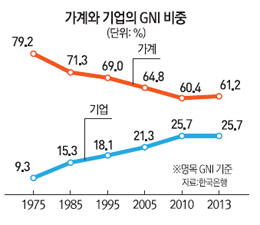

국민총소득(GNI)에서 가계 부문이 차지하는 비중이 40년 새 20%포인트나 줄어들었다. 반면 기업부문은 2배 이상 급증했다.

15일 한국은행의 '국민계정 개편 결과'를 보면 명목GNI에서 가계가 차지하는 비중은 1975년 79.2%에서 지난해 61.2%로 하락했다. 명목GNI에서 가계 총처분가능 소득이 차지하는 비중도 동기간 77.4%에서 56.1%로 내려앉았다. 우리 국민 모두가 벌어들인 소득 중 가계부문에 돌아간 것이 계속해서 줄어든다는 의미다.

이에 반해 기업 부문은 크게 늘었다. 명목GNI에서 기업이 차지하는 비중은 1975년 9.3%에서 국제통화기금(IMF)의 구제금융을 받은 1997년을 기점으로 급격히 늘어나 지난해 25.7%로 2배 이상 불었다. 정부의 세입 등이 포함된 정부 부문도 1975년 9.3%에서 지난해 13.1%로 증가했다.

이는 1970년대에는 GNI의 대부분이 단순 가공 등 가계의 노동에 의해 이뤄져 가계로 돌아가는 소득이 많았지만 산업구조가 고도화하면서 점차 GNI에서 노동이 차지하는 비중이 줄어드는 탓으로 풀이된다. 또 기업들이 벌어들인 소득을 가계에 원활히 분배하지 않는 것도 작용한 것으로 보인다. 임희정 현대경제연구원 연구위원은 "가계소득이 원활하게 늘지 않고 있고 이에 따라 소비도 제약하는 현상이 벌어지고 있다"고 지적했다.

이날 한은은 1953년부터 지난해까지 같은 기준(2008 SNA)을 적용한 국민계정 개편 수치를 내놓았다. 지금까지는 국내총생산(GDP), GNI 등 경제 기초지표를 2000년대 이후와만 비교할 수 있었지만 이제는 1953년 이후 수치 모두를 직접 비교할 수 있게 됐다. 이로써 우리는 미국(1929년), 캐나다(1947년), 영국(1948년) 등에 이어 세계 일곱 번째로 긴 경제지표 시계열을 갖게 됐다.

이에 따르면 6·25전쟁이 끝난 해인 1953년 우리의 1인당 명목 GNI(달러화 기준)는 67달러에 불과했다. 하지만 지난해 2만6,205달러로 394배 불어났다. GNI도 전후 483억원에서 2013년 1,441조원으로 2만9,833배 확대됐다.

수출은 지금은 우리 경제의 버팀목이지만 전후에는 명목 GDP의 1%에 불과했다. 수출의 GDP 대비 비중은 1953년 1.7%였다. 이후 정부의 수출장려화 정책 등에 힘입어 1990년 25.3%까지 상승했고 2000년 35%, 2010년 49.4%, 지난해 53.9%까지 치솟았다. 민간소비는 1953년 GDP에서 86.5%로 절대적인 비중을 차지했지만 점차 줄어들어 지난해에는 66%까지 내려앉았다. 설비투자와 건설투자는 1953년 각각 1.7%, 5.5%에서 1990년 14.5%, 20.9%로 상승했으나 이후 하락해 지난해 각각 8.6%, 15.1%에 불과했다.

생산구조별로 보면 농림어업의 비중은 급감한 반면 제조업과 서비스업은 지속 상승했다. 명목GDP에서 농림어업이 차지하는 비중은 1953년 48.2%에서 지난해 2.3%로 쪼그라들었다. 반면 제조업은 7.8%에서 31.1%로 지속 상승하고 있다. 서비스업도 40.3%에서 지난해 59.1%까지 상승했다.

기업의 국내투자가 좀처럼 늘지 않는 현상도 수치로 고스란히 드러났다. 국민총처분가능소득에서 총투자가 차지하는 비중을 뜻하는 국내총투자율은 1953년 14.7%에서 1994년 41.4%에 달했으나 이후 지속 하락해 지난해에는 28.8%로 떨어졌다.

국민소득에서 노동소득(임금)이 차지하는 비중을 나타내는 노동소득분배율은 1953년 27.3%에서 1996년 62.4%까지 높아졌다. 이후 등락을 거듭하다 최근 4년 연속 상승, 지난해 61.4%가 됐다. 이는 근로자의 임금이 높아졌다기보다 가계와 기업의 영업이익이 낮아져 나타나는 현상으로 분석된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >