| | 국내 최초의 상용 원자력 발전소인 고리 1호기의 전경. |

|

| | 국내 최초의 원자로인 TRIGA Mark-II의 모습. |

|

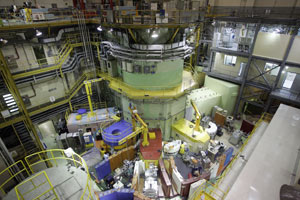

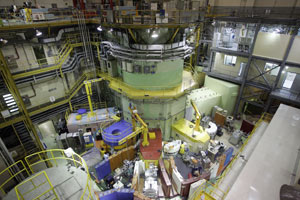

| | 국내 연구진에 의해 자력으로 설계·건설된 연구용 원자로인 '하나로'. |

|

| | 사용후 핵 연료를 건식 재처리해 재활용 연료로 사용하는 파이로프로세싱 연구 모습. |

|

원자력 기술이 국내에 도입된 지 50년이 됐다. 지난 1959년 연구용 원자로 1호기 ‘TRIGA MARK-II’의 도입이 결정된 게 국내 원자력 역사의 시작이다. 이후 한국원자력연구원을 중심으로 해외 기술 유입과 자체 기술 개발이 어우러지면서 이제는 원자력 기술을 수출까지 하는 세계 5위의 원자력 국가로 거듭나고 있다.

반세기의 역사를 바탕으로 새로운 성장동력으로 발전하고 있는 국내 원자력 기술의 현황과 과제를 조명해본다.

1959년 'TRIGA MARK-II' 도입 후

1995년 '한국표준형' 개발 기술자립

2030년엔 국내 전력 59% 담당할듯

"민간 업체 참여 유도 새 시장 뚫어야"

◇전력 생산의 36% 담당=국내에 처음으로 도입된 원자로는 연구용 원자로였다. 1962년 열출력 100kW급의 연구로 1호기(TRIGA Mark-II)가 가동되고 1972년 열출력 250kW급의 연구로 2호기(TRIGA Mark-III)가 운전을 시작했다.

이들 연구용 원자로를 이용한 원자력 연구가 밑거름이 돼 1978년 국내 최초의 상업용 원자로인 고리 1호기가 상업운전을 시작했다. 이후 국내에는 고리ㆍ영광ㆍ월성ㆍ울진 등 4개 발전단지에서 20기의 원자력 발전소가 가동되며 국내 전력생산의 36%를 담당하고 있다.

정부는 오는 2015년까지 완공을 목표로 신고리 1~4호기, 신월성 1~2호기, 신울진 1~2호기 등 총 8기의 신규 원자력 발전소를 건설 중이다. 또 2030년까지 10기의 원자력 발전소를 추가 건설해 총 38기의 원전 가동으로 국내 전력 생산의 59%를 원자력이 담당하도록 할 계획이다.

해외 기술에 의존해온 국내 원자력은 1995년 한국표준형 원전(KSNP)의 개발을 통해 기술 자립의 기반을 마련했다. 한국표준형 원전은 영광 3~6호기와 울진 3~6호기 등 8기에 채택됐고 새로 건설되는 신고리 1ㆍ2호기와 신월성 1ㆍ2호기에 채택됐다.

새로 건설되는 신고리 3~4호기와 신울진 1~2호기에는 국내에서 독자 개발된 또 다른 원자로인 APR 1400형 원자로가 채택됐다. APR 1400은 가압 경수로 기술의 극대화를 통해 전기출력을 1,455MWe 수준으로 높인 것으로 한국표준형원전(KSNP)의 1,000MWe과 비교해 생산성을 크게 향상시켰다.

이 같은 원자력 기술 개발의 주역은 한국원자력연구원이다. 1959년 원자력연구소로 출발한 원자력연구원은 1995년 30MW급 연구용 원자로인 ‘하나로’를 독자적으로 설계하는 등 50년 동안 국내 모든 원자력 기술 개발을 이끌어왔다.

◇독자 개발 기술로 수출도 추진=국내 원자력 기술은 도입 당시 체결된 한ㆍ미 원자력 협정 때문에 해외 수출에는 어려움을 겪어왔다. 협정은 핵확산 방지를 위해 도입된 기술을 다른 나라와 공유할 수 없도록 하고 있어 수출이 원천적으로 불가능하다.

원자력연구원은 이를 협정에 구속 받지 않는 독자 개발 기술로 뚫고 있다. 원자력연구원은 1995년 연구용 원자로인 ‘하나로’를 자체적으로 설계ㆍ건설한 기술력을 토대로 해외 연구용 원자로 건설 수주에 나서고 있다. 지난해 약 1조원 규모의 네덜란드 연구용 원자로인 ‘팔라스(PALLAS)’ 건설 입찰에 참여해 올 7월 결정을 앞두고 수주경쟁을 벌이고 있으며 1월에는 그리스 국립과학연구소(NCSR)가 발주한 ‘GRR-1 연구로 설계개선 용역’을 수주하기도 했다. 또 최근 들어서는 중동지역 국가의 연구용 원자로 건설 입찰 참여도 추진 중이다.

이밖에 원자력연구원은 자체 개발한 중소형 일체형 원자로인 ‘스마트 원자로(SMART;System-integrated Modular Advanced ReacTor)’의 해외 수출도 추진 중이다. 스마트 원자로는 인구 10만명 규모의 도시에 전기와 열 또는 바닷물을 담수로 바꿔 공급해주는 기술이다.

◇민간 참여 확대 노력 필요=최근 미국이 원자력 발전소 건설을 재개하고 중국이 수십개의 원전 건설을 추진하는 등 세계 원자력계는 르네상스 시대를 맞고 있다. 세계 각국은 원자력 르네상스의 열매를 얻기 위해 경쟁을 벌이지만 국내 원자력계에서는 한ㆍ미 원자력 협정 등의 제약으로 시장 진입에 어려움을 겪고 있다.

전문가들은 확대되고 있는 세계 원자력 시장에 적극적으로 진출하기 위해서는 민간 업체의 참여를 유도해야 된다고 주장한다. 50년 동안 관 주도로 축적해놓은 기술 기반에 민간 업체들의 자본을 얹어 시장을 뚫어야 한다는 지적이다.

최근 원자력연구원이 대우건설, 한국전력기술(KOPEC) 등과 함께 해외 연구용 원자로 수주전에 뛰어들고 있는 것은 좋은 사례다. 원자력연구원은 이들 업체와 함께 스마트 원자로 수출을 추진 중으로, 카자흐스탄과 정부 간 협력 약속을 얻어내기도 했다. 하지만 민간투자 비율 문제로 추가 연구개발에 참여할 국내 업체 선정이 난항을 겪고 있는 실정이다. 이에 따라 정부가 업체의 민간투자 비율 기준을 낮춰 업체 참여를 유도해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

원자력 기술수출을 위한 또 다른 도전은 개발도상국의 원자력 관련 인력을 국내에서 교육시키는 방안이다. 현재 국내에서는 원자력연구원이 2002년 ‘국제원자력교육센터’를 설립하고 국제원자력기구(IAEA)의 지원을 받아 개도국의 원자력 인력 양성을 담당하고 있다. 표면적으로는 외국의 인력을 교육하는 것이지만 해당국의 원자력 관련 공무원 등 엘리트층을 대상으로 교육이 이뤄져 앞으로 원자력 연구나 기술도입 계획을 세울 때 한국기업이나 기술을 선택할 가능성이 크다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >