|

"공식적인 입장은 '무제한 요금제 폐지는 없다'지만 서로 눈치만 보고 있습니다." 한 이동통신사 관계자의 말이다.

데이터 무제한 요금제에 대한 이통사들의 속앓이가 깊어지고 있다. 특히 논란이 되고 있는'망중립성' 논의와 맞물려 이러지도 저러지도 못하는 상황이다. 망중립성이란 이동통신 가입자들이 카카오톡이나 음악ㆍ동영상 재생 서비스 등 제3자의 서비스ㆍ콘텐츠를 이용할 때 발생하는 데이터트래픽의 비용을 누가 책임지느냐의 문제다. 국내 이통 시장의 핵심 축이 3세대(3G)에서 4세대(4G) 롱텀에볼류션(LTE)으로 빠르게 이동하고 있는 추세도 고민을 가중시키는 요인이다.

이동통신사들의 속내는 같다. "소수의 다량이용자(헤비 유저)들이 수십 기가바이트(GB)씩 데이터트래픽을 발생시키게 만들어 다수 이용자들의 통화품질을 떨어뜨리는 일이 없도록 무제한 요금제를 폐지해야 한다"는 것이다. 무엇보다 대다수 스마트폰 이용자가 쓰는 카카오톡 등 모바일 메신저 서비스나 스카이프 같은 모바일 인터넷전화(mVoIP) 등은 이통사 입장에서 눈엣가시다. 문자메시지ㆍ음성통화 수익을 갉아먹고 있기 때문이다.

하지만 가입자들의 반발 때문에 섣불리 무제한 요금제를 폐지할 수도 없는 처지다. 한 이통사 임원은 "망중립성 논쟁의 해법은 데이터 무제한 폐지지만 이통사들 입장에선 고양이 목에 방울달기 격"이라며 서로 눈치만 보고 있는 상황이라고 설명했다.

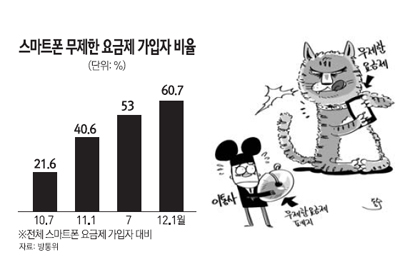

올해 초 방송통신위원회가 발표한 바에 따르면 국내 스마트폰 이용자 중 무제한 요금제 가입자는 60.7%에 달한다. 스마트폰으로 인터넷을 많이 쓰는 가입자, 특히 장시간 스마트폰으로 라디오나 음악ㆍ동영상 서비스를 이용하는 무제한 요금제 사용자들은 무제한 폐지에 크게 반발할 수밖에 없다. 이들 가입자들은 월 평균 1.2기가바이트(GB) 가량을 쓰고 있다.

무제한 요금제가 없는 LTE 시장이 급속히 확대되고 있는 점도 부담이다. 3G와 4G 가입자의 차별 문제가 확산될 수 있기 때문이다. 이통사 입장에선 무제한 요금제 폐지 외에 뾰족한 대안을 찾기 쉽지 않은 실정이다.

이 때문에 이통업계는 방통위에 '지원 사격'을 꾸준히 요청하고 있지만 방통위는 묵묵부답이다. 올해부터 망중립성 가이드라인을 시행하긴 했지만 구체적으로 어떤 경우에 이통사가 외부 서비스의 데이터 트래픽 이용 대가를 요구할 수 있는지 등이 명시돼 있지 않다.

이처럼 돌파구 마련이 힘든 상황에서 업계 관계자들은 19일로 예정된 이통3사 최고경영자(CEO)와 이계철 방통위원장의 만남에 기대를 걸고 있다. 이통사 CEO들이 무제한 요금제 폐지에 대한 의견을 이 위원장에게 전달할 것으로 알려졌다. 이통사 대표들은 지난해 7월 최시중 전 방통위원장과의 간담회에서 무제한 요금제 폐지와 관련해 강력한 의지를 표명한 바 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >