|

현대자동차 고위경영진은 올해가 '글로벌 빅3'로 가는 기반을 다지는 분기점이 될 것으로 보고 연초부터 드라이브를 걸었다. 정몽구 회장이 예년보다 일찍, 그것도 4박5일이라는 강행군으로 미국 시장을 찾은 것도 이 때문이다.

같은 줄기에서 현대자동차에 31일은 의미가 있는 날이다.

우선 임금체계 개편 협상시한이 이날이다. 하지만 생산성 위주의 연봉제 틀을 만들려는 사측과 상여금부터 통상임금에 넣어달라는 노동조합 간 간극이 커 전망이 밝지 않다.

공교롭게 4월로 예정된 민주노총 총파업 참여 찬반투표도 31일이다. 지난 2006년 이후 네 번의 '정치파업' 투표는 모두 부결됐지만 임금체계 개편 협상과 맞물려 총파업을 굳이 하겠다는 목소리도 나온다.

총파업은 현대차의 경쟁력 자체를 뿌리째 흔들 수 있다.

참여정부 시절 장관 출신의 한 전직 관료는 29일 서울경제신문과 만나 "현대차의 강성 노조와 고임금 체계가 해결되지 않으면 울산도 미국 디트로이트 꼴이 날 수 있다"며 "시간이 많지 않다"고 지적했다.

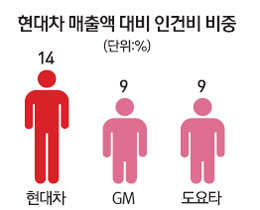

실제 인건비를 포함한 현대차의 판매관리비 비중은 계속 올라가고 있다. 2013년 12.7%였던 매출액 대비 판관비 비율은 지난해 12.95%로 13%에 육박하고 있다. 현대차 남자 직원의 1인당 평균 연봉도 무려 9,500만원으로 1억원인데 생산성은 미국 앨라배마 공장의 72% 수준이다.

상황이 이런데 임금체계 개편 협상은 안갯속이다. 노조는 협상의 전제조건으로 통상임금 관련 미지급 부분을 보상해달라는 입장이다. 최근 3년치만 3조원이다. 노조 1인당 최대 1억원까지 받을 수 있다.

경영 측면에서도 현대·기아차는 올해가 고비다. '빅3'로 가는 기로에 서 있다고 해도 과언이 아니다.

중국과 멕시코 공장의 생산은 내년부터다. 양적 성장이 적은 해다.

주주권익보호위원회를 포함한 지배구조 개편과 이노션 상장 같은 크고 작은 계열사 지분정리 작업도 올해 끝내야 한다. 엔저를 앞세운 일본 차의 공습도 부담이다. 미국 차도 되살아나고 있다.

정 회장의 말처럼 미국 시장에서는 미국과 유럽·일본 업체들의 '3중 협공'을 당하고 있다.

현대차 입장에서는 고성능차 생산 원년이면서 연비 개선과 친환경차 투자, 글로벌비즈니스센터(GBC) 건립의 기틀을 닦는 것이 올해다. 노사가 하나로 똘똘 뭉쳐도 모자랄 판이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >