|

꽃샘추위가 막바지인 요즘 금융권에서는 인력 감축 한파가 거세게 몰아치고 있다. 정부는 부가가치, 일자리 창출, 세수 등 모든 부문에서 금융권이 제 역할을 하지 못하고 있다며 맹공을 퍼붓고 있지만 금융권은 저금리 기조가 장기화된 상황에서 인력 증원을 통한 '성장'보다는 '생존'을 위한 인력 감축으로 방향을 잡은 모습이다.

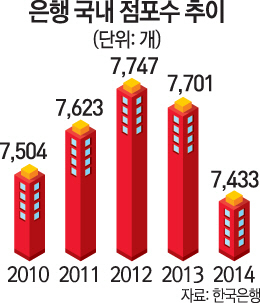

10일 금융계에 따르면 지난해 국내 은행 영업점은 지난 2013년과 비교해 269곳이나 줄었다. 이로써 국내 은행 점포는 지난해 7,433개로 5년 만에 최저 수준을 기록했다. 생명보험사의 점포도 지난해 말 3,683개를 기록하며 1년 전에 비해 268개 줄었다. 상호저축은행 지점도 12개 줄었으며 자산운용사의 펀드상품을 파는 은행·증권사 등의 점포는 669개 감소했다.

지점 감축과 맞물려 인력 감축 얘기도 심심찮게 들린다. 국민은행은 다음달께 공고를 내고 희망퇴직에 돌입할 예정이다. 2010년 3,000여명을 대상으로 희망퇴직을 시행한 후 5년 만이다. 국민은행 측은 현재 희망퇴직 대상을 놓고 임금피크제에 해당하는 직원을 포함한 다양한 방안을 고려 중이다. 지점 감축에 따른 인력 줄이기는 여타 은행들도 비슷하다. 신한은행 310여명, 농협은행 270여명이 지난달 희망퇴직을 신청했으며 우리은행도 이달 희망퇴직을 통해 200여명이 은행원을 떠날 것으로 전망된다.

고금리 시대에 팔았던 상품들이 저금리 시대에 부메랑이 돼 돌아온 보험업계는 사정이 더욱 딱하다. 메리츠화재는 최근 임직원의 15%가량인 406명으로부터 희망퇴직 의사를 접수하며 인력 구조조정에 빠르게 나서고 있다. 삼성생명은 지난해 1,000여명의 직원을 내보냈으며 한화생명·교보생명·신한생명 등도 지난해 대규모 인력 감축을 단행했다.

이렇듯 마른 수건을 쥐어짜는 상황에서 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관의 최근 금융권에 대한 질타는 금융권의 자성보다 반감을 사고 있는 분위기다. 최 경제부총리는 4일 "금융업권이 뭔가 고장 났다"며 작심비판한 데 이어 9일에는 "금융업이 일자리·부가가치 창출을 못하는 것은 물론 세금도 못 내고 있다"며 연이어 금융권을 겨냥했다.

하지만 금융사들은 당국의 규제로 예대마진에 의존할 수밖에 없는 상황에서 금융업계에만 책임을 떠넘기는 것은 지나친 처사라는 입장이다. 금융연구원에 따르면 국내 은행 점포 10곳 중 한 곳은 적자상태이며 점포당 당기순이익도 2013년 5억9,000만원으로 2011년의 4분의1 수준에 불과하다. 보험사들은 장기보험손해율이 지난해 85.1%를 기록하고 실손보험 손해율도 이미 2년 전에 120%를 넘기는 등 한계상황에 봉착하고 있다. 특히 금융권 요직 인사를 전후해 외풍설이 끊이지 않는 상황에서 정부 당국의 금융권 옥죄기는 적절하지 않다는 반응이다.

은행권 고위관계자는 "기술금융 등의 정책 이슈에서는 금융사들을 앞다퉈 독려하다가 성장 정체를 이유로 다시금 금융사에 매질을 가하는 것은 앞뒤가 안 맞는 일"이라며 "채용과 관련해서도 무조건 금융사를 몰아붙이지 말고 인력을 늘리는 업체에 인센티브를 주는 등의 다양한 대안을 고민할 필요가 있다"고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >