|

최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자가 "환율은 국민행복 관점에서 봐야 한다"는 발언을 내놓은 가운데 2기 경제팀의 하반기 환율정책에 관심이 쏠리고 있다.

최 후보자는 지난 13일 부총리 후보자로 지명된 직후 기자들과 만나 "고환율정책(원화약세)으로 수출을 통한 경제성장을 했는데 국민에게 돌아오는 게 없다는 인식이 생기고 있다"며 "원화가치가 오르면 구매력이 좋아져 국민소득이 오르는 효과가 발생한다"고 말했다. 소비자에 대한 낙수효과가 있다면 환율하락을 어느 정도 용인할 수 있다는 뜻으로 해석되는 발언이다. 기재부는 이후 "최 후보자의 발언은 2008년 글로벌 금융위기 당시를 염두에 둔 발언으로 현재 상황을 평가한 것은 아니다"라고 해명했으나 시장에서는 적지 않은 파장을 낳았다.

전문가들은 최 후보자의 '국민행복 환율론'에 대해 우려 섞인 시각을 보내고 있다. 고환율보다 저환율이 국민에게 낙수효과를 줄 것이라는 기대는 이론일 뿐 현실에서는 환상에 그칠 수 있다는 것이다. 원화가치가 올라도 수입물가 하락 등이 소비자 구매력 증가로 직결된다고 보기 어렵기 때문이다. 무역업계의 한 관계자는 "요즘에는 어지간한 해외 유명 브랜드들은 거의 대부분 국내에 직접 자회사나 대리점 등을 두고 진출하기 때문에 환율이 떨어져 원화 환산 수입가격이 하락해도 해외 브랜드 업체들이 이를 소비자가격 인하로 연결시키는 경우가 드물다"고 지적했다. 즉 수입제품 가격거품 문제는 환율로 풀 게 아니라 수입업체들에 대한 유통구조 개선, 경쟁촉진 정책 등으로 해결해야 한다는 뜻이다. 더구나 원화가치가 오르면 해외여행이 늘고 상대적으로 국내 여행 및 레저산업의 가격경쟁력이 떨어져 내수 관광서비스산업을 육성하겠다던 정부 정책을 희석시킬 수 있다.

물론 고환율의 낙수효과도 과거 같지는 않다. 고환율로 돈을 번 수출기업들이 이를 투자해 고용으로 연결시키기를 주저한 채 현금으로 쌓아두거나 해외투자로 눈을 돌리는 현실 때문이다. 그러나 기업들이 수출로 번 돈을 금고나 은행에 쌓아두더라도 일단은 국부가 쌓이는 것이다. 반면 저환율이 되면 수출기업들은 수익하락의 어려움을 겪게 국부창출이 반감될 수 있다.

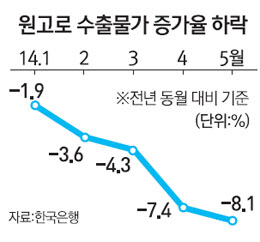

특히 대기업보다는 체력이 약한 중소기업은 급격한 환율하락의 압력을 견디기 어렵다고 산업계 관계자들은 입을 모은다. 중소기업중앙회가 지난달 실시한 설문조사 결과 응답기업의 91.5%가 환율하락으로 채산성이 떨어질 것이라고 답했다. 중소기업들은 올해 환율이 달러당 1,038원 밑으로 내려갈 경우 제품을 팔수록 오히려 손해라는 분석까지 내놓았다. 익명을 요구한 민간 연구기관의 한 관계자는 "전반적으로 물가안정 기조가 이어지고 있어 환율하락에 따른 소비진작 효과를 크게 기대하기 어려운 상황"이라며 "저환율이 자칫 기업 수익성에 영향을 미칠 경우 고용불안으로 이어질 수 있어 심도 있는 정책 분석이 필요하다"고 말했다.

다만 원고 행진의 대세를 뒤집기는 어려운 만큼 정부가 속도조절에 집중해야 한다는 의견도 제기된다. 27개월째 경상수지 흑자 등을 감안하면 원화가 약세로 돌아설 요인을 찾기 힘든데 경제부총리 후보자가 이를 부채질 하는 듯한 발언을 내놓으면 환율하락 속도가 걷잡을 수 없이 빨라질 수 있다는 것이다. 이일형 대외경제정책연구원장은 "경제구조가 복잡해지고 있어 고환율이 수출에 유리하고 저환율이 물가안정에 도움이 된다고 딱 잘라 말하기 어려운 상황"이라며 "2기 경제팀은 환율이 급등락하지 않도록 속도를 조절하는 역할을 맡아야 한다"고 강조했다.

보다 근본적으로는 최 후보자를 비롯한 경제팀이 환율에 대해 이렇다 할 방향성을 제시하지 말고 쏠림 현상만 경계해야 한다는 목소리도 나온다. 외환당국의 한 관계자는 "환율은 정부가 적극적으로 개입해도 불만이 제기되고 개입하지 않아도 쓴소리가 나올 수밖에 없다"며 "인사청문회 과정에서 환율과 관련한 발언이 또다시 나오면 시장불안이 커지게 된다"며 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >