|

|

외환위기 이후 사라진 청년층의 일자리가 150만개에 달하는 것으로 나타났다. 반면 50대 이상 고령층에서는 사라진 청년층 일자리의 세 배가 넘는 460만개의 일자리가 늘었다. '실신(실업자+신용불량자) 세대'로 전락한 청년층과 고령층의 세대갈등 양상이 뚜렷해지고 있다. 부족한 사회안전망 탓에 일자리를 찾는 고령층이 더 늘고 있어 이 같은 세대갈등은 해를 거듭할수록 격화할 것으로 전망된다.

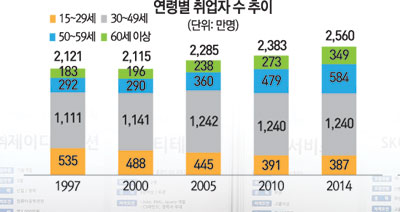

◇청년층 일자리 30% 줄 때 50·60대 이상은 100% 가까이 늘어=24일 서울경제신문이 통계청의 연령별 취업자 수를 중장기 시계열로 분석한 결과 지난 1997년 534만9,000명에 달했던 청년층(15~29세)취업자는 지난해 387만명으로 147만9,000명 줄었다. 1년에 평균 8만7,000명씩 감소한 셈이다. 반면 50~59세 연령층은 같은 기간 취업자 수가 292만3,000명에서 584만5,000명으로 두 배 가깝게 늘었다. 연평균 증가한 일자리가 17만2,000명에 달한다. 이는 한국노동연구원 등이 우리나라 근로자의 퇴직 평균연령을 53세로 보고 있다는 점을 고려할 때 이례적인 결과다.

외환위기 이전만 해도 청년층의 절반에 불과했던 50대 취업자 수는 이미 2008년 청년층 취업자를 앞질렀다. 60세 이상에서도 마찬가지다. 1997년 183만2,000명이었던 60세 이상 취업자는 지난해 348만9,000명까지 늘었다. 이 기간 늘어난 전체 일자리가 438만5,000개인 점을 고려하면 50대 이상에서 새로 생긴 일자리를 모두 가져간 것으로 볼 수 있다는 분석이다. 이 같은 현상은 속도를 더해가고 있는 고령화 탓이 큰 것으로 보인다. 1995년에서 2010년 사이 줄어든 청년층 인구는 227만명가량인 반면 50대 이상은 606만명이 늘었다. 2003년 8.1%에 불과했던 65세 이상 고령인구비율도 12.7%(2014년 기준)까지 늘었다. 청년층은 전체 인구가 줄어든 만큼 일자리가 감소하고 고령층은 인구가 늘어난 만큼 일자리가 증가한 셈이다.

◇5060이 2030세대 일자리 잠식…청년실업률 외환위기 이후 최고치=문제는 50대 이상 인구가 급격히 늘어나면서 청년층의 일자리를 잠식하고 있다는 점이다. 통계청의 고령층 부가조사에 따르면 2002년 56만여명이었던 55~79세 연령층의 기능·기계조작 종사자 수는 지난해 130여만명까지 늘었다. 비중도 전체 취업자 수 대비 11.1%에서 24.3%까지 치솟았다. 서비스·판매 종사자 비중도 두 배 가까이(13.1%→22.0%) 늘었다. 전체 숫자가 줄어든 농림어업 쪽을 제외하면 대부분의 직업군에서 비슷한 상황을 보이고 있다.

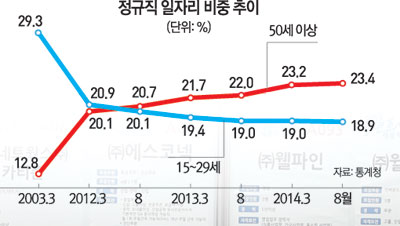

정규직에서 50대 이상이 차지하는 비중도 더욱 커지고 있다. 2003년만 해도 12.8%에 불과했던 50세의 비중은 2012년 하반기 청년층 비중을 앞지른 뒤 지난해에는 23.4%까지 늘어 격차가 5%포인트 가까이 벌어졌다. 인구가 대폭 줄었음에도 청년실업률이 외환위기의 영향권에 있었던 1998년 이후 최고치인 11.1%(2월 말 기준)까지 올라선 것도 바로 이 때문인 것으로 분석된다.

전문가들은 세대갈등 문제가 더욱 심각해지기 전에 노동구조 개혁이 시급하다고 입을 모았다. 경직적인 고용구조 탓에 양질의 정규직 일자리를 기성세대가 독점하고 있기 때문이다. 성장이 한계에 직면한 기업은 정규직 일자리를 새롭게 만들어낼 여력이 없고 새롭게 가정을 꾸려야 하는 청년층 입장에서는 소득수준이 낮은 비정규직을 선택하기 쉽지 않다. 노동 유연성을 높이고 정규직과 비정규직의 격차를 완화하지 않으면 일자리가 고령층에만 돌아가는 상황이 반복될 수밖에 없다는 지적이다. 이근태 LG경제연구원 수석연구위원은 "취업자가 꾸준히 늘고 있는 것은 좋은 현상이지만 속을 들여다보면 급속한 고령화로 청년층의 일자리는 꾸준히 줄고 있다"며 "지금의 구조를 뜯어고치지 않으면 경기가 살아나더라도 높아진 청년층 실업률이 다시 낮아지지 않는 이력현상에 직면할 수 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >