|

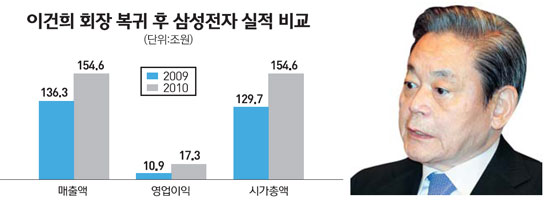

24일로 이건희 회장의 경영복귀 1주년을 맞은 삼성이 지난 1년간 달라진 점은 무엇일까. 일단 외부에서 보면 선뜻 달라진 것이 눈에 들어오지 않는다. 하지만 내부를 깊게 들여다 보면 그렇지 않다. 가장 큰 변화는 눈빛이 달라졌다는 점에서 찾을 수 있다. 조직이 역동적으로 변한 것도 돋보이는 변화 가운데 하나다. 삼성 내부에서는 대규모 투자나 미래 신사업 집행시 '회장님 지시사항'이라는 말 한마디가 전직원에 긴장감을 불어넣으며 또 다른 성공을 위해 매진하도록 하고 있다. 이 회장의 경영복귀 이후 1년을 돌아보면 한마디로 '명불허전(명성이 헛되이 퍼진 것이 아니다) 이건희 리더십'을 느낄 수 있다. 회장 취임 때부터 신경영ㆍ창조경영ㆍ인재론 등 숱한 화두를 던지면 삼성과 재계를 이끌었던 옛 명성이 전혀 녹슬지 않았음을 보여준 것이다. 실제 지난해 3월24일 경영복귀 첫 일성으로 이 회장은 '위기론'을 들고 나왔다. "10년 안에 삼성을 대표하는 사업과 제품이 사라질 것이다. 다시 시작해야 한다"는 말로 삼성 임직원들에게 긴장감을 불어넣었다. 위기론 속에서 그는 같은 해 5월 태양전지ㆍ바이오 등 5대 신사업에 오는 2020년까지 23조3,000억원을 투자하는 통큰 미래 청사진도 내놓았다. 사실 바이오시밀러 등 삼성그룹의 신사업은 그때까지만 해도 '삼성이 제약사업을 하느냐' 등 내부적으로 반대여론이 적지 않았다. 하지만 돌아온 이 회장 리더십은 부정적 여론을 일시에 잠재웠다. 신사업뿐 아니라 반도체 16라인에 대한 대규모 투자를 단행했다. 또 16라인 기공식에 직접 참석하기도 했다. 올해에는 삼성의 미래를 위해 43조원을 투자하는 결정도 내렸다. 이 회장의 결단이 있었기에 가능했다는 게 삼성 안팎의 설명이다. 이 회장은 또 "누구와도 손을 잡을 수 있어야 한다"는 화두를 던지며 그간 숨겨져 있던 삼성그룹 내부의 인수합병(M&A) 의욕을 고취시켜 많은 변화를 만들어내고 있다. 이 회장의 리더십은 조직관리에서도 드러났다. 점점 몸집이 커가는 삼성그룹을 효율적으로 관리ㆍ운영하기 위해서 내건 것이 '젊은 조직론'이다. 지난해 정기인사에서 삼성그룹은 발탁인사 폭을 대폭 늘렸다. 이 회장이 화두로 내건 '젊은 조직'은 국내 재계의 새로운 흐름으로 자리 잡기도 했다. 녹슬지 않은 이 회장 리더십은 삼성그룹 경영실적에도 반영됐다. 삼성전자ㆍ삼성전기ㆍ삼성SDIㆍ삼성물산 등 대다수 계열사가 사상 최대 실적을 거뒀다. 또 모든 계열사가 신사업에 적극적으로 진출하는 능동적인 모습도 나타나고 있다. 하지만 해결해야 될 과제도 적지 않다. 스마트폰으로 대변되는 융합시대에 삼성의 새로운 모습을 어떻게 그려나갈지는 여전히 숙제로 남아 있다. 당장 신사업의 빠른 안착도 관건이다. 아울러 3세 경영 체제의 연착륙 등 앞으로 넘어야 할 산도 적지 않다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >