|

현재 한국의 사용후핵연료 저장은 건식과 습식 두 갈래로 나눠 진행되고 있다. 건식저장은 캐니스터로 불리는 콘크리트 기둥 안에 사용후핵연료를 집어넣어 공기 중에서 냉각시키는 방식이고 습식저장은 물 안에서 사용후핵연료를 식히는 방식이다.

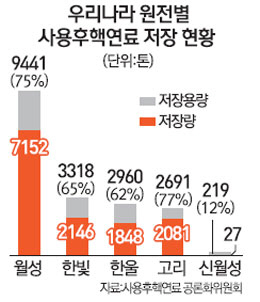

원전별로 보면 중수(重水) 원전인 월성 1~4호기에서 나오는 사용후핵연료가 건식 저장되고 있다. 중수로 연료봉의 길이는 50㎝ 정도로 4~5m에 이르는 경수(輕水)로 연료봉보다 짧아 건식저장하기에 기술적으로 유리하다. 월성원전에서 보관할 수 있는 사용후핵연료 저장용량은 9,441톤으로 지난해 말 기준 이미 7,152톤이 저장돼 약 75%의 포화율을 보이고 있다.

월성을 제외한 한빛·한울·고리·신월성원전은 습식저장 방식을 채택하고 있다. 거대한 수조 안에서 사용후핵연료 다발을 식히는 것이다. 고리원전의 경우 포화율이 가장 높아 77%에 이르렀고 한빛(65%), 한울(62%), 신월성(12%) 순이다.

일본 후쿠시마원전 사태가 터지기 전까지만 해도 전문가들은 습식과 건식 모두 안전성 측면에서 큰 차이가 없다고 봤다. 사용후핵연료를 캐니스터에 집어넣기에 앞서 습식저장조에서 의무적으로 7년가량 열을 낮추는 절차를 거쳐야 해 꺼내 담는 절차를 생략하고 습식저장을 고수하는 원전도 적지 않았다.

하지만 후쿠시마 사태 이후 습식저장에 대한 불안감이 커지면서 최근에는 건식저장이 대세로 떠오르는 분위기다. 건식저장의 경우 사용후핵연료를 조밀하게 보관할 수 있어 저장용량을 늘릴 수 있다는 점도 장점이다. 사용후핵연료를 제3의 장소로 옮길 때도 건식저장 방식이 훨씬 유리하다.

문제는 건식저장시설의 수명이다. 전문가들은 기술적으로 캐니스터의 유효수명을 100년가량으로 예상하고 있다. 설령 캐니스터를 모아둘 수 있는 대형 저장시설을 짓더라도 100년 뒤에는 또다시 사용후핵연료 저장 문제가 '뜨거운 감자'로 떠오르게 되는 것이다. 하지만 한국의 경우 중간저장시설 부지도 제대로 마련하지 못하고 있어 지하 100m 이상 땅을 파고 캐니스터를 파묻는 영구처분시설은 꿈도 꾸지 못한다. 송하중 경희대 행정학과 교수는 "영구처분시설에 대한 큰 그림도 미리 그릴 수 있는 준비가 필요하다"고 지적했다. /앨버커키= 서일범기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >