|

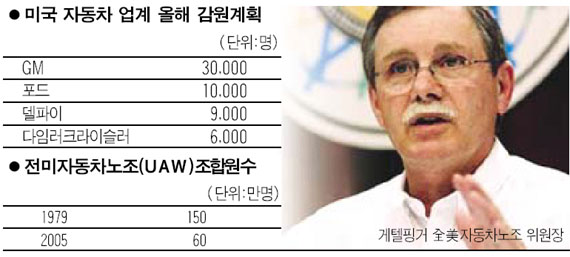

“GM과 포드 등 이른바 빅3로 대표되는 미국의 자동차 산업이 존속하려면 노조가 구태의연한 모습을 버리고 공생할 수 있는 결단을 내려야 한다.” 지난 6월 전미자동차노조(UAW)의 게텔핑거 위원장은 노조 소속 근로자의 4분의 1에 해당하는 3만5,000여명의 인력감축 등을 포함한 구조조정안을 전격 수용하면서 이렇게 선언했다. 이 발언은 세계적으로도 강성노조로 이름을 떨쳐 왔던 미국 노동계에 큰 충격이었다. 이는 고비용 생산과 판매부진 등으로 공멸위기에 처한 미국 자동차 메이커들의 현주소를 드러내는 것이며, 동시에 생존을 위해서는 노조의 변화와 희생이 필요하다는 점을 스스로 인정한 셈이기 때문이다. 미국 자동차 산업의 몰락은 잘못된 노사관계 등 스스로 자초한 측면이 적지 않다. 한때 세계 최고의 자동차 메이커로 군림하며 ‘미국인의 자존심’으로 불렸던 GM의 ‘날개 없는 추락’이 대표적 사례. GM은 지난 80년대 말까지만 해도 ‘해가 지지 않는 자동차 제국’이란 평가와 함께 고속질주를 거듭했다. 이로 인해 사측은 사실상의 종신고용에다 상상을 초월하는 각종 복지혜택을 직원들에게 줬다. 급기야 노조는 해고 직원들에게도 다른 직장에서 일하지 않을 경우 연간 6만달러 이상의 급여를 지급해줄 것을 요구했고, 사측은 흔쾌히 이를 수용했다. 이 때문에 GM은 퇴직자들에게만 연간 50억~60억달러의 막대한 후생비를 지불했다. 이 뿐만이 아니다. 과거의 명성을 과신한 채 판매실적과 관계 없이 공장가동률을 80%로 유지했다. 그 결과 GM은 생산성이 급격히 떨어지면서 판매부진과 수익성 악화라는 수순을 밟기 시작했고 급기야 지난해에는 86억달러에 달하는 막대한 적자를 냈다. 현재 GM은 오는 2008년까지 북미 12개 공장을 폐쇄하고 생산직 3만명을 감축하는 등의 대규모 구조조정 방안을 내놓았다. 또 르노ㆍ닛산그룹에게 자본제휴를 위한 ‘구원투수’ 역할까지 요청하는 참혹한 현실에 내몰렸다. 세계 자동차 업계에서는 이를 두고 “일본과 유럽 메이커들의 공세로 판매와 수익이 줄어드는 위기상황에도 불구하고 과거 행복한 근무여건에 취해 무리한 요구를 일삼아 온 노조의 강경자세가 결국 GM제국의 몰락을 가져왔다”고 비아냥거렸다. 지난 70년대까지 도요타와 함께 일본 자동차업계를 양분했던 일본 닛산 역시 노사관계 악화로 인해 몰락한 대표적 기업이다. 닛산 노조는 70년대 초반 이른바 ‘닛산 대쟁의’로 불리는 100일 투쟁을 시작으로 80년대 들어 영국공장 신축을 둘러싼 분규에 이르기까지 끊임없이 사측과 마찰을 일으켰다. 분쟁과 마찰은 결국 닛산의 경쟁력을 좀먹어 지난 99년 프랑스 르노자동차에 인수되는 비운을 맞게 됐다. 지난 70~80년대까지 막강한 권력을 행사해 왔던 서유럽 노조들이 최근 급격한 영향력 쇠퇴를 보이면서 오히려 ‘일자리 창출’ 등을 외치고 있는 것도, 투쟁 일변도의 강경투쟁이 기업은 물론 국가경쟁력을 갉아 먹었다는 ‘매서운 교훈’을 깨닫기 시작한 때문이다. 독일계 다국적기업인 바스프의 한 관계자는 “독일은 과도한 노동운동으로 임금이 급상승하자 대부분의 기업들이 외국으로 탈출했다”며 “최근 한국 대기업 노조들의 행태를 보면 과거 독일의 전철을 고스란히 밟고 있는 것 같아 안타깝다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >