2부. 인구강국으로 가는 길 <1> 인구정책을 국정 No 1 어젠다로<br>저출산고령위 대통령 직속기구로 격상<br>복지뿐 아니라 일자리·교육·주거정책 등<br>다차원적 방정식으로 접근해 나가야

세계 최저 수준의 저출산과 세계 최고 속도의 고령화. 서울경제신문이 연재중인 인구 시리즈 '인구 대재앙, Agequake 9.0' 1회에서는 대한민국의 충격적인 현재와 미래의 문제점들이 적나라하게 드러났다. 이처럼 경제ㆍ사회ㆍ복지ㆍ안보 등 곳곳에서 인구폭탄은 시시각각 다가오고 있지만, 우리의 준비 모습은 그리 절박해 보이지 않는다.

더 늦기 전에 국민 전체의 힘이 담긴 총체적인 대책이 시급하다는데는 모두가 뜻을 같이 하면서도, 정작 구체적인 대책으로 들어가면 대부분 손을 놓는다. 서울경제는 그래서 인구 시리즈 2부를 통해 대한민국이 위기를 딛고 '인구강국'으로 갈 수 있는 해법들을 모색해본다.

UN은 최근 우리나라의 인구가 2050년 지금보다 700만명이나 급감해 현재 26위인 인구 순위가 46위로 뚝 떨어질 것이라는 섬뜩한 경고를 보냈다. 하지만 정작 이를 타개하기 위해 정부가 파격적인 대책을 마련하고 있다는 얘기는 들리지 않는다. 대한민국의 인구정책이 겉돌고 있는 셈이다. 대신 서울의 한 구청이 일곱째 아이를 낳으면 1억원을 주겠다는 현실과 동떨어진 소식만 간간이 전해질 뿐이다.

이런 상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조사 결과에 고스란히 담겼다. 설문 결과 국민 10명 중 9명은 정부가 인구문제의 심각성을 깨닫지 못하고, 저출산 대책을 잘못하고 있다고 생각하고 있는 것으로 나타났다. 심지어 참여정부 시절 저출산고령사회위원회 운영위원장을 지낸 박주현 시민사회경제연구소장은 "현 정부의 인구정책은 사실상 없는 거나 다름없다"고 꼬집었다.

대통령직속기구인 미래기획위원회의 한 관계자는 "최근 일본 정부가 우리나라를 2000~2020년의 '인구 보너스' 구간에 놓여있다고 분석했다"며 "이는 외환위기 이후 저출산으로 아이들 부양비가 줄어든 반면 아직 베이비부머들이 은퇴하지 않아 노인부양비도 크지 않은 상황"이라고 말했다. 즉 출산율 급락에도 불구하고 우리나라가 아직까지는 인구로 득을 보는 시기여서 2020년까지는 인구문제의 심각성을 피부로 깨닫지 못할 것이라는 분석이다.

따라서 국가가 더 늦기 전에 '저출산 바이러스'를 퇴치하기 위한 강력 백신 마련에 나서야 한다는 목소리가 높다. 홍춘욱 국민은행 수석이코노미스트는 "대한민국에게 저출산은 암세포와 같다. 지금 죽지 않는다고 수술을 미루고 있는 상황이다. 하지만 식물인간이나 돼서야 정신차릴 것인가"라며 당장 암 수술을 해야 한다고 주장했다. 즉 인구정책을 국가 최우선 과제로 삼아야 한다는 지적이다.

미래기획위 관계자 또한 "일본이 최근 복지부처가 아닌 경제부처에서 추진할 4개 핵심 정책 중 첫번째로 저출산고령화를 꼽아 쇼킹했다"며 "우리도 국가 차원에서 상징적으로 인구문제를 다룰 필요성이 있다"고 인구정책의 핵심 과제론에 동의했다.

하지만 많은 전문가들은 인구문제를 출산장려책 위주의 복지차원이 아닌 일자리, 교육, 주거, 친가정 문화 등 다차원적 방정식으로 접근해야 한다고 강조한다.

김태홍 한국여성정책연구원 일가족양립센터장은 "저출산 문제는 주로 출산시점의 육아시점에 맞춰져 있지만 자녀 양육은 물론 본인의 노후 등 생애까지 고려해야 한다"며 "따라서 복지정책 뿐 아니라 교육정책, 조세정책, 고용정책 등이 함께 어우러져야 정책의 시너지 효과를 기대할 수 있다"고 밝혔다.

김정호 한국개발연구원(KDI) 부연구위원도 "인구정책은 단순히 출산장려쪽에 포커스를 맞추기 보다 인력, 교육, 부동산 등 모든 정책의 근간이 되는 핵심 어젠다가 돼야 한다"고 강조했다.

이를위해선 현재 보건복지가족부 산하의 저출산고령사회위원회를 대통령직속기구로 격상하는 등 대통령이 인구 전도사로 전면에 나서야 한다는 견해가 높다. 참여정부 시절 2005년 출산율 1.08명 쇼크로 부랴부랴 만들어진 저출산고령위는 이명박 정부 출범 후 대통령 직속에서 장관 소관으로 격하됐다. 나아가 헌법이 부여한 모든 권한을 동원해서라도 '저출산과의 전쟁'을 선포하라는 소리도 들린다.

복지부의 한 관계자는 "저출산고령위가 장관 소속 위원회인 만큼 위원들은 차관급이지만 정작 회의를 주재하면 타부처에선 국장급도 아니고 과장급이 오는 경우가 대부분"이라며 "힘없는 부처 위원회의 위상을 보여주는 단적인 예"라고 토로했다. 실제로 대통령의 관심과 말 한마디는 100만에 육박하는 공무원과 300조원에 달하는 정부 예산을 움직이지만 장관은 상대적으로 힘이 없는 게 대한민국의 엄연한 현실이다.

이철희 서울대 경제학부 교수는 "인구정책이 효과적으로 진행되기 위해선 여러부처의 조율과 협의가 필수적"이라며 "대통령이 직접 챙길 경우 무게감이 실리기 때문에 위원회를 대통령 직속기구로 격상시키는 게 바람직하다"고 주장했다.

■ 출산율 떨어지는데도 산아제한… '거꾸로 정책' 도 한몫했다

우리나라가 세계 최저 수준의 저출산 국가로 전락한 배경엔 외환위기, 카드사태 등과 같은 급격한 경제침체와 양육과 관련된 경제적 어려움, 애 덜 낳는 사회 분위기 등 여러가지 원인이 있었지만 정부의 '거꾸로 정책'도 크게 한 몫을 했다.

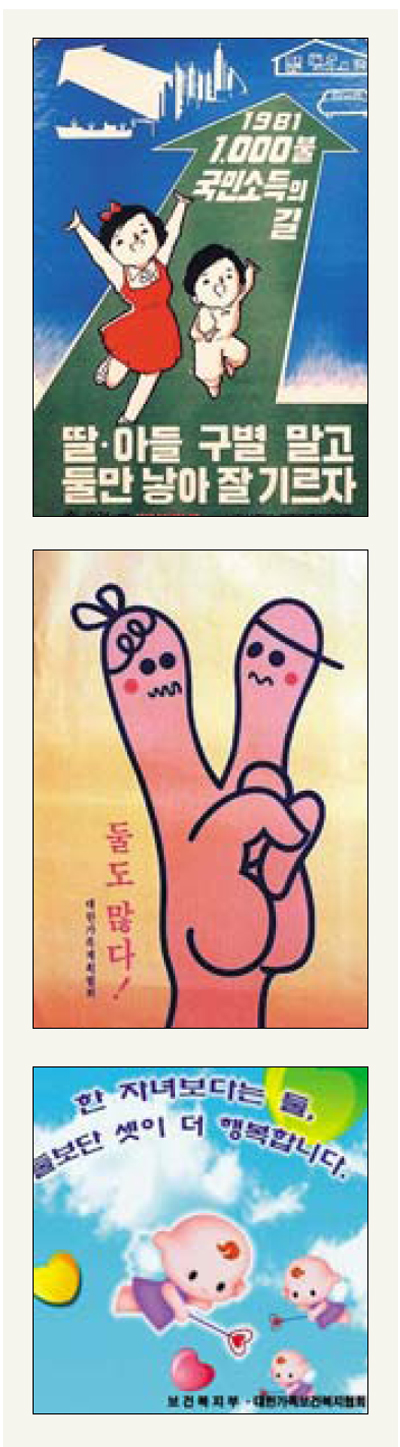

실제 한국 가족계획 변천사를 보면 '정책의 관성의 법칙'과 몇 년 후도 내다보지 못하는 단견에 실소마저 나온다. 국가의 가족계획사업은 합계출산율이 6.00명인 1960년대부터 시작됐다. 62년 '덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면한다'라는 슬로건이 등장했고, 피임약 무료 배포, 정관수술 무료 실시, '3ㆍ3ㆍ35운동'(3명을 3살 터울로 35세 이전에 낳자)이 전개됐다. 이후 70년대 출산율은 4.53명으로 떨어졌고, 가족계획사업은 탄력을 받았다. 표어는 '아들 딸 구별말고 둘만 낳아 잘 기르자'로 업그레이드됐고, 영구불임수술가구 자녀에게는 취학전 의료 혜택이 주어졌다.

문제는 80년대부터 발생했다. 당시 출산율이 2.83명으로 떨어졌지만 슬로건은 '둘도 많다, 하나만 낳아 잘 기르자'였다. 급기야 83년엔 출산율이 2.08명으로 현재 인구를 유지할 수 있는 마지노선(2.1명) 밑으로 추락했지만 표어는 '하나씩 낳아도 삼천리는 초만원'이었다. 정부는 '인구 폭발방지 범국민결의대회 서명 캠페인'까지 벌였다. 출산장려를 해야 할 정부가 산아제한이라는 거꾸로 정책을 펼친 것이다.

더 큰 문제는 84년 출산율이 1.76명으로 곤두박질친 이후 90년대 줄곧 1명대를 지속했지만 정책의 관성으로 인구억제책이 97년까지 계속됐다는 것이다. 정관 수술시 국고 지원은 계속됐고, 콘돔ㆍ피임약 무료공급은 98년에서야 중단됐다. 자기 골대에 연신 자살골을 넣었던 셈이다.

2000년대 들어 본격 출산장려책으로 돌아섰지만 2003년 정관수술시 민방위 훈련 면제가 성행되는 등 헛발질 정책은 여전했다. 정부 관계자는 "83년 이후 출산율이 크게 떨어졌지만 그 당시엔 많은 사람들이 이러다가 괜찮아지겠지라고 생각해 산아제한 정책을 계속 유지했다"며 "정부가 인구정책을 실기했다"고 말했다. 2005년엔 이른바 '1.08'쇼크로 가족정책은 180도 바뀌었지만 한번 추락한 출산율은 이미 소잃고 외양간 고친 뒤였다.

■특별취재팀=홍준석차장(팀장) 손철·이상훈·김광수·송주희기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >