|

|

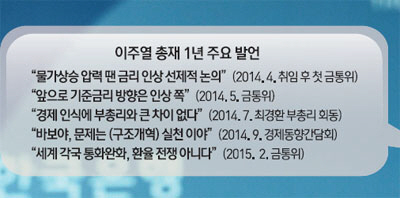

3월 기준금리 인하를 둘러싼 외부 압력 논란에 신경을 쓰였을까. 4월1일로 취임 1주년을 맞는 이주열 한국은행 총재가 통화정책에 훈수를 두지 말라며 '반격' 카드를 꺼내 들었다. 취임 1주년을 앞두고 30일 가진 기자간담회에서다.

이날 이 총재는 기자들과 점심을 함께하는 자리에서 작심한 듯 "통화정책에 영향을 줄 수 있는 사람들은 (발언에) 신중해야 한다"고 일격을 날렸다. 비록 기자들의 질문에 대한 답변 과정에서 나온 발언이었지만 수위는 꽤 높았다. 이 총재는 "시장에 영향을 주고 (한은 입장에서는) 통화정책의 중립성을 의심 받을 수 있다"며 "그렇게 되면 통화정책의 유효성이 떨어져 국민 경제에 바람직하지 않은 쪽으로 작용할 수 있다"고 우려했다.

이날 발언은 3월 금융통화위원회를 앞두고 기준금리를 인하라고 압박한 전례에 비추어 볼 때 경기가 되살아나지 않으면 또다시 압박성 간섭이 쏟아질 수 있음을 견제한 것으로 풀이된다.

앞서 김무성 새누리당 대표는 금통위 하루 전날인 지난 11일 "세계 흐름에 맞춰 금리를 내려달라"고 공개적으로 몰아붙였다. 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관도 4일 "디플레이션에 대해 큰 걱정을 하고 있다"며 금리인하를 에둘러 요구했다. 이 총재는 지난해 10월에도 최 경제부총리의 '척하면 척' 발언을 두고 "시장에 영향을 줄 만한 인사의 발언은 자제하는 것이 좋겠다"고 불편한 심기를 드러낸 바 있다.

그는 "총재직을 수행하며 가장 아팠던 것은 소통이 부족하다는 비판"이라고 털어놓았다. 시장에서는 3월 금리인하를 두고 신호가 충분하지 않았다고 비판해왔다. 이에 대해 그는 "좌회전 깜빡이를 켜고 우회전을 했다고 생각하지 않는다. 다만 신호를 좀 늦게 켰다"며 멋쩍은 표정을 지었다. 이 총재는 지난해 5월 금통위에서 "금리 방향은 인상 쪽"이라고 언급했지만 이후 총 3차례 기준금리를 내리기도 했다. 돈을 찍어내 시중에 공급하는 금융중개지원 대출 한도도 두 차례에 걸쳐 8조원 증액했다. 당초 매파로 평가 받던 이 총재를 두고 비둘기파로 전향했다는 시장의 뒷말은 이 총재로선 뼈 아픈 대목이다.

이 총재는 주택금융공사 출자 등을 둘러싼 발권력 동원과 관련해서는 "남용은 피해야 하지만 성장이나 금융안정 등 중앙은행 본래의 권한에 부합하면 할 필요가 있지 않느냐"고 반문했다. 다만 남용의 척도가 어느 정도인지는 분명하게 말하지 않았다.

미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 금리인상 예고와 관련해서는 "6월 가능성을 배제할 수는 없지만 일반적인 예상은 9월인 것 같다"며 "그것(미국의 금리인상)만 가지고 (우리의) 통화정책을 결정하지는 않고 곧바로 같은 시점에 따라 올리는 것도 아니다"라고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >