|

|

"중소기업 지원정책의 성과에 대한 현황 인식이 지나치게 안이하다."

지난 24일 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 제14차 재정전략협의회에서 나온 한국개발연구원(KDI)의 뼈아픈 지적이다. 기재부는 비공개로 열린 이날 회의를 토대로 '중소기업 금융지원 효율화 방안'이라는 제목의 7쪽짜리 보도자료를 언론에 배포했지만 KDI의 고언은 제대로 담아내지 않았다. 정부의 싱크탱크인 KDI의 기본 인식은 정부의 중기 정책금융 수술작업이 '언 발에 오줌 누기' 식이라는 것이다. 이대로 가다가는 중기 정책금융이 연말부터 본격화될 수 있는 기업 구조조정 작업만 지체시킬 것이라는 위기감마저 드러내고 있다. KDI는 그런 관점에서 중기 정책금융의 틀을 시장 친화적으로 개혁할 것을 주문하고 있다. 기업 생존을 나서서 돕기보다는 생산성을 제고하는 쪽으로 지원 방향을 틀고 지원에 따른 평가도 제대로 따져 정책금융을 구조조정해야 한다는 것이다.

◇한계기업 연명하는 인공호흡기 역할…시장 효율성에 역주행=중기 정책금융은 담보나 신용이 부족해 민간 금융기관에서 자금을 빌리기 어려운 중기를 지원하는 데 방점이 찍혀 있었다. 그러다 보니 일시적 경영난에 봉착한 기업이나 성장성 등이 높은 기업보다는 영업을 통한 생존이 불투명한 기업에 자금이 흘러들어 갔던 게 사실이다. 중복·쏠림 지원 등도 일반화됐다. 이번 KDI의 전수조사 결과는 이런 정책금융의 난맥상을 그대로 보여준 것으로 볼 수 있다. 지원을 받은 기업의 생산성 제고 효과는 거의 없었다. 총 20조원을 투입했건만 부가가치 창출 효과는 되레 뒷걸음질친 만큼 중기 정책금융의 개혁작업은 불가피할 것으로 보인다. 장우현 KDI 연구위원은 "2009년 글로벌 금융위기 당시 (지원대상 기업의) 신용등급까지 낮춰 자금을 풀었지만 돈은 회수가 안 되고 기업 옥석 가리기도 실패했다"며 "이런 악순환을 반복해서는 안 된다"고 꼬집었다.

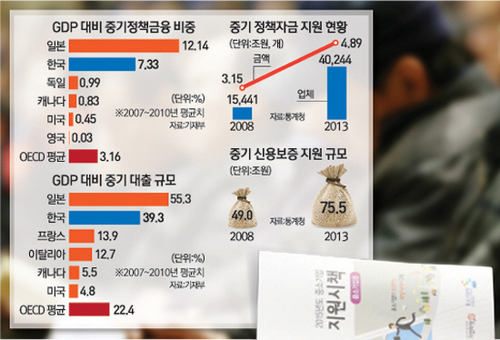

◇양적 지원으로는 성과 없어…정부 의존형 구조 탈피해야=우리나라의 중기 정책금융은 상대적으로 규모가 크다. 2011년 기준 우리나라 은행 대출의 약 12%에 달하는데 이는 OECD 평균인 5%에 비해 매우 높은 수준이다. 정책금융이 GDP에서 차지하는 비중(2007~2010년 평균)도 7.33%로 OECD 평균(3.16%)을 웃돈다. 보증규모는 2008년 49조원에서 2013년 75조5,000억원으로 불었다.

문제는 중기 정책금융이 양적으로 늘어나면서 부작용도 나타나고 있다는 점이다. 은행 등 금융기관은 대출보다 보증에만 의존하고 우량 중기들은 저비용 정책금융을 활용하는 도덕적 해이가 발생하고 있다. 정책금융이 기업 자생력을 약화시킬 여지도 크다. KDI는 중기 정책금융의 효율성 제고가 화급하다고 지적한다. KDI는 "지원정책의 성과를 주기적으로 평가하고 결과가 좋지 않은 정책들은 재구조화하거나 과감하게 폐지해야 한다"고 조언했다. 특히 "정부가 이번에 발표한 방안 역시 정책금융의 효율성을 높인다는 방향은 맞았지만 재원배분의 우선순위나 총량제 도입 등의 실효성에서는 근본적으로 이 같은 틀에서 벗어나지 못했다"고 비판했다. @sed,co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >