|

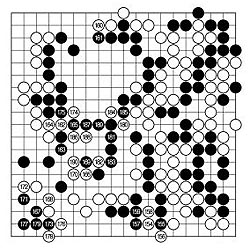

흑61로 막으면서 박영훈은 생각했다. ‘하자시는 대로 다 받아드려도 어차피 이긴 바둑. 덤 이상 확실히 이겨 있다.’ 흑63으로 받으면서 65로 받으면서도 그는 똑같은 생각을 했다. 66을 보고서는 속으로 웃었다. ‘이건 좀 심하시잖아요. 좌하귀에 수가 나잖아요.’ 흑67로 붙이는 박영훈. 절호의 타이밍이었다. 68로 굴복시켜 놓고서 비로소 69. 백70은 좌하귀를 내주겠다는 수. 중앙 방면에서 어떤 식으로든 요술을 부리지 않으면 어차피 진다는 것을 조치훈은 알고 있다. ‘정그러신다면’ 하고 박영훈은 71,73으로 귀를 살렸다. 이젠 정말로 중앙 흑진의 어느 한곳을 폭파하지 않으면 백이 많이 진다. 백74로 젖혀 암중모색에 나서는 조치훈. 사실 백74는 위험부담이 있는 수였다. 흑이 75로 끊어주었기에 다행이지 75로 76의 자리에 쭉 뻗어버렸더라면 백대마 전체가 산다는 보장이 없었던 것. 하지만 박영훈은 이미 승리를 확인하고 있던 터이므로 곱게 75로 끊었던 것인데 여기서부터 대역전의 요술이 시작되었다. 뭔가 수단의 여지가 있다고 본능적으로 느낀 조치훈은 80으로 응수를 물었다. 계속해서 82,84의 응수타진. 박영훈은 상대가 초읽기에 몰려 시간연장책으로 툭툭 던지는 수로만 생각하고 제꺽제꺽 받았던 것인데…. 이 바둑을 끝내고서 조치훈은 말했다. “완전히 진 바둑이었다. 운이 좋았다고 할 수밖에. 승부란…, 지나고 나면 승부란 운명 같은 것이라고 생각한다.” 백86으로 끊는 수가 성립되었다. 백90으로 왼쪽 흑 5점이 속절없이 떨어졌다. 요술 같은 역전극이었다. 박영훈은 몇수 더 두다가 돌을 던졌다. /노승일ㆍ바둑평론가

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >