13일 서울 COEX에서 열린 '2014 서울세계수학자대회'에서 수상자들은 '수학을 잘할 수 있는 비결'에 대해 "막연한 두려움을 극복하라"고 입을 모았다.

마틴 헤어러 교수는 "10대 때부터 수학에 어려움을 겪는 학생들을 과외했는데 어렵다는 선입견 때문에 다들 아예 시도조차 하지 않고 외면했다"며 "도전하고 이해하기만 하면 아주 쉬운 학문이 수학인데 일부 교사들조차 '나도 이해하기 어려운데 쟤라고 하겠어'라는 생각으로 두려움을 키운다"고 지적했다.

이번 대회에서 첫 여성 수상자의 영예를 안은 미르자카니 교수는 "청소년 중에서도 특히 여학생들은 더 자신감이 부족해 보인다"며 "개인적인 경험으로는 학창 시절 곁에서 동기 부여를 잘해주는 선생님이 매우 중요한 것 같다"고 말했다.

이날 모인 수학자들은 수학을 예술과 비교하며 창의적인 분야라고 강조했다. 이 때문에 어릴 때부터 늘 '왜'라는 질문을 던지게끔 해야 한다는 것. 특히 각각 어머니와 아버지가 수학자인 헤어러 교수와 만줄 바르가바 교수는 어린 시절부터 가정에서 수많은 질문에 대해 부모님이 답을 주기 위해 노력했다고 소개했다.

바르가바 교수는 "아주 어릴 때부터 예컨대 마트에 오렌지가 피라미드 형태로 쌓여 있는 것을 보고 어떻게 최대한 많이 쌓을 수 있을지, 좀 더 복잡한 모양을 갖게 된다면 구조는 어떨지 등에 대해 흥미를 갖고 접근했다"며 "수학은 예술이기 때문에 '왜'라는 질문과 함께 예술가적으로 접근해야 한다"고 주장했다. 헤어러 교수는 "'컴퓨터가 있는데 수학이 왜 필요하냐'는 질문을 하는 사람이 있을 정도로 수학을 따분한 계산으로 생각하는 사람이 많다"며 "수학자는 연산과 무관하게 뭔가를 입증하는 사람"이라고 설명했다.

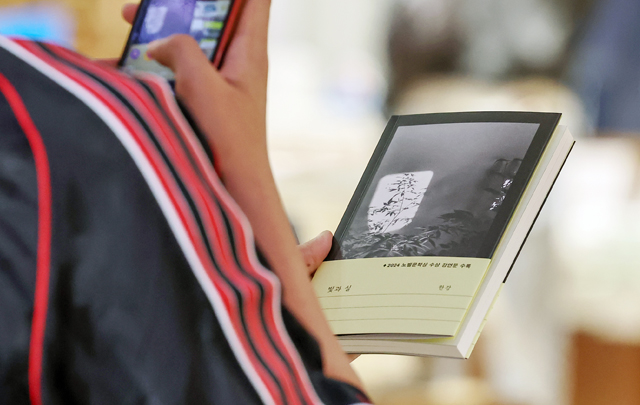

천상을 받은 필립 그리피스 교수는 "수학은 여러 분야 중 굉장히 독창적이고 아름다운 것"이라며 "수학은 우리 주변 모든 곳에 존재하며 아름답다는 점에서 다른 분야와 차별된다"고 밝혔다.

일부 수상자는 앞으로 전세계 학교 수학교육 방식도 학생의 흥미를 돋우는 식으로 바뀌어야 한다는 의견을 내놓았다. 바르가바 교수는 "경험한 바로 보면 미국을 비롯해 전세계 수학 교과과정은 거의 다 비슷하다"며 "학생이 수학을 로봇처럼 대하고 푸는 과정을 모르면 외워버리는 경우까지 있다"고 회상했다. 그는 이어 "앞으로 전세계 학교가 '왜'라는 질문을 갖고 수학교육에 접근하면 더 많은 사람이 흥미를 가질 것 같다"며 "학생들이 수학에 재미를 느끼는 쪽으로 교육이 바뀌어야 한다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >