|

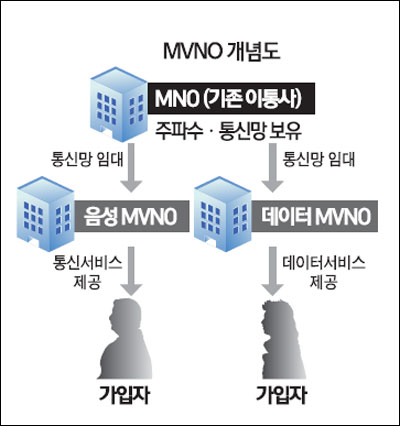

가상이동통신망사업(MVNO) 사업 진출을 준비해 온 업체들이 분주하게 움직이고 있다. 내달 방송통신위원회가 관련 규제를 확정한 후 이르면 9월부터 서비스를 시작할 수 있기 때문이다. 10일 한국케이블텔레콤(KCT)은 최근 MVNO 사업을 위해 별도로 전담 사업실을 신설했다고 밝혔다. 네트워크 담당자들로 구성된 '이동통신사업추진실'은 주로 공략할 소비자층이나 케이블TV사업자(SO)와의 협력안 등을 검토하고 있다. KCT는 티브로드, 씨앤엠 등의 SO들을 대표해 MVNO 진출을 추진하고 있다. SO들이 기존에 갖고 있는 고객망을 활용할 예정이기 때문에 시장 진입이 어렵지 않을 것이라는 전망이다. 지난 2008년부터 MVNO를 준비해 온 온세텔레콤은 '틈새 시장'을 타깃으로 잡고 사업 준비에 박차를 가하고 있다. SK텔레콤이 갖고 있는 이동통신망을 빌려 통신 서비스를 하게 되면 성경이 담긴 '종교폰', 학습 기능이 갖춰진 '학원폰', 기업을 위한 '고객관리폰' 등을 출시할 계획이다. 국내 휴대전화 시장이 이미 포화상태인 탓에 중견업체로서 틈새를 공략하겠다는 의도다. 가입자 200만명 유치가 목표다. 온세텔레콤의 한 관계자는 "이전에 무선인터넷 사업을 했던 경험이 있기 때문에 다른 준비업체들보다 유리할 것으로 본다"며 "유통업체나 금융사와의 제휴를 위해 해당 업체들과 미리 접촉하고 있다"고 밝혔다. 이들이 서비스를 시작해 성공을 거두게 되면 SK텔레콤, KT, LG텔레콤 외에도 '제4의 이동통신사'가 생기는 셈이다. 제4의 이동통신사는 따로 전국적인 이동통신망을 구축할 필요 없이 기존의 망을 임대해 쓰기 때문에 저렴한 가격으로 서비스를 제공할 수 있다. 이미 미국이나 유럽, 일본 등지에서는 1990년대 말 MVNO가 도입된 후 수백 개의 사업자가 성공적으로 시장에 안착한 바 있다. 특히 독일이나 덴마크에선 MVNO가 전체 이동통신 시장의 30% 안팎을 차지하고 있으며, 영국의 버진모바일은 1999년 서비스 개시 후 5년만에 500만명의 가입자를 확보하기도 했다. 다만 국내 MVNO 사업의 경우 방통위의 신속한 관련 법안 확정과 지원이 절실하다는 지적이다. 방통위는 지난 1일 SK텔레콤을 MVNO 의무제공 사업자로 단독 지정한 후 MVNO업체들에 제공할 통신망의 가격 가이드라인을 검토 중이며, 이르면 9월에 이를 확정할 예정이다. 하지만 가격 뿐만 아니라 각종 제반 절차와 관련된 논의가 복잡해 내년 초까지 관련법 확정이 늦춰질 가능성도 상당하다. MVNO의 성공을 위해 정부가 적극적인 지원책을 마련해야 한다는 목소리도 높다. 한 MVNO 준비 업체 관계자는 "덴마크, 핀란드 등에서 MVNO가 활성화될 수 있었던 이유는 정부의 개입 때문"이라며 "덕분에 중소 MVNO 사업자들도 살고 소비자들도 통신요금 인하의 혜택을 누릴 수 있었다"고 덧붙였다. 또 다른 MVNO 추진업체에서도 "MVNO 업체들이 설비에 투자한 만큼 대가를 받을 수 있는 구조가 만들어지길 바라고 있다"고 밝혔다. 이들 업체들이 기존 통신사업자들보다 20~30% 저렴한 가격의 서비스 제공을 목표로 하고 있는 만큼 적절한 가격 산정이 필요하다는 것이다. ▦가상이동통신망사업(MVNOㆍMobile Virtual Network Operator) = 통신망을 소유하지 않은 사업자가 SK텔레콤ㆍKT 등 기간통신망사업자로부터 통신 네트워크를 빌려 통신 서비스를 하는 것을 말한다. MVNO 업체의 입장에선 싼 값에 통신 시장에 진출할 수 있다는 점이 매력이다. 소비자로서는 시장 경쟁이 치열해지면서 저렴한 통신 요금을 기대할 수 있게 된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >