|

|

획기적 암 치료법을… 한국 또 일 냈다

암·낭포성 섬유증 등 난치병 치료 길 열어[이달의 과학기술자상] 신인재 연세대 화학과 교수유기화합물 아폽토졸 활용질병 키우는 단백질 제어발병 막고 치료 효과 높여

권대경기자 kwon@sed.co.kr

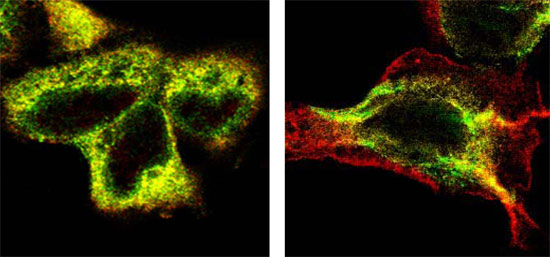

포유동물의 세포막(노란색)에 아폽토졸이 투입되자 CFTR단백질(붉은색)이 만들어진 모습을 현미경으로 촬영한 사진. 왼쪽은 아폽토졸 투입 전, 오른쪽은 투입 후의 모습이다. /사진제공=신인재 교수 연구팀

아폽토졸에 의한 HSP70 생성 제어로 실험용 쥐 다리 부분의 암세포 조직이 현저하게 줄어든 모습을 촬영한 사진. 왼쪽은 HSP70 제어 전이며 오른쪽은 제어 후 모습이다. /사진제공=신인재 교수 연구팀

"새롭고 획기적인 생기능성 유기분자를 지속적으로 발굴해 선도 연구를 지속해나가겠습니다."

교육과학기술부·한국연구재단·서울경제신문이 주관하는 '이달의 과학기술자상' 11월 수상자로 선정된 신인재 연세대 화학과 교수는 "유기화학자로서 생물 분야 연구를 수행하는 것이 결코 쉬운 일이 아니지만 새로운 분야를 개척하기 위해 도전하는 것은 의미가 있다"며 소감을 밝혔다.

신 교수는 그동안 단백질의 역할을 조절할 수 있는 유기분자를 발굴·개발한 연구자로 정평이 나 있다. 이번 연구에서 신 교수는 지난 2010년 개발한 유기화합물 '아폽토졸(apoptozole)'을 활용하면 암은 물론 '낭포성 섬유증'까지도 치료할 수 있다는 점을 확인했다. 암과 같은 난치병 치료제를 개발할 수 있는 원천기술을 열었다는 점에서 높이 평가 받고 있다.

신 교수의 연구는 백인들에게 흔히 나타나는 낭포성 섬유증이라는 질병에 적용된다. 낭포성 섬유증은 유전병으로 발병률이 2,500명당 1명 정도로 높고 환자의 수명이 30세를 넘기지 못하는 무서운 병이다. 이 병이 발병하면 체내 점액의 과잉 생산으로 폐와 췌장에 이상이 발생, 소화효소가 소장에 도달하지 못해 소화에 문제가 생긴다. 또 몸속의 염분 수송을 담당하는 유전자에 변화를 일으켜 신체 여러 기관에 문제를 일으키는 선천성 질병이다. 현재까지 치료를 통한 완치 방법은 없는 상태로 다만 2차 감염을 항생제로 치료하는 데 그치고 있을 뿐이다.

낭포성 섬유증이 발병하지 않게 하려면 CFTR라는 단백질이 생성되도록 해야 하는데 이는 HSP70단백질 제어를 통해 이뤄진다. 신 교수는 아폽토졸이 HSP70단백질을 제어하는 역할을 한다는 것을 이번에 처음 확인했다. 아폽토졸이 HSP70단백질을 제어하면 CFTR단백질이 활성화되고 CFTR단백질이 활성화되면 낭포성 섬유증을 치료하거나 아예 발병을 막을 수 있다.

아폽토졸은 또 세포 및 동물 실험을 통해 항암 효과에도 탁월한 역할을 한다. HSP70단백질이 많아지면 암세포가 잘 죽지 않는다. 암세포는 죽지 않기 위해 스스로 HSP70단백질을 많이 만드는데 HSP70을 만들어지지 않게 하는 것이 아폽토졸이라는 게 신 교수의 설명이다. 아폽토졸은 거의 모든 암에 적용할 수 있다.

이외에도 신 교수는 2007년 세계 최초로 근육세포를 신경세포로 분화시킬 수 있는 유기분자 '뉴로다진(Neurodazine)'을 개발해 전세계 학계의 주목을 받았다. 뉴로다진은 근육세포를 신경세포로 분화시키는 역할을 하는 유기화합물로 치매·뇌졸중·파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 치료의 실마리를 제공한다. 이 기술은 신경세포 분화 과정에서 유기화합물을 이용하기 때문에 줄기세포를 이용한 신경질환 치료법이 갖고 있는 기술적·윤리적인 문제점을 해결할 것으로 기대되고 있다.

2009년에는 척추동물의 배아 단계에서의 심장 발생에 영향을 주는 유기분자 '카디오설파(Cardiosulfa)'를 발굴해 화합물에 의한 비정상적인 심장 발생 원인을 규명했다.

신 교수는 지금까지 화학생물학에 대한 연구결과로 과학인용색인(SCI) 등재 학술지에 약 80여편의 논문을 게재했고 논문 총 피인용 횟수도 약 3,000회를 넘어 화학생물학 분야 권위자로 꼽히고 있다.

신 교수의 아폽토졸 개발∙발굴 내용은 화학 분야의 권위 있는 학술지 '미국화학회지'에 지난해 12월 게재됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >