|

오는 5월 두 아이의 아빠가 되는 김지훈(39)씨는 최근 대대적인 집안정리를 감행했다. 아기가 태어나면 보다 넒은 생활공간이 필요한데 넓은 집으로 이사할 형편이 안 되니 불필요한 살림을 버리는 방법으로 집 안에서 틈새공간을 찾아보기로 결심한 것이다.

김씨는 막달이라 배가 잔뜩 부른 아내와 상의 끝에 몇 년 동안 입지 않고 옷장과 서랍장에 보관하기만 했던 옷들을 하나씩 꺼냈다. 아들의 어린이집 가방, 신발장에서 오랫동안 꺼내지 않아 구겨진 운동화, 10년 전 결혼할 때 장만했던 침구세트, 유행 지난 낡은 커튼도 베란다로 옮겼다. 거실 장식장 서랍 안에서는 부인과 연애하던 시절에 쓰던 폴더폰도 2개 찾아냈다. 처음에는 정리할 엄두가 나지 않았지만 막상 시작해보니 버리기로 한 물건들이 금세 베란다에 한가득 찼다.

다음날 김씨가 미리 인터넷을 통해 수거 신청을 했던 헌 옷 매입업체 직원이 김씨의 집을 방문했다. 헌 옷 매입업체 직원은 베란다에 가득 차 있던 헌 물건들을 직접 가져가는 대신 영수증과 함께 현금 6만1,450원을 김씨에게 건넸다.

김씨는 "언젠가 다시 사용할 일이 있을 것 같은 기분에 계속 보관해왔지만 실상은 몇 년 동안 자리만 차지하고 있던 물건들이었다"며 "쓰레기나 마찬가지였던 헌 물건들을 버리고 대신 돈과 공간을 동시에 얻었다"고 말했다.

지난해 하반기부터 서점가를 중심으로 유행하기 시작한 '버림의 경제학'을 김씨처럼 몸소 실천하는 사람들이 최근 크게 늘어나는 추세다. 불필요한 물건을 이고 지고 사는 것 자체가 스트레스를 유발하는 일이라는 관련 서적 저자들의 지적에 고개를 끄덕인 사람들이 봄을 맞아 불필요한 물건을 집 밖으로 내던지기 시작한 것이다.

이 같은 분위기에 맞춰 '버리기'를 도와주는 대행업체들도 성황을 이루고 있다. 이들은 전화 한 통, 인터넷 신청 한 줄이면 다음날 바로 직접 달려와 필요 없는 물건들을 집 안에서 치워주고 '고물'값까지 쳐준다.

인터넷 포털 네이버와 다음 커뮤니티를 운영하며 헌 물건을 매입하고 있는 '헌옷삼촌'의 한 관계자는 "올 들어 매입 신청 건수가 지난해에 비해 30~40% 이상 늘어났다"며 "수거 신청 지역 역시 서울뿐 아니라 전국에서 쇄도하고 있다"고 말했다.

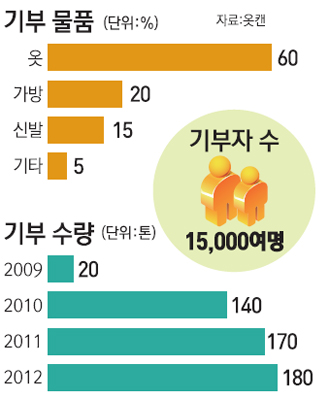

'불필요한 물건 버리기'에 좀 더 큰 의미를 부여하는 사람들은 물질적 이득 대신 정신적 행복을 찾기도 한다. 내게는 필요 없지만 다른 누군가에게는 필요한 물건일수도 있기에 기부단체의 문을 두드린다. 기부단체들 역시 가능한 한 편하게 버릴 수 있도록 돕는다. 직접 실어가거나 착불 택배를 이용할 수 있도록 택배회사를 연결해준다. 헌 옷을 기부 받아 제3세계 빈곤아동 지원에 사용하고 있는 '옷캔'의 조윤찬 대표는 "2009년 사업 시작 당시에는 규모가 20톤에 불과했지만 지난해에는 1만5,000명이 넘는 후원자들의 참여로 중고 의류와 가방 등 180톤이 모아졌다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >