|

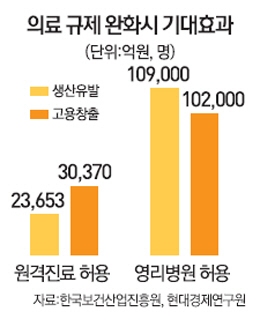

지난 11일 정부가 연 국무회의 소식을 접한 첨단의료장비 기업 관계자들은 긴 탄식을 했다. 이날 국무회의에 상정될 것으로 기대를 모았던 의료법 개정안이 결국 보류된 탓이다. 의료법 개정안은 U헬스(정보통신기술을 접목시킨 첨단 의료ㆍ복지 서비스)의 총아인 원격진료를 허용하도록 하는 내용 등을 담을 예정이었는데 이에 반대하는 의사들의 파업 으름장에 밀려 정부가 한발 물러서고 말았다.

U헬스 분야의 선두업체인 A사 간부는 "국내 기업들이 원격진료 기술을 완성한 지 거의 10여년이 지났다"며 "이렇게 빨리 기반기술을 확보해놓고도 원격진료를 금지하는 규제에 묶여 상용화를 못하다 보니 이제는 우리보다 후발주자였던 미국·일본은 물론이고 중국·동남아시아 국가에도 추월당할 판"이라고 하소연했다.

정부의 의료규제 해소 정책이 난항을 겪는 것은 이뿐만이 아니다.

지난해 말 정부는 대학병원 이외의 의료법인에도 영리 자회사 설립을 허용하고 외국인환자유치업·의료기기개발업 등으로 의료기관의 수익사업(부대사업) 허용 범위를 확대하는 정책을 발표했지만 이 역시 이해관계에 발목 잡히는 분위기다. 정치권과 시민사회 일각이 이번 정부 정책을 '의료 민영화' 정책이라고 공세를 퍼부으면서 법안 처리에 제동을 걸고 나서려고 하기 때문이다. 보건복지부 관계자는 "의료의 공공성을 훼손하지 않겠다고 정부 차원에서 수차례 공식적으로 약속을 했고 특히 이번 정책의 경우 의료기관 오너 일가의 편법 재산증여 등으로 악용할 수 없도록 보완장치를 뒀지만 이를 반대하는 집단은 막무가내로 의료 민영화라고 규정하며 여론을 선동하고 있다"며 고충을 토로했다.

정부는 의료계의 반발을 누그러뜨리기 위해 의료인들이 참여하는 일종의 협의체를 구성해 이번 쟁점들을 풀어가겠다는 전략을 세우고 있다. 의료계도 정부의 이 같은 협상 카드를 겉으로는 환영하면서도 실상은 동상이몽을 하는 분위기다. 새누리당의 한 관계자는 "의료계는 정부의 대화 제의에 적당히 응하면서 시간 끌기에 나설 것 같다"며 "이런 패턴은 지난 정부에서도 반복됐던 흐름인데 결과적으로 시간만 잡아먹고 정책 성과는 나지 않을 수 있어 걱정된다"고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >