|

|

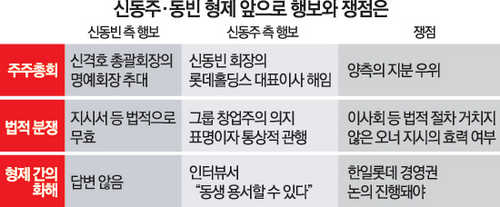

신동빈 롯데 회장이 귀국해 신격호 총괄회장과 회동을 통해 해법 마련에 나섰지만 사태가 해결되기까지는 갈 길이 멀다. 결국 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장과 신동빈 회장이 진검승부, 즉 일본 롯데홀딩스의 주주총회를 통해 승패를 가려야 할 것으로 예상되고 있다. 이후 법적 분쟁이 진행될 가능성도 점쳐진다. 롯데그룹의 운명을 가를 사항들이 앞으로 어떻게 전개될지, 쟁점은 무엇인지 짚어봤다.

①주총 시기와 상정 안건은.

신동빈 회장은 주총이 예상보다 늦춰질 수 있다는 뜻을 내비쳤다. "마지막 주총(6월30일) 후 한 달쯤 된 상황에서 지금 하는 게 좋을지, 아니면 조금 기다리는 게 좋을지 판단하고 이사회 등 법적인 절차를 거쳐 결정할 것"이라고 말했다.

애초 롯데 안팎의 예상은 오는 10일께였지만 신동빈 회장의 말에서는 더 늦어질 수 있다는 뉘앙스가 묻어난다. 이에 따라 재계에서는 신동빈 회장이 당분간 롯데홀딩스의 우호지분 등 경영권 장악을 위한 기반을 보다 확실히 다지는 데 주력할 것으로 보고 있다. 한국 롯데 측은 "아직 롯데홀딩스에서 주총 초청장을 발송하지 않았다"고 밝히고 있다. 통상 주총은 늦어도 개최 1주일 전까지 주주들에게 초청장을 통해 일정을 공지한다.

롯데홀딩스 대표이사기도 한 신동빈 회장과 그를 지지하는 이사들은 주총을 통해 롯데홀딩스의 명예회장직을 신설해야 한다. 반면 신동주 전 부회장 측이 신동빈 회장을 이사에서 해임하려면 참석인원의 3분의2 이상이 찬성표를 던져야 한다. 신동빈 회장과 신동주 전 부회장이 서로 우호지분을 과반 이상 확보했다고 주장한 것과 관련해 어느 쪽의 말이 맞는지가 판가름 날 것으로 전망된다.

신동주 전 부회장이 밝힌 대로 그가 상당한 우호세력을 확보했을 경우 그는 주총에서 새로운 안건을 상정시킬 수도 있다. 예를 들어 신동빈 회장의 해임 등 이사 교체다. 이 역시 주총 참석인원 중 3분의2 이상 찬성표를 확보해야만 한다.

②지시서 효력 등 법적 분쟁 가능성 높아.

신동주 전 부회장 측은 지난달 30일 신격호 총괄회장의 지시서와 임명장을 공개했다. 해임지시서에는 신동빈 회장과 황각규 롯데그룹 정책본부 운영실장(사장), 이인원 롯데그룹정책본부 부회장 등을 해임한다는 내용이 담겨 있다. 임명장은 신동주 전 부회장을 롯데홀딩스 대표로 임명한다는 내용이다. 두 서류에는 신격호 총괄회장의 직인과 서명도 찍혀 있다. 이에 대해 신동빈 회장은 귀국하면서 "효력이 없다"고 단언했다. 한 법조계 관계자는 "해임 사유가 있어야 하고 이사회 결의나 주총 결의를 거쳐야 법률적 효력을 가질 수 있다"며 "해임지시서만으로는 인정받기 어렵다"고 설명했다.

이 밖에 한국 롯데그룹 측은 신동주 전 부회장 측이 잇따라 녹음과 영상 등을 통해 '폭로전'을 벌인 데 대해 책임을 물을 가능성이 점쳐진다.

주총 결과를 둘러싸고 소송전이 벌어질 수도 있다. 신동빈 회장이 주총에서 승리하더라도 신동주 전 부회장 측은 총회결의 무효 소송을 낼 수 있다. 하지만 총회가 적법 절차에 따라 열렸다면 신동주 전 부회장 측이 이를 뒤집기는 어려울 것으로 보인다.

반대로 신동빈 회장이 총회에서 질 경우 '아버지의 주권 행사는 판단능력이 저하된 상태에서 이뤄진 것'이라며 무효 소송을 낼 수도 있다. 다만 이 경우 아버지의 판단능력을 법적으로 문제 삼는다는 점에서 여론의 뭇매를 맞을 것으로 보인다.

③극적 화해·계열 분리 등 가능성은.

현재로서는 가능성이 낮아 보이지만 신격호 총괄회장과 신동빈 회장이 합의점을 찾을 경우 예전처럼 형제가 한일 롯데를 나눠 맡게 될 수도 있다. 재계에서는 형제 간의 갈등, 부자 간의 갈등이 지금보다도 극단적인 양상으로 치달을 경우 한일 롯데가 인위적으로 분리되는 상황이 닥칠 수도 있다고 보고 있다. 금호아시아나그룹·금호석유화학그룹 같은 사례가 한 번 더 생길 수 있다는 이야기다. 화해든 파국이든 신격호 총괄회장과 반대편에 선 아들 간의 부자 관계가 회복될지는 미지수다. 한 재계 관계자는 "대기업 총수의 공통적인 특징 중 하나는 '굽힐 줄 모른다'는 것"이라며 "신동주·신동빈 형제 중 어느 쪽의 말이 사실이든 한 명은 아버지와 남보다 못한 관계가 될 수도 있다"고 관측했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >