|

'피땀 흘려 생산해도 소득은 감소…. 농촌에는 시름만 쌓여간다.' 50년전 서울경제신문 경제백서 '쌀'편의 내용이다. 경지면적과 생산은 해마다 소폭 증가했음에도 지난 1956년부터 3년간 쌀값 하락률이 17.5%에 달한 이유는 외국 원조미의 존재. 쌀 자급률이 86%인 상황에서 물가당국은 결정적인 시기마다 원조미를 방출해 쌀값을 하향안정시켰다.

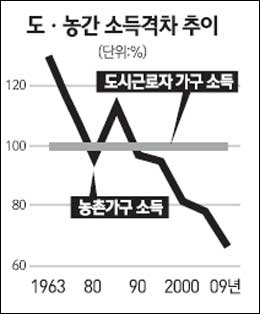

그래도 당시가 지금보다 상대적으로는 나았다. 농촌소득이 도시보다 30%가량 높았으니까. 농가 소득이 떨어지기 시작한 것은 경제개발 이후부터. 수출경쟁력 확보를 위한 저임금ㆍ저미가 정책 때문이다. 그나마 1970년대 중반 이후 한동안 도시가구 평균을 웃돌았던 농촌소득은 1983년 118(도시가구 100)로 정점을 찍은 후 하락 일로를 걸으며 지난해에는 66%수준까지 떨어졌다. 쌀 생산이 50년 전보다 1.9배가량 늘어났어도 가격 하락과 쌀소비 격감, 해외의무도입량(MMA)에 따른 소득 감소는 구조적으로 변한 게 없다.

대책은 없을까. 지난 2004년부터 10년간 농촌 지원예산 규모가 123조원. 그 이전 10년 동안은 71조원의 세금이 투입됐음에도 농촌의 주름살은 여전하다. 중간단계를 생략하고 농민에게 직접 나눠주는 편이 나았을 것이라는 말이 나올 정도다. 정책당국 역시 이전보다 더 골머리를 앓고 있다. 농정 자체가 복잡해진데다 시장 개방에서 남아도는 쌀의 대북지원까지 정치권의 결정에 뒤따라야 하기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >