|

시장경제인 우리나라에서 정부가 가격결정에 간접적으로 개입하는 분야가 있다. 이자제한법 또는 대부업법상 이자와 단말기유통구조개선법(단통법)상 보조금 등이 대표적이다. 보조금은 가격에 직접적인 제한을 가하는 것은 아니지만, 휴대폰 제조업체와 통신사의 마케팅 수단인 보조금에 상한을 가해 소비자가 체감하는 판매가에 영향을 미친다.

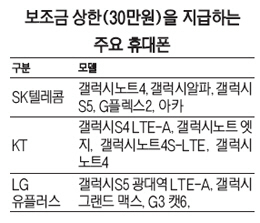

10일 이동통신 업계에 따르면, 방송통신위원회는 이달 말 휴대폰 보조금 상한의 변동 여부를 결정한다. 현행 단통법 고시안은 보조금 상한을 25만원에서 35만원 범위에서 방통위가 정하도록 했으며, 방통위는 지난해 10월1일 상한을 30만원으로 결정했다. 상한액은 원칙적으로 6개월마다 조정할 수 있다. 단통법 시행 6개월이 되는 이달말에는 상한액을 처음으로 조정할 수 있는 시기가 되는 셈이다. 특히 보조금 상한 변경은 다음달 초 출시 예정인 갤럭시 S6의 판매가(출고가-보조금)와도 직결되는 문제여서 관심이 높다.

방통위 안팎에서는 상한액을 인하할 가능성은 거의 없다는 관측이 대세다. 단통법 시행 6개월만에 상한액을 내릴 경우 소비자들의 반발에 부딪힐 것이 불보듯 뻔하기 때문이다.

남은 것은 동결 내지 인상인데 양쪽 다 장단점이 있다. 현행 고시를 개정하지 않을 경우 방통위는 최대 35만원까지 보조금 상한을 올릴 수 있다. 이 경우 기존 휴대폰에 대한 보조금 인상 여지가 높아지면서 소비자들은 혜택을 볼 가능성이 생긴다. 하지만 새 휴대폰은 사정이 다르다. 휴대폰 제조사들이 높아진 보조금 상한을 염두에 두고 출고가를 올려잡을 공산이 크다. 이른바 국내 휴대폰 유통시장의 고질병인 '출고가 부풀리기'를 조장할 수 있다는 얘기다. 이는 휴대폰 가격 인하라는 단통법의 취지와도 어긋난다.

이통업계 관계자는 "보조금 상한을 높이면 일견 소비자에게 유리한듯 보이지만, 출고가가올라가면 가격만 높아지고 소비자 혜택은 제로인 상황이 될 수 있다"고 말했다. 이 때문에 업계에서는 방통위가 일단 보조금 상한을 '동결'할 것으로 내다보는 관측이 많다. 단통법이 시행된지 6개월밖에 안된 만큼 일단 현행 보조금을 유지한채 시장 추이를 지켜볼 필요가 있다는 이유에서다. 하지만 이 경우에는 정부가 가계통신비 인하에 소극적이라는 비판을 피할 수 없다. 단통법 시행 이후 처음으로 집계된 지난해 4분기 가계통신비가 전분기보다 오른 것도 방통위로서는 부담이다.

@sed.co.k

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >