|

사관학교, 숫자 늘리기 급급… 무차별 자금 제공도 문제… 부실 창업자 양산 비난 거세

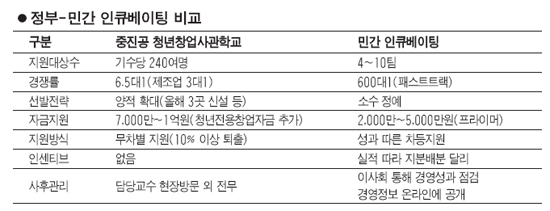

'무늬만 CEO'인 부실 창업자를 양산 중인 중소기업진흥공단의 청년창업사관학교에 비해 민간 인큐베이팅업체들은 치열한 경쟁시스템과 철저한 인센티브제 운영으로 성공률을 크게 높이고 있는 것으로 나타났다.

3일 벤처창업업계에 따르면 창업 지원대상을 넓혀 양적 확대에만 골몰하는 중진공의 창업사관학교와 달리 패스트트랙아시아 등 국내 대표 스타트업 인큐베이팅 업체들은 '될성부른 떡잎'만을 골라 집중 지원하는 전략을 구사 중이다. 청년사관학교보다 훨씬 적은 예산과 투자로 예비 창업자들을 지원하지만 알짜배기 회사들을 속속 창업시키고 있는 비결이다.

노정석 아블라컴퍼니 대표와 신현성 티켓몬스터 대표 등이 만든 패스트트랙아시아가 최근 진행한 벤처 CEO 오디션에는 무려 600명이 모였지만 인터뷰와 심층면접 등 4차례의 치열한 검증과정을 거쳐 오직 1팀만 최종 선발됐다. 올해 안에 추가 선발할 팀도 3곳에 불과하다.

집중 지원을 통해 이들의 성공가능성을 높이기 위한 전략이다. 기수마다 240명의 인원을 뽑아 지난해 경쟁률이 6.5대 1에 그쳤던 창업사관학교에 비하면 철저한 소수정예 선발에 주력하는 것.

2010년 창립후 현재까지 단 11곳의 벤처팀을 육성한 프라이머도 마찬가지. 이택경 프라이머 대표는 "지난해 500여명의 지원자가 중 가능성 높은 4팀을 뽑았다"며 단순히 지원풀을 넓히는 것보다 예비 창업자의 옥석을 가리는 것이 중요하다고 강조했다.

경영성과에 따라 금액을 차등지원하고 여기에 맞는 인센티브를 줘 '성공'동기를 부여하는 점도 사관학교와 차별된다. 프라이머는 기업당 최소 2,000만원에서 최대 5,000만원을 투자한다. 투자금의 범위를 결정하는 것은 전적으로 투자를 받는 창업가의 역량이다. 이 대표는 "창업팀의 완성도가 높은 경우 기업가치를 더 높게 보고 금액을 더 투입한다"고 설명했다.

패스트트랙아시아는 향후 사업 성공에 대한 CEO의 기여도에 따라 지분 배분율을 정할 예정이다. 서숙연 패스트트랙아시아 매니저는 "수익이 많이 나면 날수록 경영능력을 더 높게 평가하는 것"이라며 "창업 아이템이 손익분기점(BEP)을 달성한 시점에서 CEO가 좋은 성과를 보이면 플러스 알파의 지분을 줄 예정"이라고 말했다.

이 경우 CEO의 지분율은 최소 10%대에서 최대 30%대까지 올라갈 전망이다. 그만큼 창업자들은 한눈팔 틈 없이 경영에 매진하게 되는 것이다. 다른 법인으로 독립한 이후에도 이사회 등을 통해 꾸준히 경영 성과를 점검, 모럴 해저드를 미연에 방지하는 것도 눈에 띈다.

와이컴비네이터(Y-Combinator), 테크스타(Techstars) 등 해외 벤처 인큐베이터들과 비교해도 청년창업사관학교는 내실 없이 규모를 키우는 데만 힘쓰고 있다는 비판을 피할 수 없다. 와이컴비네이터의 지원프로그램에는 전세계의 유망 창업자가 몰리지만, 이들이 선발하는 팀은 10~60개 수준이다.

사후관리도 철저해 테크스타의 경우 프로그램 졸업생의 투자 유치 규모와 횟수, 직원 수, 경영상태를 웹사이트에 공개하고 있다. 이런 노력으로 지난 2007년 이후 테크스타 프로그램 참여업체 104곳 중 단 8곳만이 사업을 포기해 중도탈락률은 7.7%에 불과하다.

더욱이 해외 인큐베이터들은 1만8,000달러(약 2,000만원) 내외의 종자돈 지원의 대가로 평균 6%의 지분을 받는다. 청년창업사관학교 같이 사업을 유지하는 조건으로 대가 없이 창업자금을 지원하는 곳은 단 한 곳도 없다.

전문가들은 청년사관학교의 가장 큰 문제점으로 졸업생의 사업 성공 가능성과는 무관하게 단지 법인 간판만 유지하면 무차별적으로 최대 1억원의 지원금을 퍼주는 점을 꼽고 있다. 이에더해 사후 관리조차 안되고 있다 보니 상당수 사관학교 졸업생들이 쉽게 창업의 길을 포기하고 지원금만 따먹은 '먹튀'로 전락하고 있다는 분석이다.

한 벤처업계 관계자는 "지금처럼 정부가 대가 없는 '퍼주기'를 계속했다간 지원금을 노린 함량미달의 창업자들만 몰려든다"며 "벌써부터 청년창업사관학교에 제대로 된 창업자들이 없다는 말이 흘러나오는 이유"라고 전했다. 김세종 벤처기업연구원 선임연구위원은 "민간영역에서 지원을 받는 것보다 자기 책임이 상대적으로 덜 하다 보니 (예비 창업가들의) 신중함이 부족한 것"이라며 "사후관리 프로그램을 보다 엄격히 적용하고 경영 성과 등을 점검할 수 있도록 모니터링을 강화할 필요가 있다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >