|

올 1월 중소기업중앙회는 박근혜 대통령직인수위원회에 중소기업들이 겪고 있는 애환의 목소리를 담은 책자 하나를 전달했다. 책자에는 총 274개에 달하는 기업들의 '손톱 밑 가시' 사례가 담겼다. 토지규제ㆍ조달ㆍ인허가 등 다양한 분야에서 각종 건의가 올라왔지만 가장 많은 비중을 차지한 것은 따로 있었다. 그것은 바로 '부담금'을 제발 좀 개선해달라는 것이었다.

사실 우리나라에서 사업자라는 이름을 달려면 반드시 부담금제도를 알아야 한다. 때로는 세금보다 더 무서운 것이 부담금이다.

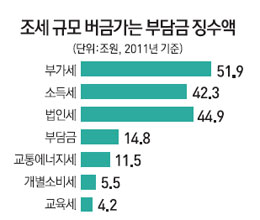

2011년 기준 우리 국민과 기업이 낸 부담금은 총 14조8,000억원에 이른다. 부가가치세ㆍ소득세ㆍ법인세 등 이른바 '3대 세금' 다음으로 많은 규모다.

경제주체들이 매년 부담금을 줄여달라고 아우성치지만 부담금 숫자(2011년 기준 97개)는 10년 전보다 고작 4~5개 줄어드는 데 그쳤다.

문제는 숫자가 아니다. 전문가들은 제도의 시스템 자체를 지적한다. 부담금제도가 너무 경직돼 있고 일부 부담금은 형평성 논란이 매년 발생한다는 것이다.

구시대적 부담금이 아직도 부과되는가 하면 기부채납 등과 성격이 중복되거나 체납에 따른 가산금이 과도한 부담금도 수두룩하다. 이 때문에 학계에서는 부담금제도에 일몰제를 도입하고 조세와 성격이 유사한 부담금을 조세로 흡수해야 한다고 권고한다.

하지만 부담금제도는 좀처럼 제대로 개혁되지 않는다. 부담금이 사실상 각 정부 부처의 '먹거리(예산)'나 마찬가지이기 때문이다.

2011년 부담금 징수실적을 보면 산업통상자원부(옛 지식경제부)에서만도 무려 4조528억원을 걷어갔다. 이어 금융위원회 3조913억원, 환경부 2조3,517억원, 보건복지부 1조5,689억원 순이다. 부담금은 부처의 각종 기금으로 편성되고 여기에는 조직과 자리가 달려 있다. 그러다 보니 매년 정부가 부담금제도를 수술한다고 큰소리를 치지만 '도로아미타불'이 되는 것이다.

손원익 조세연구원 선임연구위원은 "부담금은 새로 만들거나 요율을 올리기가 세금을 손대는 것보다 훨씬 쉽다 보니 부처들이 부담금제도를 포기하기 힘든 것"이라며 "정권 초기에 제대로 방향을 잡고 대대적으로 정비할 필요가 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >