|

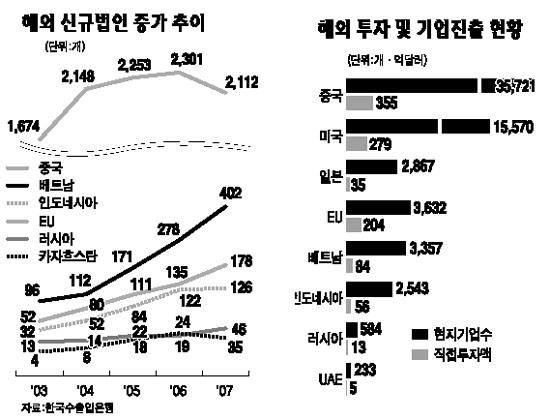

최근 1~2년 새 중국 세무당국이 결손을 신고한 한국 기업들을 무더기로 소집하는 경우가 종종 있어왔다. 대개는 적자를 낸 기업들이라도 매출액과 소득액을 일괄적으로 일정 비율 높여서 수정 신고하라고 통보하는 자리다. 또 이런 자리가 한번에 그치지 않고 처음에는 6%, 두번째 소집 때는 추가로 9%의 소득을 더 신고하라고 요구하는 사례도 있다. 중국을 비롯, 베트남ㆍ인도네시아ㆍ러시아ㆍ중동ㆍ중앙아시아 등 국내 기업들의 해외진출이 크게 늘어나면서 현지에서 부딪히는 세무 문제가 폭증하고 있다. 특히 중국ㆍ동남아 등 개발도상국의 경우 잦은 세법 개정에 중복 세무조사까지 횡행하고 있는 실정이다. 미국ㆍ일본ㆍ유럽 등 선진국마저도 과세당국이 감당하기 힘든 과도한 세금을 추징하는 경우가 적지 않아 대책마련이 절실한 상황이다. 기업의 세무 애로가 가장 심각한 지역은 우리나라 해외진출 기업의 절반에 가까운 1만7,500여개 기업이 있는 중국이다. 대한상공회의소와 중국한국상의에 따르면 중국 정부가 외국인투자 규제를 강화하면서 중국 세무당국이 최근 증치세(부가가치세) 환급을 거부하는가 하면 중복 세무조사도 다반사로 이뤄져 진출 기업들이 불안해 하고 있다. 중국한국상의는 한국 중소기업들이 야반도주로 중국에서 무단 철수해 사회문제화하기도 했지만 기업을 청산한 경우 세금부담이 너무 무거운 것도 큰 영향을 미치고 있다고 지적했다. 올초 중국 산둥성 옌타이시에서 직원 3,000여명을 거느린 한국 섬유업체 S사의 임직원 10여명이 단체로 야반도주한 일도 중국 당국이 감당할 수 없는 세금을 부과했기 때문으로 알려졌다. 중국과 함께 국내 기업의 새 투자처로 각광을 받고 있는 베트남 역시 세무상 애로가 빈발하고 있다. 자본주의 체제가 갖춰지지 않은 베트남 정부가 세법을 자주 바꿀 뿐 아니라 이 같은 내용조차 기업들에 제대로 알리지 않고 있기 때문이다. 자원개발 및 건설 업체들의 진출이 활발한 중앙아시아의 카자흐스탄ㆍ우즈베키스탄 또한 공산주의였던 옛 소련 체제에서 독립해 세법이 자주 바뀌고 부당하게 과세를 하는 경우가 빈번하다. 카자흐스탄 알마티에 있는 국내 기업의 한 지사장은 “부가세 환급절차도 까다롭지만 현지 과세당국이 신청을 하면 ‘행정상 혼란을 초래했다’고 면박을 주며 벌금을 부과하거나 세무조사에 나서 (부가세 환급은) 아예 포기했다”고 말했다. 미국ㆍ일본ㆍ유럽 등 선진국 역시 세금문제가 개도국보다 더하면 더했지 못하지 않다는 게 현지 진출 기업들의 하소연이다. 대기업들이 많이 진출한 이들 지역에서 세무당국이 외국 기업에 대해 최근 ‘이전가격 조사(계열사 간 내부거래가 공정한 시장가치를 반영하고 있는지 검증하는 것)’를 집중적으로 진행해 추징세금이 한 사건에 100억원대를 훌쩍 넘는 경우도 있었다. 해외에서 기업의 세무 애로는 날로 늘고 있지만 정부는 사실상 손을 놓고 있다. 우리나라 97배 넓이의 땅에 1만7,500여개 기업이 진출한 중국의 경우 주재 세무관은 베이징에 고작 한 명이다. 국내 기업들이 몰려 있는 상하이ㆍ칭다오 등 중국 주요 도시뿐 아니라 베트남ㆍ인도네시아 등의 나라에도 세무관은 전무하다. 세무관뿐 아니라 관세관 역시 태부족으로 교역액 1,800억달러를 바라보는 중국에 나가 있는 관세관은 베이징ㆍ상하이ㆍ홍콩 등 세 명뿐이다. 중국한국상의의 한 관계자는 “본국에 세무관ㆍ관세관을 늘려달라고 줄기차게 요청했지만 묵묵부답”이라며 “세무 문제는 전문성이 높아 다른 주재관들에게 도움을 청해봐야 소용이 없다”고 꼬집었다. 공관장을 지낸 외교통상부의 한 관계자는 “해외에서 국민의 재산을 지키며 실질적 도움을 주는 데 세무관ㆍ관세관만한 일이 없는데 국내에서는 청(廳) 단위 조직에 불과해 주재관 신설시 장관급인 부(府) 조직에 밀린다”며 “대통령이 강조한 ‘비즈니스 프렌들리’에 적합한 업무를 중심으로 주재관 직제가 조정돼야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >