|

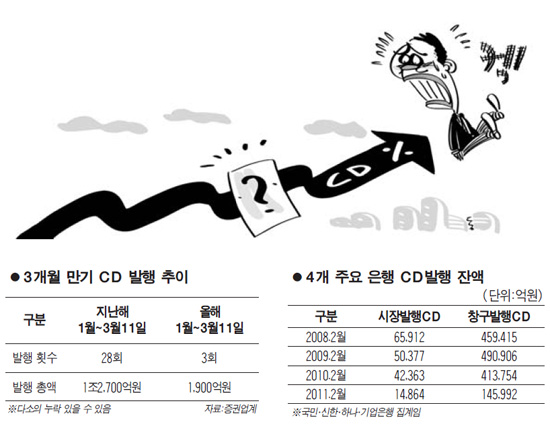

#1. HSBC는 지난 10일 1개월 만기 양도성예금증서(CD) 1,100억원어치를 연 3.20%의 금리로 발행했다. 국내에서 CD가 새로 발행된 것은 2월16일 이후 거의 한달 만이었다. 대표적 상품인 3개월 만기(91일물) CD의 경우 1월21일 국민은행이 300억원어치를 연 3.00%의 금리로 발행한 후 현재까지 52일간 신규공급이 전무한 상태다. #2. 국민ㆍ우리ㆍ신한은행은 13일 CD연동 주택담보대출 상품의 금리(CD금리+가산금리)를 연 0.03~0.16%포인트 올렸다. 은행들은 CD금리가 오르고 있어 이에 연동된 대출금리도 인상할 수밖에 없다고 해명했다. 가계대출의 금리수준을 결정하는 CD(3개월 만기 기준) 금리는 신규물량 공급도, 기존 공급물량 거래도 없는데 올 들어 줄곧 상승하고 있다. 연초 연 2.80%로 출발했던 CD는 지난주 무려 연 3.39%로 마감됐다. 시장 주체들이 거래 없이 호가만 높이면서 금리를 끌어올리는 이상한 현상이 지속되고 있다. CD의 미스터리한 금리상승 흐름 탓에 CD가 어떻게 생겼는지 구경도 못한 서민들만 이자폭탄의 된서리를 맞고 있다. ◇CD 발행 세 번에 불과한데 어림짐작으로 호가 높여=서울경제신문이 주요 증권 브로커에게 문의한 결과 올 들어 이달 11일까지 은행권의 3개월 만기 CD 신규발행은 1월 중 단 세 차례에 그쳤다. 발행금액도 총 1,900억원에 불과했다. 그나마 그 중 84.2%는 제일은행 물량(2회, 총 1,600억원)이었으며 나머지는 국민은행이 한 차례 발행한 300억원어치가 전부였다. 고개가 갸우뚱해지는 점은 이처럼 신규공급이 거의 없고 기존 공급물량의 거래가 줄고 있는데도 3개월 만기 CD금리가 줄곧 오른다는 것. 현재 국내시장의 CD금리는 증권투자협회에서 거래량이 많은 상위 10개 증권사로부터 금리 수치를 받은 뒤 그 중 왜곡 가능성이 높은 최고치와 최저치를 제외한 나머지 8개 금리를 가중 평균하는 방식으로 산출, 고시된다. 문제는 CD 발행이나 거래가 없는 날이다. 증권사들은 거래와 공급이 없는 날에도 호가를 부른다. 3개월 만기 CD의 발행ㆍ거래가 없으면 1개월ㆍ2개월 만기 CD나 은행채(은행 발행 채권), 기준금리 등을 참조해 어림짐작으로 호가를 매기는 방법이다. 시장에 물량도 없는 상품에 유령거래를 해 호가를 붙이는 셈이다. 이렇게 고시된 금리는 다시 은행이 CD 발행금리를 결정할 때 참조하고 이는 다시 증권사 호가에 반영되는 악순환이 이어지고 있다. 한 시중은행 자금담당자는 "요즘처럼 장단기금리차가 들쭉날쭉하고 금융시장의 수급이 변화무쌍한 상황에는 만기가 다른 금융상품의 금리로 3개월물 CD금리를 추정하는 것이 위험하다"고 지적했다. 다른 은행 간부도 "지금의 CD 고시금리는 확실히 왜곡돼 있다"고 인정했다. ◇정부ㆍ은행 방관 속 주택대출 금리 8% 육박할 듯=더욱 문제인 것은 이처럼 왜곡된 CD금리가 그나마 전체 CD 발행물량의 극히 일부분만을 기초로 산정된다는 점이다. 일반적으로 CD는 은행이 각 지점창구에서 일반인 등을 대상으로 판매하는 창구발행 CD(혹은 대고객CD)와 은행 본점에서 발행해 주로 은행이나 기관투자가들이 사고 파는 시장발행CD로 구분된다. 이중 고시금리 등의 지표가 되는 것은 시장발행CD다. 서울경제신문이 국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ기업은행 등 4개 주요 은행의 시장발행CD 규모를 집계한 결과 잔액이 2월 말 현재 1조4,864억원에 그쳤다. 이는 해당 은행들의 총 CD 잔액 16조856억원(2월 말 기준)의 9.2%에 불과한 수준이다. 결국 소수 금융사들끼리의 돈놀이 가격이 전체 CD금리는 물론이고 이에 연동된 수백조원 규모의 은행 가계대출금리까지 좌지우지 하는 상황이다. 가계부채 문제를 해결하겠다던 정부는 정작 이자부담 증가의 근본적 이유인 CD금리 문제에 대해 뒷짐을 지고 있다. 해당 금리는 시장이 자율로 결정할 문제라는 것이다. 이 문제의 원죄를 진 은행 역시 CD 연동대출을 받은 사람들이 앞으로 각자의 만기가 끝날 때 다른 종류의 대출상품으로 갈아타는 수밖에 달리 방법이 없다는 입장을 보이고 있다. 주택담보대출 잔액의 50% 이상이 10년 만기인 점을 감안하면 이 문제가 만기 도래로 자연스럽게 끝나려면 10년가량 걸릴 수밖에 없다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >