|

|

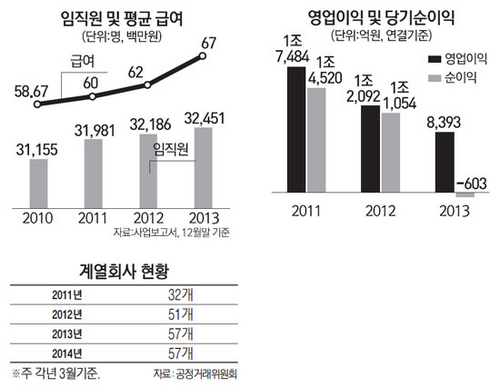

황창규(사진) KT 회장의 칼날은 유선 인력을 정조준했다. 전체 인력의 60%를 차지하면서 매출은 30%에 불과한 유선통신의 구조적 문제를 해결하지 않고선 KT의 미래도 없다는 판단 때문이다. 다음 과제는 50개가 넘는 자회사에 대한 정리다. 본사 인력에 대한 대규모 구조조정은 황 회장이 추락하는 KT를 턴 어라운드 시킬 수 있을지 시험하는 첫 관문인 셈이다.

KT는 지난해 사상 첫 적자를 기록했다. 명예퇴직은 마이너스 덫 탈출을 위한 명분이 됐다. 특히 유선인력에 대한 구조조정을 더 이상 늦출 수 없다는 공감대를 만들어줬다. 유선매출은 스마트폰의 직격탄을 맞아 곤두박질치는 상황이다. 2012년 1,512만명·3조3,7000억원 매출에서 지난해는 1,435만명·3조원 안팎으로 하락한 것으로 추정한다.

매출은 급감하는데 인력은 60% 가량이 몰려 있다. 외부 컨설팅 결과, 유선분야 인력을 현재의 10분의 1인 2,000여명 수준까지 줄여야 한다는 분석까지 나왔던 것으로 알려졌다. 한 KT 직원은 "명퇴 대상이 15년차 이상이지만, 실질적으로는 대부분 유선인력"이라며 "명퇴가 아니면 자회사 계약직으로 쫓겨나야 한다"고 울분을 토했다.

연령 불균형도 고질병으로 지목된다. 현직 직원 평균 근속기간이 20년에 달한다. 공기업 색채가 남아 있어 대부분의 직원이 정년을 채우기 때문이다. KT가 이번에 명예퇴직뿐 아니라 임금피크제를 도입하기로 한 것도 직원들의 고령화와 정년 연장(60세)에 대비한 포석이다.

문제는 이번 명예퇴직에 대한 직원들의 반응이다. KT는 내부적으로 최소 6,000명 이상을 구조조정 대상으로 올려놓은 것으로 전해졌지만, 직원들의 반발로 퇴직인원이 줄어들 경우 황 회장의 구조조정은 벽에 부딪힐 수 밖에 없다. 실제 KT 내부에서는 이번 명예퇴직에 대한 동요가 적지 않은 것으로 알려졌다. KT의 한 직원은 "황 회장이 시장에는 충격을, 직원에게는 멘붕(멘탈붕괴)를 안겨줬다"며 "명예퇴직 대상에 오른 직원과 사측간의 갈등이 적지 않을 것"으로 예견했다.

본사 인력에 대한 구조조정에 이어 계열사 정리가 초읽기에 들어갔다. 업계에서는 황 회장이 명예퇴직을 통한 인력구조조정 이후 57개에 달하는 계열사 구조조정에 속도를 낼 것으로 본다. 황 회장은 취임 직후 각 계열사에 "존재의 이유가 무엇인지 스스로 증명하라"며 구조조정 의지를 내비친 바 있다. 또 "모든 투자와 비용을 원점에서 재검토하고, 계열사를 포함해 불요·불급·부진한 사업은 과감히 정리하겠다"고 선언했다. 데드라인은 올해 상반기가 될 전망이다. 하반기부터는 구조조정의 성과를 내기 위한 공격경영에 나서야 지난해 마이너스(-)를 기록한 실적을 플러스(+)로 되돌릴 수 있기 때문이다

통신과 IT, 미디어, 컨버전스 등 4그룹으로 나뉜 계열사를 통폐합하거나, 불필요한 계열사는 과감히 매각하는 방안 등이 거론된다. KT의 한 관계자는 "당장의 실적도 중요하지만 중장기적으로 회사의 성장 방향과 맞지 않는 계열사는 매각할 수 있을 것"으로 예상했다.

/김능현 기자 nhkimchn@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >