|

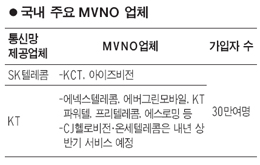

지난 16일 제4이동통신사 사업자 선정이 무산되자 이동통신사의 통신망을 빌려 이통 서비스를 제공하는 이동통신재판매(MVNO) 사업자들이 안도의 한숨을 내쉬었다. 유력한 경쟁자로 점쳐졌던 네번째 이통사 등장이 당분간 힘들어졌기 때문이다. 새 이통사 선정을 통해 통신요금 인하를 유도하려던 방송통신위원회의 정책 방향이 MVNO 활성화로 모아질 가능성이 높을 것으로 MVNO업계는 기대하고 있다. 18일 통신업계 관계자들은 "제4이통 사업이 고비를 맞은 만큼 MVNO 활성화에 더 힘이 실릴 전망"이라고 입을 모았다. 제4이통 사업자 선정과 MVNO 활성화 모두 통신비 인하라는 같은 목적을 위한 정책이었는데, 한 쪽이 무산된 만큼 다른 한 쪽에 인력과 관심이 집중될 것이란 기대감이 고조되고 있는 것. 최시중 방통위원장도 제4 이통 사업자선정이 물거품된 지난 16일 방통위 전체회의에서 "통신시장 활성화를 위해서는 현재로서는 MVNO에 관심을 가져야 한다"고 말했다. 방통위는 지난 4월부터 MVNO 활성화를 위한 전담반을 운영하며 MVNO 사업자 지원에 공을 들이고 있다. 기존 이동통신 요금보다 20~50% 저렴한 MVNO 업체들이 가계통신비 인하에 크게 기여할 수 있을 것이란 판단 때문이다. MVNO 활성화를 가로막았던 '낮은 인지도'도 점차 높아지는 분위기다. 특히 대기업 계열사인 CJ헬로비전이 내년 MVNO 사업을 개시하면 소비자들의 인지도도 많이 높아질 거라는 게 업계 전반의 기대다. CJ헬로비전과 온세텔레콤, 한국케이블텔레콤(KCT) 등 주요 MVNO 사업자들은 최근 한국MVNO사업자협회(KMVNO)를 설립하기도 했다. 현재 서비스를 제공하고 있는 MVNO 사업자는 총 10여곳으로, SK텔레콤ㆍKT 등보다 20% 이상 저렴한 요금제를 내놓고 있다. 다만 아직 기존 이동통신사들의 '장벽'을 넘어서기가 힘들다는 게 MVNO 사업자들의 공통적인 하소연이다. 일례로 MVNO 업체들은 최신 스마트폰을 공급받기가 어려워 중고 휴대전화 의존도가 높은데, 기존 이동통신사들이 최근 중고 휴대전화 전용 요금제 출시를 계획 하면서 중고 휴대전화 시장까지 빼앗길 처지다. 이들은 지난 9월께부터 중고 휴대전화 매입 제도를 운영해왔다. 사들인 중고 휴대전화를 이용해 기존 휴대전화 요금제보다 저렴한 요금제로 가입자들을 확보하겠다는 전략이다. 한 업계 관계자는 이에 대해 "SK텔레콤이나 KT 입장에서는 좋은 제도겠지만 시장 전체로 보면 그렇지 않다"고 말했다. MVNO 업체들은 주된 시장인 선불 요금제 시장에서도 비슷한 일을 겪고 있다. 한 MVNO 업체 관계자는 "자금력이 있는 기존 이통사들은 선불 시장에서도 보조금을 줘 가면서 쉽게 가입자들을 유치한다"며 "가입자당매출(ARPU)이 낮은 데다 시장 규모도 작은 선불 시장은 MVNO들에게 양보해야 하는 것 아니냐"고 목소리를 높였다. 우리나라의 선불 시장은 ARPU가 기껏해야 1만5,000~2만원 정도로, 시장 규모도 전체 통신 시장의 2% 가량으로 미국(25%) 등에 비해 훨씬 작다. 장윤식 한국케이블텔레콤(KCT) 대표 겸 KMVNO 회장은 "기존 이동통신사들이 선불 시장에서 보조금이라도 안 쓰도록 방통위에 제안하고 있다"고 말했다. 하지만 방통위로서도 MVNO 업체들의 의견을 무조건 수용할 수는 없는 입장이다. 기존 이동통신사들의 반발 때문이다. 기존 이동통신사들이 선불 시장에서 보조금을 쓰지 못하게 한다면 "시장 논리에 맞지 않다"는 반박이 제기되기 십상이다. 한 이동통신사 관계자는 "방통위가 어떻게 이통사와 MVNO업계 사이에서 균형을 잡느냐가 관건"이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >