|

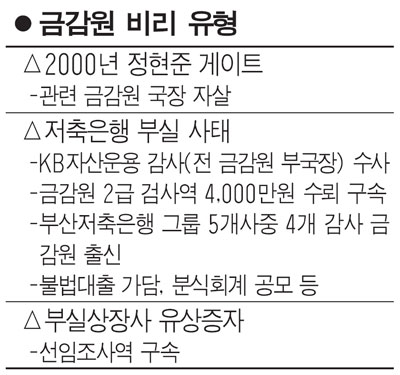

4일 금융감독원을 찾은 이명박 대통령은 "(금융감독기관이) 문제를 못 찾은 것인지, 안 찾은 것인지 알 수 없다"고 얘기했다. 차라리 몰랐으면 다행이지만 알면서도 묵인했거나 공범 역할을 했을 수 있다는 뜻이다. 이 대통령은 그러면서 "여러분은 금융감독을 하는 입장으로 금융감독을 받는 기관에서 (보면) 훨씬 이전부터 나쁜 관행과 조직적 비리가 있었다"고 질타했다. 그렇다면 이 대통령이 '조직적 비리'라는 단어까지 사용하면서 지목한 금감원의 부패는무엇일까. 이 대통령의 언급처럼 사실 금감원은 외환위기 이후 통합 금감원으로 출발하면서부터 각종 크고 작은 비리에 휘말려 왔다. 지난 2000년에는 이른바 '정현준 게이트'에 연루돼 장 모 전 국장이 자살을 택하는 최악의 상황에 몰리기도 했다. 그때마다 쇄신책을 내놓았지만 고질적인 부패의 사슬은 좀처럼 끊어지지 않았다. 특히 최근 저축은행 사태에 연루된 금감원 출신 간부들의 행위는 과거부터 이어져온 문제점을 농축하고 있다. 금감원 임직원은 현직에 있을 때부터 비리의 유혹에 빠져들 수밖에 없다. 금융계의 한 임원은 "과거에는 재무부 금융정책국이 로비의 대상이었지만 최근에는 관료들보다 오히려 금감원이 무서운 대상이고 이들을 먼저 생각한다"고 말했다. 로비는 궁극적으로 비리로 이어질 수밖에 없는 법. 최근 들어 상황은 고구마 줄기처럼 이어지고 있다. 보해저축은행의 부실 사태와 관련해 KB자산운용의 이모 감사가 금감원 부국장 재직 당시 뇌물을 받은 혐의로 수사를 받고 있고 지난달 말에는 금감원 2급 검사역 정 모씨가 보해 검사 과정에서 4,000만원을 받은 혐의로 구속됐다. 검찰은 또 부실상장기업 유상증자 과정에 도움을 건네는 대가로 금품을 받은 금감원 선임조사역 황모씨 등을 구속 기소했다. 현직이 비리와 독직 사건에 휘말리면 전직은 사실상 로비의 창구 역할을 하는 경우가 많다. 금융회사에서 퇴직을 앞둔 금감원 간부는 표적이 된다. 2000년 이후 저축은행 대표나 전무ㆍ감사 등으로 옮긴 퇴직자만 89명에 이른다. 한번은 금감원에 일선 금융회사에 감사로 내보낼 사람이 모자라 퇴직을 앞둔 한국은행 출신을 추천했지만 해당 금융회사에서 이를 마다해 결국 금감원의 부국장급에서 사람을 고른 일도 있다. 대통령이 분노하게 한 부산저축은행의 대출비리 사건은 로비 창구가 부패화한 정형이었다. 검찰에 따르면 부산저축은행그룹 다섯 곳 중 네 곳의 감사를 금감원 출신이 했는데 대주주들이 온갖 불법대출을 하는 와중에도 오히려 이들과 한패가 돼 불법에 가담하고 분식회계를 공모한 것으로 알려졌다. 금감원 역시 10년 넘게 검사해오면서도 아무런 제재 조치를 하지 않았다. 전ㆍ현직 출신이 유착했다는 말이 나오는 이유다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >