|

|

|

카카오톡 검열 논란이 한창이던 지난달 말. 카톡의 일 평균 이용자 수는 일주일 새 40만명이나 줄었다. 그런데 카톡뿐만이 아니었다. 랭키닷컴에 따르면 같은 기간 라인(107만명)이나 네이트온(17만1,000명), 챗온(2만2,000명) 같은 국내 모바일 메신저에서도 사용자 이탈이 대거 일어난 것. 최대 경쟁자의 수난(?)이 '유탄'으로 돌아온 셈이다.

최근 한국 사회를 뜨겁게 달구고 있는 사이버 검열 논란은 분명 쉽게 해결되지 않을 이슈다. 국가기관의 정당한 법 집행을 해치지 않으면서 이용자 프라이버시를 보호하는 방안은 이제 막 논의의 첫발을 뗐다. 문제는 속도다. 국내 인터넷 기업, 나아가 정보기술(IT) 업계는 한 번의 논란으로 큰 치명타를 입은 경험을 몇 차례 했기 때문이다.

김진형 소프트웨어정책연구소 소장은 "(이용자의 신뢰를) 쌓아 올리기는 어려워도 무너지기는 금방"이라며 "지금은 논쟁을 하기보다는 빨리 논란을 봉합해야 할 때"라고 강조했다. 사이버 검열을 정치적 이슈로 몰고 가서는 안 됐다는 설명도 덧붙였다.

◇'인터넷 실명제'의 뼈아픈 교훈=국내 인터넷 업계는 지난 2009년을 기점으로 돌이킬 수 없는 손실을 입었다. 그때도 현재와 비슷했다. 온라인상의 '악성댓글'을 잡겠다며 2009년 도입됐던 '제한적 본인 확인제(인터넷 실명제)'가 엉뚱하게 국내 포털시장의 판도를 바꿔놓았기 때문이다.

실제로 이용자들이 네이버·다음에서 구글로 '갈아타기' 시작해 2009년 686만명이던 구글의 PC 순방문자 수는 지난해 9월 3,020만명으로 늘어나며 국내 포털을 무섭게 추격하고 있다. 모바일로 넘어오면 구글이 완승을 거둔 상태다. 모바일 기기를 통해 구글을 찾는 국내 방문자 수는 5월 기준으로 구글이 2,075만명, 네이버와 다음은 각각 1,641만명과 1,362만명이다.

국내 동영상 서비스 시장도 비슷하다. 유튜브의 시장점유율은 2008년 2%에서 6월 79.4%까지 치솟았다. 2위인 판도라tv는 3.77%의 점유율이다. 한 업계 관계자는 "국내 서비스가 '못해서' 그랬다고 하기에는 차이가 너무 심하다"며 "제도에서 원인을 찾는 것을 변명으로 듣지 말아야 한다"고 말했다.

'악성댓글'을 잡겠다고 도입된 인터넷 실명제는 결국 2012년 헌법재판소가 위헌 결정을 내리면서 폐지됐다. 하지만 아직 남아 있는 관련 법안은 곳곳에서 국내 인터넷 서비스의 걸림돌로 작용하고 있다.

권헌영 광운대 과학기술법학과 교수는 "이용자 보호를 위한 인터넷 산업 규제의 공감대를 부정할 수 없지만 최근 규제는 이용자들의 이해와 시장의 현실과는 다소 괴리감이 크다"며 "현행 규제가 창조적 기업의 탄생에 진입규제로 작용하는 건 아닌지 고민해봐야 한다"고 말했다.

◇국내 기업 '정보 제공 원칙' 세워야=문제는 '사이버 검열' 논란이 IT 업계로 확대되면서 인터넷 실명제와 비슷한 양상을 보이고 있다. 특히 정치적 이슈로 변질돼가고 있는 상태다.

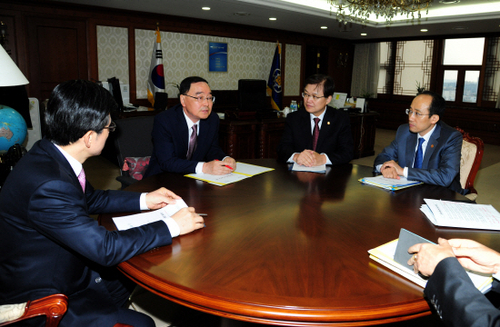

정부 역시 진화에 나서고 있다. 정홍원 국무총리는 16일 관계 장관회의를 열어 "허위사실 유포나 명예훼손은 감청대상이 아니며 앞으로도 이에 대한 감청은 없을 것"이라고 밝혔다.

하지만 정부 주도하에 업계와 전문가들이 만나 '사이버 검열 논란'을 해소할 제도 장치 마련을 위한 심도 깊은 고민은 나오지 않고 있는 상태다. 포털 업계 고위 관계자는 "적법절차의 기준이 뭔지에 대해 국민과 업계가 납득할 방안 마련에 하루빨리 나서야 한다"며 "국회 역시 정치적 논쟁보다 대안을 찾는 데 앞장서야 할 것"이라고 말했다.

덧붙여 국내 기업도 위기에 대응하는 원칙을 세워야 한다는 목소리가 나온다. 실제로 카카오(합병 전 기준)는 수사기관의 불필요한 요청을 그대로 수긍해 논란을 자초했다는 비판을 받고 있다.

김승주 고려대 정보보안대학원 교수는 "수사기관의 압박이 있으니 감청 영장을 압수수색 영장으로 해석해 과거 대화 내역을 제공한 측면이 있다"고 말했다. 김 교수는 "네이버의 경우 통신 사실확인을 해달라는 수사기관에 먼저 컴퓨터 로그 기록을 제공하고 미리 대화내용을 제공하지는 않았다"며 "이런 대응을 참고할 필요가 있다"고 덧붙였다. 최근 구글이나 애플·페이스북이 미국 정부의 정보제공 요청에 반발하고 나선 것도 눈여겨볼 대목이다.

또 다른 IT 업계 전문가는 "핵심은 '미국 기업도 정보제공 요청에 협조한다'가 아니라 '할 때는 하더라도 적정선에서, 투명하게 해야 한다'로 봐야 한다"고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >