|

국내 조선업계의 신규 수주 부진과 실적악화로 13만여명에 달하는 협력업체 직원들이 앞으로 2~3년 내 심각한 고용불안에 처할 수 있다는 우려가 나온다. 특히 해양플랜트 부문은 지난 2011~2013년 발주가 늘자 조선사들이 앞다퉈 협력사 직원 규모를 늘렸지만 지난해부터 유가급락으로 수주 가뭄을 겪으며 대규모 인원감축이 불가피할 것으로 전망된다.

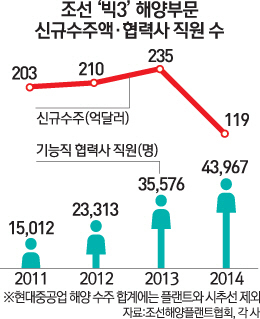

31일 조선해양플랜트협회에 따르면 지난해 말 기준 조선사 협력업체 기능직원 수는 13만4,843명으로 2010년(8만6,810명)보다 무려 55.3%나 늘었다. 특히 해양플랜트 부문은 같은 기간 1만4,487명에서 4만3,967명으로 3배 가까이 급증했다. 2010년 이후 국내 조선 '빅3'가 해양플랜트를 잇따라 수주하며 상대적으로 인건비가 낮은 협력업체 직원을 경쟁적으로 늘렸기 때문으로 풀이된다.

문제는 벌크선이나 에너지·컨테이너 운반선 같은 상선 부문의 신규 수주가 꾸준히 줄어드는 가운데 지난해부터 국제유가까지 폭락하며 해양플랜트 발주가 뚝 끊겼다는 점이다. 올해의 경우 빅3 가운데 삼성중공업이 유일하게 해양플랜트 수주에 성공했을 뿐 현대중공업과 대우조선은 신규 수주량이 0이다.

조선사들이 보유한 남은 일감을 뜻하는 수주잔량의 경우 삼성중공업은 2010년 말 393억달러를 기록한 뒤 지난해 말 348억달러로 꾸준히 내리막길을 걷고 있으며 지난해와 올해 신규 수주가 급감한 것을 고려하면 앞으로 더 떨어질 여지가 크다.

현대중공업과 대우조선의 수주잔액은 지난해 말 정점을 기록한 뒤 올해 감소세로 돌아섰다.

대우조선의 경우 2·4분기 해양플랜트 부실로 3조원 넘는 영업적자를 낸 뒤 해양 부문 신규 수주시 위험요인 확인을 강화하는 등 보수적으로 접근한다는 내부 방침도 세웠다.

올해와 내년 중 조선3사가 앞서 수주한 물량을 상당수 인도하고 최근 수주가 바닥을 기는 점을 고려하면 오는 2017년 이후 조선업체들은 인원을 줄일 수밖에 없고, 특히 해양 부문의 타격이 클 것으로 예상된다.

협력업체 직원들이 대거 취업시장에 나올 경우 고용대란이 일어날 가능성도 작지 않다.

국내 조선업계는 빅3나 중소형 조선사 모두 생존 위기에 처해 있기 때문에 특정 조선소 출신 인력을 다른 조선소로 돌리기는 사실상 불가능한 상황이다. 또 조선업체들이 부산과 경남 등 특정 지역에 몰려 있기 때문에 업종·직무를 바꿔 일자리를 알선하는 데도 한계가 있다. 조선업계의 한 관계자는 "국내 조선업계가 몸집 줄이기에 들어간 이상 대규모 인력의 전직과 업종전환을 피할 수 없다"며 "지역 경제에 미치는 효과도 적지 않은 만큼 정부와 지방자치단체·업계가 서둘러 해결방안을 모색해야 한다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >