|

|

외국인 투자가는 적절한 타이밍을 잡고 국내 주식·채권 시장에 투자해 재미를 보는 반면 해외로 눈을 돌린 한국인 투자자는 계속해서 손실을 보고 있는 것으로 나타났다. 더욱이 지난 10년간 해외투자펀드 손실액은 8조원에 달하는 것으로 분석됐는데 특정 시점, 특정 국가 및 자산에 집중한 펀드들의 투자가 부진한 수익률로 연결됐다는 지적이다.

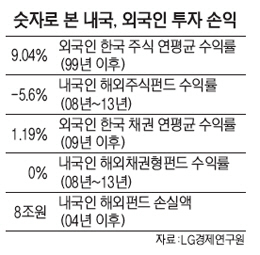

19일 LG경제연구원의 '순투자국 진입 앞두고 있지만 해외투자 성과는 부진' 보고서를 보면 외국인 투자가는 1999년 이후 우리 주식시장에서 연평균 9.04%의 수익률을 기록했다.

하지만 해외 주식펀드에 투자한 내국인(국민연금 제외) 투자자는 2008년부터 2013년까지 수익률이 -5.6%를 기록했고 채권형펀드도 0%로 수수료 등을 감안하면 손실이다.

정성태 LG경제연구원 책임연구위원은 "2004년 이후 해외투자펀드의 손실은 8조원에 달했다"고 말했다. 투자손실 8조원 중에선 90%가 자산가격 하락으로 발생했고 나머지 10% 정도가 환율 변동에서 기인한 것으로 분석했다.

외국인 투자가와 국내 투자자들이 극과 극의 투자실력을 보인 이유는 타이밍의 차이다. 외국인 투자가는 정확한 타이밍을 잡고 투자에 나서는 반면 한국인은 상투를 잡고 있다는 얘기다.

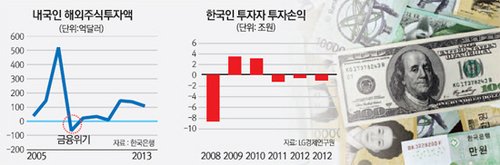

외국인은 외환위기·카드대란, 2008년 금융위기 직후 국내 주식·채권 가격이 저평가되자 한국 내 투자를 늘려 수익을 거뒀다. 2009년부터 2년간 국내 주식시장에 유입된 외국인 자금은 486억달러에 달했으며 2003~2004년, 1998~2001년 사이에도 각각 220억달러, 285억달러가 유입됐다. 국내 시장의 위기 때 투자해 막대한 수익을 올리는 식이다.

반면 한국인 투자자는 2008년 금융위기 이후 손실이 발생하자 주식 투자금을 대거 회수했고 2012년에야 투자를 재개했으나 규모는 146억달러로 2007년의 28% 수준에 그쳤다. 주가가 떨어지니 원금을 조금이라도 보전해야겠다는 생각에 투자금을 회수하고 주가가 고점에 가까워진 후에야 주식을 다시 사는 행태를 반복하고 있다.

해외 투자금이 중국·브라질 등 특정 지역에 집중된 것도 문제다. 특히 브라질은 지난해부터 미국의 출구전략 우려에 주가·화폐가치가 급락해 내국인 투자자의 손실을 키웠다.

국내 자산운용사들이 해외 전문가 부족 등의 문제로 한정된 투자상품을 내놓고 있는 것도 문제다. 2011년 스위스의 IMD가 발표한 금융전문인력 국제 순위에서 한국은 46위에 그쳐 홍콩(10위)·싱가포르(25위)보다 한참 뒤졌다. 이와 함께 해외자산 투자 경험이 부족하고 인프라도 제대로 갖춰지지 않은 상황에서 2007년 정부가 원화 절상압력을 줄이기 위해 해외투자펀드에 대한 비과세를 도입한 것도 원인이다. 자산 운용 능력은 부족한데 정부가 인센티브를 주니 자금이 몰리고 손실은 늘어난 것이다.

정 연구위원은 "해외투자 손실은 국부 손실로 이어지며 마이너스 부의 효과로 소비를 위축시키는 부정적 효과가 있다"고 진단했다. 해외투자로 인한 손실로 지갑을 닫을 수 있다는 의미다. 그는 "정책당국이 잘못된 유인체계를 써서 특정 자산에 대한 투자가 급증하는 일이 없도록 해야 한다"면서 "해외투자인력 양성, 투자네트워크 확충 등의 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >