|

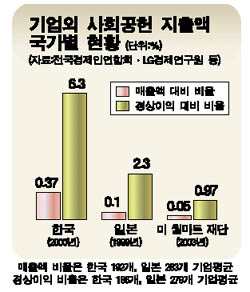

국내 기업들이 일본 등 선진국 기업들보다 많은 사회공헌 지출을 하면서도 국민들로부터 ‘야박한’ 평가를 받고 있는 것으로 나타났다. 이는 기업의 기부를 순수한 의도로 받아들이지 않는 ‘반기업정서’가 큰 데다 기업들에 경제 외적인 사회기부를 강요하는 분위기가 크게 팽배해 있기 때문인 것으로 풀이된다. 23일 LG경제연구원에 따르면 전국경제인연합회 소속 회원사 190개 기업(2003년 기준)을 대상으로 조사한 결과, 대상기업의 50.3%가 경상이익의 1% 이상을 사회공헌 지출에 쓰고 있는 것으로 나타났다. 경상이익의 1%는 전 세계적으로 기업의 사회공헌을 장려하는 ‘1% 클럽’ 이 제시하는 기준이다. 또 응답기업의 17.6%는 국제기준의 5배에 달하는 경상이익의 5%를 사회공헌활동에 지출하고 있는 것으로 집계됐다. 국내 기업들의 사회공헌지출은 해외 선진국기업에 비해서도 뒤지지 않은 것으로 평가됐다. 일본 기업의 경우 평균 매출액 대비 0.1%(1999년 기준)를 사회공헌에 쓰는데 비해 국내기업은 무려 0.37%(2000년 기준)를 지출하고 있는 것으로 나타났다. 경상이익 대비 사회공헌지출도 한국기업은 평균 6.3%로 일본 기업의 2.3%를 크게 앞서고 있다. 이 같은 기업들의 사회공헌 노력에도 불구, 기업에 대한 국민들의 인식은 ‘야박한’수준인 것으로 분석됐다. LG연구원은 “기업의 사회공헌 지출에 대한 일반인들의 만족도는 25.3%에 머물고 있다”며 “이 때문에 많은 기업들이 사회공헌에 ‘밑 빠진 독에 물 붓기 아니냐’고 푸념하고 있다”고 진단했다. 정지혜 선임연구원은 기업이 지출에 걸 맞는 여론의 지지를 얻기 위해서는 “▦전략적인 홍보 ▦‘선행’과 ‘이익’의 동시추구 ▦기부보다는 투자차원의 접근 등이 필요하다”고 말했다. 그는 이어 “국내 기업들의 기부에 대해 준조세차원에서 접근하거나 면죄부용으로 활용한다는 인식이 너무 크게 자리잡고 있다”고 덧붙였다. LG경제연구원은 “국내 모 그룹이 실시하는 푸드뱅크(Food Bank) 사업이나 마이크로소프트사(MS)가 빈곤층 주민들에게 소프트웨어를 무료 기증해 온 사업이 좋은 예”라며 “단순히 ‘알아서 쓰라’는 형태로 돈을 내놓기보다는 특정사업을 선정하고 기업이 기부금을 직접 관리, 투자하는 게 홍보효과도 높고 기업부담도 줄어든다”고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >