|

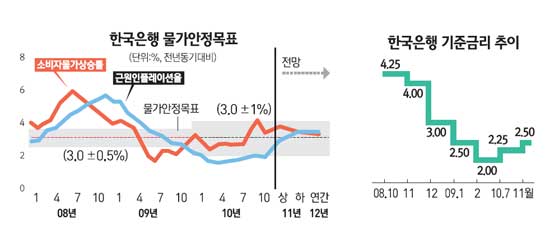

새해 벽두부터 물가불안이 확산되며 시장의 눈길이 한국은행 금융통화위원회로 쏠리고 있다. 정부 부처가 총동원돼 공공요금 동결 등 온갖 미시적 대책들을 쏟아낸다 해도 결과적으로는 '언 발에 오줌 누기'에 불과하다는 것을 시장은 물론 정부도 잘 알고 있기 때문이다. 인플레이션 기대심리를 잠재우고 자산가격의 거품을 막기 위해 결국은 통화정책(금리)을 건드릴 수밖에 없다는 결론이다. 문제는 5% 고성장 목표를 내건 정부가 어느 정도까지 금리인상을 받아들일 것이냐는 것. 기획재정부는 겉으로는 "금리 결정은 한국은행의 몫"이라고 말하지만 이미 복잡한 주판알을 튕기기 시작했다. 유병규 현대경제연구원 경제연구본부장은 "분기별로 0.25%포인트 정도의 인상이 예상되며 내년 말에는 3.25~3.5% 정도까지 올라갈 듯하다"고 내다봤다. 국책연구원의 한 연구원은 "대통령이 나서 물가와의 전쟁을 선포할 정도로 정부가 물가관리 의지를 보인다면 미시조치를 넘어서 통화정책을 강하게 움직일 것"이라고 말했다. ◇한은 경기회복에서 물가안정으로=한은은 6일 발표한 올해 통화신용정책 운영방향에서 "올해는 물가안정에 주안점을 두되 국내외 금융경제상황 변화를 고려해 운영하겠다"고 밝혔다. 물가불안이 잦아들 기미를 보이지 않으면서 '물가안정'이 존재 이유인 한은으로서는 더 이상의 목표를 내세우는 것이 오히려 이상하게 됐다. 한은의 한 관계자는 "올해 물가 기본전망 자체가 3.5%로 물가안정목표의 중심치를 넘어서는 만큼 물가안정의 비중을 더 강조하게 됐다"고 말했다. 자산가격 급등, 외국인 자본유입, 가계부채 급등에 대해서도 우려의 눈길을 보냈다. 기준금리가 너무 낮은 수준에 머물다 보니 물가를 고려한 실질금리가 마이너스인 상태를 초래하고 그만큼 자산가격이 실제 가치보다 높게 올라 버블이 생길 수 있다는 뜻에서다. 실제로 최근 은행권의 1년짜리 정기예금 금리는 3.7%(국민은행 최고 기준)~4.05%(외환은행)로 턱없이 낮은 수준이고 대출금리 기준이 되는 양도성예금증서(CD) 금리 역시 지난해 하반기 소폭 올랐다지만 2.8%로 여전히 낮은 수준이다. 때문에 주택담보대출이 2006년 11월 이후 최고 수준인 4조9,000억원까지 치솟고 주가는 연일 사상 최고치 기록을 갈아치우고 있다. ◇금리인상은 대세, 문제는 어느 정도 까지=지난해 말까지만 해도 '금리인상은 되도록 늦추자'는 쪽에 방점을 둔 정부가 최근에는 스탠스를 옮기는 분위기다. 윤증현 기획재정부 장관은 최근 물가단속을 위해 미시정책만을 고집할 것인지를 묻는 질문에 "종합적이고 체계적으로 보겠다. 필요한 모든 대책을 검토할 것"이라고 말했다. 재정부는 6일 최근 경제동향(그린북)에서 "원자재 가격 및 일부 생필품 가격 상승이 인플레이션 기대심리로 이어지지 않도록 서민물가 불안요인에 대해 전방위적으로 대응하겠다"고 밝혔다. 익명을 요구한 정부 고위 관계자는 "물가안정 및 출구전략을 위해 내부적으로는 지난해 하반기부터 금리인상을 검토했다"고 토로했다. 종합해 보면 윗선에서 언제라도 시그널을 주면 금리인상을 단행할 시스템은 갖춰졌다는 뜻으로 풀이된다. 때문에 전문가들은 한은이 1ㆍ4분기 중 한차례, 특히 1~2월 중 기준금리 인상 가능성을 조심스레 점치고 있다. 이제껏 명절 전에 금리인상을 단행한 사례가 극히 드물다지만 거꾸로 설을 앞두고 물가불안이 가중되고 있는 만큼 오히려 인상의 명분으로도 작용할 수 있다는 전망도 있다. 가계부채 부담이 걸림돌이라지만 금리인상을 늦출수록 그 부담은 커지고 이미 일정 부분 시기를 놓친 측면도 있다는 견해가 설득력을 얻고 있다. 여기다 외국인 채권 투자 이자소득세 부활, 선물환 규제 등 문을 막으며 통화정책을 왜곡하고 외환시장을 움직였던 외국인 자금의 힘도 역화됐다는 점은 금리인상에 대한 정부의 부담을 덜어준다. 하지만 일각에서는 여전히 과연 김중수 총재가 속도를 내며 공격적으로 금리인상을 할지 의심의 눈초리를 보내고 있다. 저금리에 따른 물가불안은 이미 지난해부터 제기됐지만 한은은 경기회복을 이유로 기준금리를 단 두 차례 인상하는 데 그쳤기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >