|

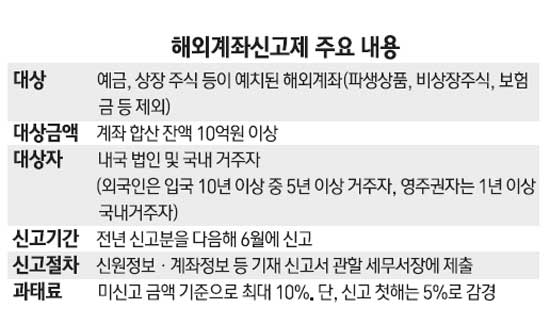

대형 증권사의 프라이빗뱅커(PB)인 김모씨는 요즘 거액을 예치하는 고객들로부터 해외계좌에 대한 문의를 부쩍 많이 받는다. 오는 6월부터 해외금융계좌 신고제가 시행되기 때문이다. 김씨는 "해외에 거액의 자산을 두고 있는 경우 열의 아홉은 자금출처가 문제가 된다"며 "때문에 막판까지 눈치를 봐가며 신고 여부를 결정할 것으로 보인다"고 말했다. 올해 처음 도입되는 해외금융계좌 신고제를 앞두고 자산가들의 고민이 깊어지고 있다. 지난 한 해 보유한 해외금융자산이 10억원을 넘어 신고 대상에 포함된 자산가들은 변호사와 PB들에게 벌써부터 문의를 하느라 부산하다. ◇딜레마 빠진 거액 자산가=해외금융계좌 신고 의무자는 내국법인과 개인이다. 국세청이 추정하는 대상자는 법인과 개인을 합쳐 약 2만명. 세무조사 등을 통해 자금흐름이 투명하게 관리되는 법인보다는 탈세ㆍ불법증여 목적으로 자금을 은닉한 개인이 타깃이다. 문제는 해외에 거액을 예치한 경우 소득세ㆍ증여세ㆍ외화자금관리법 등의 위반 소지가 다분하기 때문에 당사자들이 신고를 꺼리고 있다는 점이다. 대형 로펌의 세무전문 변호사는 "미신고시 10%의 과태료가 문제가 아니라 자금출처가 문제되기 때문에 대부분 신고를 망설이고 있다"며 "신고하지 않고 버티다 적발돼 세금을 추징당하는 것과 신고시 당할 불이익을 고려해 손해가 적은 쪽을 택할 것"이라고 말했다. 강남의 한 세무사도 "신고시 세무조사 면제 등 인센티브가 없다면 신고할 개인 거부는 많지 않을 것으로 보인다"고 말했다. 김예나 삼성증권 PB컨설턴트는 "미국도 시행된 지 수십년이 지났지만 신고율이 높지 않다는 것을 거액 고객들이 알고 있다"며 "10억원 이상의 더 큰 금액은 눈치보기가 극심할 것"이라고 말했다. 국세청은 이런 점을 감안해 내부 전략을 짜고 있다. 시행 전 세무사, PB, 변호사 등을 상대로 홍보를 한 후 6월 한 달 신고 상황을 보고 역외탈세 조사에 나설 계획이다. 미신고자가 적발될 경우 자금출처조사와 세금 추징을 통해 시범케이스를 제대로 보여줄 방침. 박윤준 국제조세조사관리관은 "외국과의 정보교환, 세무조사 등을 통해 축적해놓은 자료가 있다"며 "올해부터 파견될 해외정보수집요원들이 수집하는 자료를 토대로 조세협약을 맺은 국가에 정보요청을 할 수 있다"고 말했다. ◇예금ㆍ상장주식 합쳐 10억원이면 신고 대상=신고 대상 자산은 예금과 상장주식으로 한정됐다. 비상장주식ㆍ파생상품ㆍ보험금 등은 포함되지 않는다. 계좌가 여러 개로 쪼개져 여러 나라에 개설돼 있다 하더라도 합산잔액이 10억원이 넘으면 신고해야 한다. 외국인(시민권자)은 입국한 지 10년 이상이고 5년 이상 국내에 체류했다면 신고의무가 생긴다. 영주권자는 1년 이상 국내에 거주했다면 역시 신고 대상이다. 국세청의 한 관계자는 "신고를 고의적으로 피하기 위해 출입국한 경우 규정을 추가해 단속할 예정"이라고 말했다. 금융회사들 역시 거액자산가들을 다수 고객으로 두고 있는 곳을 중심으로 조만간 계좌신고서비스를 제공하는 등 움직임이 빨라지고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >