|

세계은행 기준으로 전세계에는 237개의 국가가 있다. 이 가운데 박근혜 대통령이 중장기 목표로 내세운 1인당 국민소득 4만달러에 이른 곳은 18개국에 불과하다. 전체 국가의 7.5%만 4만달러 대열에 합류한 것이다.

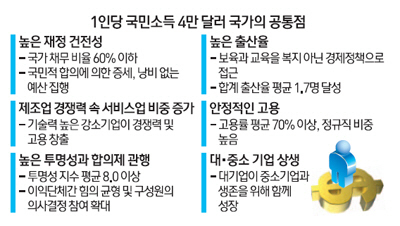

이들 국가가 1인당 국민소득 4만달러를 넘기는 비결은 무엇일까. 이들 국가는 경제성장뿐 아니라 탄탄한 국가경쟁력으로 지속 가능한 성장동력을 유지하고 있었다. 특히 사회적 자본으로 불리는 신뢰를 쌓은 것이 4만달러 국가의 공통점이다.

인구 1,000만명 이상 국가 가운데 국민소득 4만달러를 이룬 나라는 많지 않다. 미국·일본·독일·프랑스·캐나다·호주·네덜란드·벨기에·스웨덴 등이 대표적이다.

이들 국가는 성장하던 중진국에서 으레 나타나던 저성장과 사회갈등을 시스템으로 극복하고 비축한 체력으로 글로벌 위기를 극복했다. '1,000만명-4만달러' 클럽에 가입한 국가들은 3만달러에서 4만달러의 벽을 넘을 때 실질 국내총생산 증가율이 높아졌다. 성장에 가속도가 붙은 셈이다. 일본과 벨기에를 제외하면 국가채무 비율이 국내총생산(GDP)의 60% 이하였고 미국과 일본을 빼고는 재정수지도 안정적이었다. 서비스업 비중도 높았다. 3만달러 당시 서비스업 비중이 68.2%였지만 4만달러 도약기 때는 71.2%로 늘었다.

반면 한국은 국가채무 비율은 36.4%지만 매년 12% 이상 증가하면서 경고등이 켜졌다. 서비스업 비중도 4만달러 국가와 격차가 있다. 현재 한국의 서비스업 비중은 60%에 불과할 정도로 영세하다. 특히 독일과 일본·스웨덴은 제조업 비중도 20%로 높아 강한 제조업이 국가 성장을 견인한다는 평가를 받고 있다.

고용률 또한 4만달러 국가는 박근혜 정부가 내세운 70%를 지난 2011년에 이미 달성했다. 여성이 평생 낳는 아이 숫자인 합계 출산율은 1.7명을 넘어서 고령화를 늦추고 경제활력을 유지하고 있다. 한국의 1.2명에 비해 오히려 젊어지고 있는 셈이다.

투명성지수(TI) 또한 주목할 만한 공통점이다. 4만달러 국가들의 투명성지수는 평균 8.0이고 스웨덴과 네덜란드는 9.0에 이른다. 반면 우리나라는 5.5에 머물고 있다. 정부나 공공기관·정치권 등 공적 영역의 부패와 밀실 논의, 그에 따른 국민의 불신이 선진국 진입의 걸림돌이라는 뜻이다.

한국이 '1,000만명-4만달러' 클럽 국가 중 주목해야 할 곳으로 독일을 꼽는다. 분단과 통일, 제조업 강국 등이라는 점에서 한국과 비슷하다.

독일은 2000년대 중반 이후 기계나 장비 등 제조업 수출이 크게 늘었다. 1950년대 전후부터 중소기업 중심으로 기반을 닦아 높은 품질을 유지한 덕이다. 2000년 이후 노동개혁으로 일할 능력이 있는 사람에게 실업급여를 제공하고 근로시간 단축을 통한 일자리 나누기로 고용률을 73%로 높인 것도 독일이 가진 장점이다. 여기에다 금융기관은 지역별 중소기업과 긴밀한 관계를 유지하며 금융지원을 지속했다. 우리나라에서 부실로 낙인찍힌 저축은행이 독일에서는 지역별로 자생하는 탄탄한 자금공급원이 된다는 점도 특징이다. 정치적 갈등을 줄일 수 있도록 자치제도도 발달했다. 지방자치단체뿐 아니라 직능단체나 소방단체, 대학과 방송단체, 사회보험단체 등이 운영하고 있다. 중요한 의사결정에 정치권 일부가 아니라 일반국민의 여론이 반영될 수 있는 이유다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >