|

# 지난해 5월 설립된 중소 가전업체 D사은 얼마 전 한 크라우드 펀딩(crowd funding) 사이트의 문을 두드렸다. 빌트인(벽면매립형) 공기청정기를 개발했지만 매출이 없어 양산을 위한 비용을 마련하는 게 쉽지 않았기 때문. 다행히 이 업체는 지난달 투자자 87명에게 2,845만원을 모으는 데 성공, 어렵게 개발한 기술이 사업화되는 기회를 잡을 수 있었다.

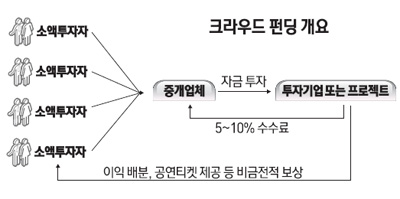

일반인들에게 십시일반 형태로 자금을 모아 기업이나 프로젝트에 투자 또는 후원하는 크라우드 펀딩이 국내에서도 활성화 조짐을 보이고 있다.

21일 벤처업계에 따르면 최근 국내 크라우드 펀딩 서비스업체는 오퍼튠, 팝펀딩, 텀블벅 등 14곳으로 늘어난 것으로 나타났다. 또 기존 벤처기업이나 벤처캐피털에서도 사업 진출을 타진하고 있어 당분간 진출업체 수는 빠르게 증가할 전망이다.

크라우드 펀딩이 미국에서 새로운 자금조달 방식으로 부상하자 국내에서 이를 발빠르게 벤치마킹하면서 새로운 투자형태로 자리잡는 모양새다. 미국의 대표적인 크라우드 펀딩업체인 킥스타터는 지난 2009년부터 8월 현재까지 프로젝트 약 2만8,000건의 투자를 알선해 약 2억7,500만달러의 투자실적을 거뒀다.

아울러 크라우드 펀딩을 통해 투자유치에 성공할 경우 중개업체들은 5~10%의 수수료를 뗄 수 있어 수익성이 높은 점도 관련 서비스가 확산되는 이유로 분석된다. 이런 흐름에 맞춰 정부도 지난 5월 크라우드 펀딩을 북돋우기 위해 제도적 뒷받침에 나선 상태다.

소액 투자자들은 기업에 대한 정보 접근성이 떨어질 수 밖에 없는 만큼 보호장치를 마련해 제도권으로 크라우드 펀딩을 끌어들이겠다는 의도다. 또 크라우드 펀딩이 현행법상 정식 인ㆍ허가 없이 높은 수익률을 약속하며 투자자를 모으는 유사수신행위로 간주될 수 있어 법적 근거 마련이 필요한 상황이다.

실제로 국내 대다수 서비스업체들은 유사수신 논란을 피하기 위해 직접 투자보다 문화ㆍ사회공헌 프로젝트를 위한 기부나 후원 등만 중개하고 있다. 모금을 받은 쪽에서는 쿠폰, 공연티켓, 기념품 등 비금전적 형태로만 보상을 하게 돼 위법 시비를 없앨 수 있다.

법률상 공백을 피하기 위해 아예 대부업체로 등록한 곳도 있다. 투자자들이 적게는 5만원부터 돈을 내 원하는 금액을 모으면 해당 기업에 대출을 해주고 투자자에게는 이자수익을 제공하는 구조다. 이자와 함께 공연티켓 등 비금전적 보상이나 매출에 대한 이익배분을 하기 때문에 기업이 부담해야 할 이자율(20%대)은 일반 대부업체(최대 39%)보다 낮다는 게 회사측 설명이다.

오퍼튠의 한 관계자는 “실제 투자를 하는 회원은 2만명 정도로 시장이 움직이기 시작한 건 얼마 되지 않았다”며 “지금은 대부업으로 등록돼 있어 투자자가 내야 할 세율이 27.5%로 높지만 제도권으로 받아들여지면 세율이 낮아지고 투자가 활성화돼 더 많은 기업이 혜택을 입을 것”이라고 기대했다.

서승원 중소기업청 벤처창업국장은 “연말까지 타당성 검토와 관계부처간 협의를 거쳐 올해 말 정도면 (제도화) 방침이 나올 것으로 보인다”며 “크라우드 펀딩이 창업활성화와 기업 자금 조달에 긍정적 역할을 할 것”이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >