|

국내 증권사들의 투자은행(IB) 사업은 지난 5년간 사실상 '제로 성장'을 했다.

증권사들은 매년 '한국판 골드만삭스'를 외치며 IB 사업 강화를 강조하고 있지만 여전히 대부분의 증권사가 기업공개(IPO), 채권 발행, 인수합병(M&A) 주선을 통한 수수료 수입에만 의존하고 있기 때문이다. 돈이 안되는 수수료 수입에만 의존하다 보니 IB 부문이 전체 수익에서 차지하는 비중도 1%대에 머물러 있다.

전문가들은 국내 증권사 IB들이 경쟁력을 갖기 위해서는 증권사 IB만이 할 수 있는 전문성을 확보하고 리스크를 지더라도 과감한 투자에 나서야 한다고 조언한다.

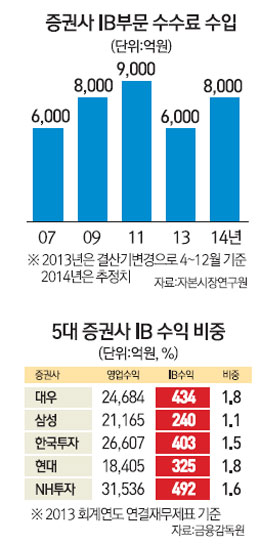

28일 금융감독원에 따르면 지난해 1~9월 국내 49개 증권사들의 IB 부문 수익은 5,876억원으로 전체 영업수익(33조5,995억원)의 1.75%에 불과했다.

2009년 국내 증권사들의 IB 부문 수익이 5,792억원이었고 전체 영업수익에서 차지하는 비중이 1.70%였다는 점을 감안하면 IB 부문은 전혀 성장하지 못한 셈이다. 반면 외국계 증권사 11곳의 지난해 IB 부문 수익은 452억원으로 전체 영업수익(6,430억원)의 7.02%를 차지했다.

국내 IB 업계를 선도해야 할 5대 증권사들의 IB 사업도 영향력이 없기는 마찬가지다. NH투자증권(옛 우리투자증권)의 2013년 전체 영업수익(3조1,536억원)에서 IB(332억원)가 차지하는 비중은 1.1%에 불과했다. 한국투자증권도 IB 부문의 수익 비중은 1.5%로 미미하고 KDB대우증권·삼성증권·현대증권 등 나머지 대형사들 역시 마찬가지다.

국내 증권사들의 IB 사업이 좀처럼 성장하지 못하는 가장 큰 이유는 혁신적이고 리스크가 높은 고수익 사업은 외면하고 IPO 및 채권 발행 주선과 같은 브로커리지 형태의 사업에만 몰두하는 증권사들의 보신주의에 있다. 실제 민병두 새정치민주연합 국회의원실에 따르면 지난해 9월 말 기준 5대 증권사의 총 신용공여액은 2조1,920억원으로 전체 신용공여한도(16조9,032억원)의 12.9%에 불과하다. 정부가 2013년 IB 산업 육성을 통한 자본시장 활성화를 위해 자기자본 3조원 이상인 대형 증권사에 신용공여를 허락했지만 증권사 IB들의 보신주의로 좀처럼 활성화되지 못하는 형편이다.

정영채 NH투자증권 부사장은 "냉정하게 말해서 현재 국내 증권사들의 IB 사업부서는 IB 사업과 관련한 철학이 없다"며 "대부분의 증권사들이 IPO와 채권 발행 브로커(주선) 역할을 맡으면서 수수료 수입에 의존하는 브로커리지로 유지되고 있을 뿐"이라고 지적했다. 서동규 삼일회계법인 부대표는 "국내 증권사 IB 사업 부문은 통합 서비스가 불가능하기 때문에 외국계에 비해서는 물론이고 회계법인과 비교해서도 경쟁력이 떨어진다"며 "증권사만의 차별화된 IB 사업 경쟁력이 없는 것이 가장 큰 문제"라고 말했다.

전문가들은 국내 증권사 IB의 체질개선을 위해서는 전문성을 강화해 다소 위험하지만 돈이 되는 새로운 사업을 발굴해야 한다고 입을 모은다. 정 부사장은 "증권사 IB들이 돌파구를 마련하기 위해서는 회사 계정(book)에서 투자를 해야 한다"며 "지금처럼 단순히 브로커 역할을 할 것이 아니라 보다 깊이 있는 자문을 할 수 있는 능력을 길러야 한다"고 강조했다. 실제 최근 일부 증권사들은 IB 사업의 수익성을 강화하기 위해 특화된 경쟁력을 갖추려고 노력하고 있다. 전병조 KB투자증권 사장은 "주식자본시장(ECM)이나 채권자본시장(DCM) 순위는 실제 증권사 수익에 큰 도움이 되지 않는다"며 "경쟁사들이 하지 않는 발전소 프로젝트 금융이나 항공기 및 선박 금융과 같은 창의적인 분야에서 길을 찾겠다"고 말했다. /고병기·박준석 기자 staytomorrow@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >