|

저축은행의 구조조정이 낳은 후유증은 생각보다 오랫동안 저축은행 업계의 발목을 잡고 있다.

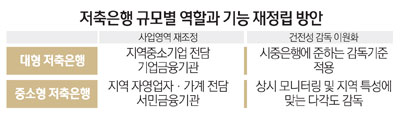

충당금 적립기준 강화 및 건전성에 초점을 맞춘 각종 규제들로 저축은행들의 성장동력이 급격히 사그라든 모습이다. 자산규모가 수조원을 넘었던 대형사들이 줄줄이 사라지면서 업계를 리드할 선두기업도 없다. 한때는 퇴출 저축은행을 인수해 출범한 금융지주계 저축은행이 '맏형' 노릇을 대신할 것이라는 기대감이 높았다. 하지만 금융지주계 저축은행들은 부실 우려로 현상유지에만 급급하고 있다. 중소형 저축은행들도 좌표를 상실한 채 '규제완화와 먹거리 제공'만 요구하는 상황이다.

저축은행 업계 전반의 업황이 여전히 불안하지만 그럼에도 꿋꿋하게 자신만의 길을 개척하는 저축은행들이 있다. 이들 저축은행은 규모와 지역적 특성에 맞게 독자적인 생존전략을 마련했다는 것이 공통점이다.

금융지주계 저축은행 가운데서는 하나저축은행의 활약이 두드러진다. 하나저축은행은 올 상반기 118억원의 당기순이익을 기록했다. 같은 기간 우리저축(10억원)이나 KB저축(3억원)은행 등 여타 금융지주계 저축은행이 미미한 실적을 기록했던 것과 크게 대조를 이룬다.

하나저축은 아직 충당금 환입에 따른 수익비중이 높지만 하나은행과 현금입출금기(ATM) 공동사용, 펀드ㆍ할부금융 판매 등으로 사업영역을 넓혀나가고 있다.

아울러 시중은행의 리스크 관리와 여신심사 기능의 노하우를 이식하며 체질개선에도 나서고 있다.

아주저축은행은 '3ㆍ3ㆍ4법칙'으로 불리는 포트폴리오 다변화 전략으로 리스크를 최소화하면서 수익성 제고를 시도하고 있다.

3ㆍ3ㆍ4법칙은 개인신용대출과 담보대출ㆍ기업대출을 30%, 30%, 40% 비율로 가져가겠다는 것이다. 이 전략 덕분에 인수 당시 43%에 달했던 부실자산 비율은 17%까지 낮아졌다. 올해 말까지 부실자산 비율 10% 이하 달성과 당기순이익 20억원을 내다보고 있다.

민국저축은행과 진주저축은행은 각각 서울과 경남 진주를 연고로 40년 넘게 지역 중소기업 및 서민들의 금고 역할을 해왔다. 이들이 대를 이어가면서 가업으로 저축은행을 운영할 수 있었던 것은 무리한 외형확장보다 서민지원이라는 본연의 업무에 충실했기 때문이다.

특히 진주저축은 신입행원이 들어오면 6개월 동안 지역 상권과 중소기업들을 돌며 일수업무를 시키는 것으로 유명하다. 40여년간 변하지 않은 철칙이다. 매일 현장을 누비며 거래고객의 경영상태나 업계 평판 등 밥숟가락 숫자까지 속속들이 꿰뚫으며 '지역밀착형 금융'을 실천하고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >