|

|

국내 중소업체의 A대표는 최근 미국의 용산전자상가격인 프라이스일렉트로닉스 바이어를 만났다가 당황스런 경험을 했다. 자사 제품이 좋다고 강조하는 그를 물끄러미 보던 바이어가 '당신이 필요없습니다(I don't need you)'라고 말하고는 돌아서버린 것. 그는 이후 한달간 A대표를 만나주지도 않았다.

한국에서의 성공만 믿고 자기 입장만 강요한 게 화근이었다. 후에 바이어가 전한 말은 "'공급자'가 아닌 '소비자'의 관점에서 제품을 설명하라"는 것이었다. 무조건 '좋다' '훌륭하다'고 어필하지 말고 어떤 이유로 어느 소비자에게 적합하다는 확실한 메시지를 전했어야 했다는 비판이었다.

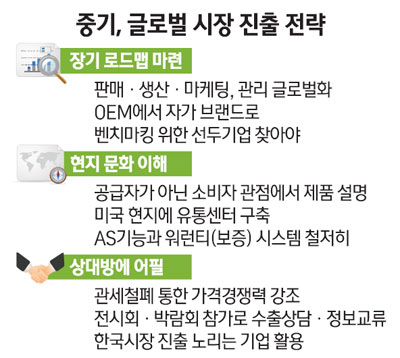

한미 자유무역협정(FTA)을 통해 양국 간 경제고속도로가 뚫렸지만 국내 중소기업들이 미국시장 공략에 성공하기 위해서는 정교한 전략과 미국시장에 대한 이해, 그리고 장기 로드맵 수립이 급선무라고 전문가들은 입을 모은다. 경쟁력을 충분히 갖춰야만 미국을 실질적인 우리 경제영토로 만들 수 있다는 지적이다. 치밀한 대비 없이 FTA로 생기는 가격 경쟁력은 어찌 보면 무용지물일 수 있다는 충고다.

◇장기 로드맵 필수=중소기업의 해외시장 진출을 위해서는 기업 규모와 분야에 따라 판매ㆍ생산ㆍ마케팅ㆍ관리 등을 글로벌화하는 철저한 로드맵이 필요하다. 세계시장에서 브랜드 인지도가 없는 국내 중기 제품이 단번에 히트를 하는 경우는 드물다. 당장 수익을 내겠다는 욕심을 부리지 말고 장기적인 안목이 요구된다는 것.

유현오 제닉 대표는 "보통 2~3년을 두드려야 반응이 오기 시작하는데 해당 업체가 지속가능한지 여부와 신뢰성을 판단하는 시간이 드는 것"이라고 설명했다.

주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 현지 유통업체의 신뢰도와 브랜드 가치를 높이는 것도 한 방법이다. 처음에는 100% OEM 공급을 하더라도 5년 뒤 10%, 10년 뒤는 30%를 자가 브랜드로 진출한다는 식으로 30년 계획을 세워야 한다는 말이다. 미 조달 컨설팅사 JS&어소시에이츠의 제니퍼 스코스 대표는 "한국 중소기업도 대기업들처럼 전략적으로 시장에 진입해 인지도를 높이는 것이 중요하다"고 전했다.

미국시장에서는 상대적으로 홈쇼핑에 진출하는 게 중소기업으로서의 위험부담을 줄일 수 있다는 점도 유념해야 한다. 홈쇼핑서 통하면 오프라인 유통업체들도 쉽게 받아주는 경향이 있어서다. 특히 미국에서 인정받으면 이를 바탕으로 중남미ㆍ유럽 등 다른 나라 바이어들의 추가 구매를 유도할 수 있다.

◇현지시장 이해해야=현지 바이어들은 신제품의 70~80%를 기존 브랜드에 할당하고 10% 정도만 새로운 업체를 받아들인다. 리스크를 최대한 지지 않기 위함이다.

15년 이상 미 유통망 컨설팅을 해온 어드벤트사의 데이비드 김 대표는 "생산환경, AS 기능, 워런티(보증) 등까지 미 바이어와 소비자의 요구사항들을 사전에 체크해야 한다"고 강조했다. 이어 그는 "현지 바이어들은 가격조건, 마케팅, 프로모션, 시장 트렌드 등을 종합적으로 고려해 판매를 결정한다"고 덧붙였다.

아울러 현지 유통전문가들은 미국 사업을 하기 위해서는 현지 유통센터가 필수라고 충고했다. 포장도 한국은 예쁘고 화려한 것에 대한 관심이 높지만 미국은 제품에 대한 메시지가 중요하다고 전했다.

20년간 미국에서 활동해온 최희봉 뷰마트 대표는 "미국은 단순히 제품을 잘 만든다고 팔리는 것이 아니라 리테일ㆍ마진 등 카테고리별 시스템을 잘 알고 적용해야 한다"고 말했다. 조호정 현대경제연구원 선임연구원도 "단순히 상품을 수출하는 데서 그치는 게 아니라 해외 업체와 파트너십을 맺고 밸류체인 안으로 들어가야 한다"고 제안했다.

중소기업의 글로벌화를 위해 해외 각 지역에서 매년 수십 차례 열리는 전시회ㆍ박람회에 참가하는 것도 도움이 된다. 행사에서 성과가 없어도 그 데이터베이스를 갖고 지속적으로 문을 두드리는 것이 필요하다. 서진교 대외경제정책연구원(KIEP) 선임연구위원은 "인지도가 낮은 중기로서는 해외 현지에서 개최되는 행사를 통해 수출상담뿐 아니라 정보교환도 할 수 있다"고 소개했다.

또 김형주 LG경제연구원 연구위원은 "중소기업에는 우리가 직접 나가 파는 방법보다 미국 바이어들이 와서 사가도록 하는 방식이 효과가 클 수 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >