|

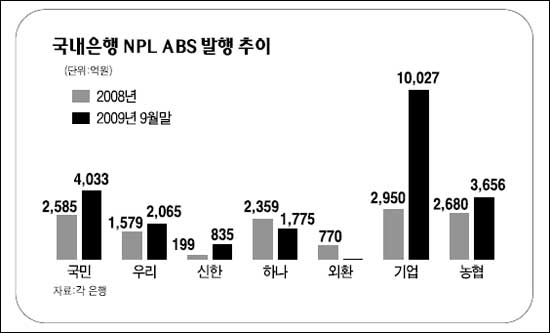

은행들이 부실 채권(NPL) 매각에 속도를 내고 있다. 5일 금융계에 따르면 국민·우리·신한·하나 은행 등 7개 주요 시중은행의 지난 9월 말 현재 NPL 자산유동화증권(ABS) 발행 규모는 모두 2조2,391억원으로 지난해 말(1조3,122억원)보다 70.6%나 늘어났다. 은행별로는 기업은행이 전년 말 대비 239.8% 급증한 1조27억원의 부실 채권을 유동화해 규모가 가장 컸다. 국민은행의 유동화 규모는 4,033억원으로 같은 기간 56%늘었고 농협도 3,656억원의 NPL ABS를 발행해 지난해 말보다 36.4% 증가했다. 하나은행은 1,775억원의 NPL ABS를 발행해 전년 말보다 584억원 줄었으나 올해 말까지 5,000억원 규모의 ABS를 발행해 NPL을 유동화할 계획이어서 발행 규모가 크게 늘어날 것으로 전망된다. 시중은행의 한 관계자는 "자산유동화법에 따라 유동화 전문회사에 NPL을 매각하면 장부상 부실여신을 털어낸 것으로 회계처리할 수 있다"며 "이에 따라 최소한 올해 말까지는 각 은행들이 NPL처리를 위한 ABS 발행을 늘릴 것으로 보인다"고 말했다. 다만 NPL 시장이 충분히 형성되지 않은 상황에서 각 은행에서 쏟아져 나온 물량을 처리하기 어려워지자 해당 은행이 자회사 등에 매각하고 있는 점이 문제점으로 부각된다. 금융계의 한 관계자는 "최근 각 은행에서 쏟아져 나온 NPL 물량 가운데 대부분이 각 은행이나 금융지주사에서 설립한 유동화전문회사나 자회사에 넘겨져 처리되고 있다"면서 "이는 '아랫돌 빼 윗돌 괴기'나 다름없는 일"이라고 지적했다. 실제로 최근 설립된 유동화 전문회사의 대부분은 국민·신한·기업 은행, 농협중앙회 등이 자체적으로 양도한 부실 채권 자산을 관리하는 곳이다. 우리F&I유동화전문회사나 우리SB유동화전문회사 등은 우리금융그룹의 자회사인 우리F&I가 주요 출자자로 참여해 관리하고 있다. 금융권의 한 관계자는 "부실 채권 매각과 자산을 인수한 회사 간의 관계 등을 살펴보면 실제로는 해당 은행이 관리하고 있는 것이나 마찬가지"라며 "이에 대한 문제가 없는 것은 아니지만 정부가 내놓을 가이드라인에 맞추기 위해서는 불가피한 조치"라고 설명했다. 금융감독당국도 이 같은 은행들의 NPL 유동화가 문제라고 인정하고 있다. 금융감독당국의 한 관계자는 "은행들이 공모로 NPL ABS를 발행하는 것은 모두 자체 유동화"라며 "국제회계기준(IFRS)이 도입되면 은행들이 유동화 전문회사에 자산을 양도하는 방안을 재검토해 제한할 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >