|

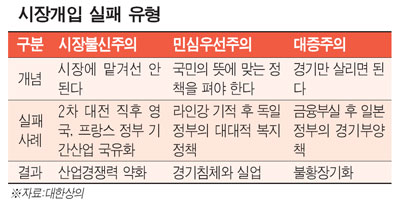

그동안 정부의 과도한 시장 개입은 혹독한 부작용을 남겼다. 1999년 '국가 항공산업 육성'이라는 명목하에 출범한 한국항공우주산업(KAI)이 대표적이다. KAI는 정부의 주도 아래 당시 삼성ㆍ대우ㆍ현대의 항공 사업 부문을 하나로 통합해 만든 항공기 제작회사다.

하지만 KAI는 탄생에서부터 '항공산업 육성'이라는 취지와는 거리가 멀었던 게 사실이다. 당시 주요 대기업의 업종 간 구조조정을 추진하던 DJ 정부의 정책에 부응하고자 각 기업은 만성적자에 허덕이던 항공기 사업을 내놓았다. 그렇게 '한 지붕 세 가족'의 비정상적인 구조로 탄생한 것이 KAI다.

결국 KAI는 기존 적자사업 이관, 항공기 개발에 따른 과도한 부채와 이자비용 등으로 심한 적자에 시달릴 수밖에 없었다. 설립 1년 뒤 KAI가 떠안고 있던 부채만 무려 1조원이 넘었고 부채비율은 700% 가까이 치솟았다.

이를 해소하고자 정부는 방위산업의 전문화ㆍ계열화 제도를 통해 KAI를 항공기 부문의 전문업체로 지정함으로써 사실상 KAI의 독점적 지위를 법으로 보장해줬다. 항공산업을 육성한다는 명목하에 시장의 자율경쟁 자체를 차단시킨 셈이다.

특히 KAI는 항공산업에 대한 전문지식이 부족한 정부관료 출신 인사를 잇따라 사장에 앉히며 논란을 낳기도 했다. 항공 분야에 대한 구체적인 비전과 지식이 부족한 최고경영자는 자연스레 정부에 전적으로 의존할 수밖에 없었다. 결국 KAI는 공기업도 민영기업도 아닌 정체 불명의 회사라는 오명을 듣기도 했다. KAI는 최근 매각공고를 내고 '주인 찾기'에 나섰지만 1차 매각입찰에서 유효경쟁이 성립되지 않아 유찰됐다.

올해 초 SK그룹의 새 가족이 된 하이닉스도 정부의 인위적인 산업 개입으로 기업 경쟁력을 갉아먹은 사례로 손꼽힌다. 하이닉스는 1999년 4월 정부 주도하의 '반도체 빅딜'을 통해 당시 LG반도체를 현대전자에 흡수합병시키며 탄생했다.

하지만 많은 논란 속에 LG반도체를 인수한 현대전자는 빅딜 1년 만에 자금난에 부딪혔다. 빅딜 당시 발행한 대규모 회사채에 발목을 잡힌 것. 자금난으로 적기에 제대로 된 투자를 하지 못하면서 결국 현대전자는 10조원의 빚을 지고 2001년 채권단으로 넘어갔다. 이후 하이닉스는 SK그룹의 품에 안기기 전까지 10년 넘게 채권단의 관리를 받아야만 했다. 반도체 빅딜의 희생양이 됐던 LG는 2007년 발간한 창립 60주년 사사에서 "인위적인 반도체 빅딜은 '한계사업 정리, 핵심역량 집중'이라는 당초 취지와 어긋나는 결과를 초래했다"며 억울한 심정을 토로하기도 했다.

정부의 과도한 시장 개입에 따른 폐해는 현 정권에서도 여실히 나타나고 있다. 사실상 실패한 정책으로 평가 받는 정부의 기름값 대책이 대표적이다. 기름값을 잡겠다며 국민 세금을 들여 만든 알뜰주유소는 태생적 한계를 드러내며 여전히 표류하는 가운데 얼마 전 1호점이 경영난을 못 이겨 결국 문을 닫았다. 알뜰주유소가 문을 닫더라도 정부는 주유소당 최대 3,000만원에 달하는 시설개선자금 회수 방안조차 아직 마련하지 못하고 있다. 이 밖에 물가를 잡기 위한 정부의 인위적인 가격통제는 오히려 시장을 왜곡시켜 물가상승을 부채질하는 결과로 이어지기도 했다.

이덕환 서강대 교수는 "정부의 시장 개입은 경기를 공정히 감독해야 할 심판이 직접 선수로 뛰어드는 격"이라며 "이는 결국 시장의 자율성과 효율성을 떨어뜨려 자원배분 왜곡과 기업 경쟁력 저하 등의 부작용으로 이어질 수밖에 없다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >