|

금융 당국이 회사채 신속인수제 도입 등 회사채 시장 정상화 방안을 마련 중인 가운데 시장참여자들 사이에서는 규제로 묶인 투자자들의 손발을 풀어 수요를 늘리는 것이 우선이라는 목소리가 나오고 있다.

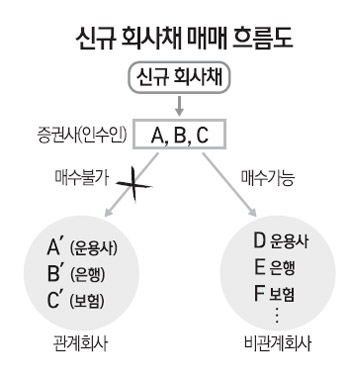

4일 금융투자업계에 따르면 현행법상(자본시장법 85조) 회사채 발행 인수인으로 참여하는 증권사와 같은 기업집단으로 묶인 관계회사들은 해당 회사채에 투자를 못한다. 예를 들어 A증권사가 B사의 신규 발행 회사채를 인수하면 A증권사의 관계회사인 운용사ㆍ은행ㆍ보험 등은 B사의 회사채를 사고 싶어도 못산다.

문제는 한 회사의 회사채 발행에 대부분 다수의 증권사가 참여한다는 점이다. 최근 4,100억원에 달하는 KT 회사채 발행에는 우리투자ㆍ한국투자ㆍKDB대우ㆍKB투자ㆍ삼성ㆍ현대ㆍ한화투자증권 등 국내 주요 증권사 7곳이 참여했다. 대림산업의 경우 8곳의 증권사가 인수인에 이름을 올렸다. 이 경우 해당 증권사의 관계회사들은 누구도 해당 회사채 신규 발행물량을 확보할 수가 없다.

발행 후 3개월이 지나면 해당 회사채를 사고 파는 데 문제가 없다. 그러나 투자 수익성을 고려할 때 원하는 시점에 매매하기가 어려워 투자 매력이 떨어질 수밖에 없다. 여기에 금융위원회는 한 운용사의 상품을 30% 이상 판매한 증권사가 인수인으로 참여한 경우에도 이 운용사가 해당 회사채를 살 수 없도록 고시하고 있다. 금융 당국이 회사채 시장 정상화에 나선다고 하지만 정작 기관투자가들의 활동 반경은 비좁은 셈이다.

관계인수인의 투자 제한을 둔 것은 '계열사 부담 떠넘기기' 등 부정적인 효과를 차단하기 위해서다. 그러나 국내 채권시장에 참여하는 기관이 50여개사에 불과하고 특히 금융회사들은 관계회사로 엮인 곳이 많아 이를 엄격히 적용하면 투자자들의 회사채 시장 참여가 제한될 수밖에 없는 현실이다.

나아가 회사채 시장의 투자 수요를 늘리려면 펀드 등을 통한 투자자금의 지속적인 유입이 필요하지만 이 같은 규제로 인해 회사채 펀드가 활성화되지 않고 있다.

국내 한 운용사의 채권펀드매니저는 "현재로서는 사고 싶은 회사채가 있어도 계열 증권사가 인수인으로 참여한 경우 어쩔 수 없이 포기해야 한다"며 "매번 시장에서 발행되는 신규 회사채도 일일이 계열 증권사가 참여를 했는지 확인해야 하는 번거로움도 있다"고 말했다.

최근 회사채 시장이 침체국면에 들고 위기감마저 감도는 상황에서 정부가 정상화 방안으로 추진하는 것으로 알려진 회사채 신속인수제 등에 대한 비판의 목소리도 높다. 특정 기업에 대한 특혜 시비가 일 수 있고 기업들의 도덕적 해이를 부추길 수 있다는 지적이다.

시장 참여자들은 정부의 임기응변식 대응이 아닌 시장의 수요를 늘리는 등 근본적인 대안 마련이 필요하다는 입장이다.

금융투자 업계의 한 관계자는 "정부가 검토 중인 신속인수제ㆍ채권안정펀드 등은 시장의 일시적인 충격에 대응하는 단기 처방일 뿐"이라며 "규제 완화를 통해 회사채 시장의 얕은 수요 기반을 늘리는 등 회사채 시장의 체질을 개선하려는 노력이 필요하다"고 지적했다.

이와 관련해 금융 당국이 증권사가 회사채를 인수하는 규모에 따라 관계회사의 매수 가능 비율을 정하는 등 가이드라인을 마련하는 것이 대안으로 제시되고 있다. 현재는 증권사의 회사채 인수 참여만으로 규모와 상관없이 관계회사는 해당 채권을 거래할 수 없는데 이를 개선해 기관투자가들 운신의 폭을 넓혀 수요를 늘리자는 것. 현행법에서도 증권사가 국채ㆍ지방채ㆍ통안채ㆍ특수채 등을 인수하는 경우 관계회사라도 거래가 가능하도록 예외 조항을 두고 있다.

현재 3개월로 정해놓은 매수 제한 기간을 줄이거나 금융위가 정해놓은 판매사 비율 30%를 조절하는 방안도 있다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 "관계인수인 규제 완화 등은 회사채 시장의 수요기반 확대를 위해 꼭 필요한 부분"이라며 "관계회사 간 거래시 채권평가사의 평가의견이나 시장 가격을 반영하는 등의 방식으로 투명성을 보완할 수 있을 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >