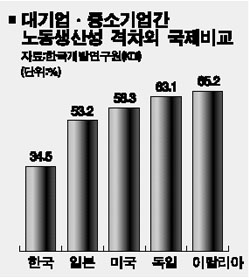

종업원 300인이상 기업 성장확률은 0.13%<br>생산성은 대기업 33%…선진국에 크게뒤져

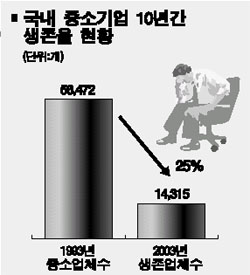

국내 중소기업이 10년간 사업을 유지하며 생존할 확률은 25%에 불과한 것으로 추정됐다. 이들 가운데 종업원 300인 이상의 중견기업으로 성장한 확률은 0.13%에 그쳤다.

또 국내 중소기업의 생산성은 대기업의 33%에 불과해 50%를 넘어서는 해외 선진국보다 크게 낮은 수준인 것으로 나타났다.

김주훈 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 15일 ‘중소기업의 구조조정과 혁신능력의 제고’라는 보고서를 통해 이 같이 분석했다. 보고서에 따르면 지난 93년에 중소기업에 속했던 사업체는 5만6,472개였으나 이 가운데 2003년까지 생존한 사업체는 1만4,315개에 그쳤다. 10년간 25.3%의 기업만이 살아남은 셈.

또 300인 이상의 업체로 성장한 기업은 75개(0.13%), 500인 이상으로 성장한 기업체 수는 8개(0.01%)에 불과했다. 이에 반해 매출규모 1조원 이상의 거대기업으로 성장한 기업들은 대부분 70년대 중화학공업화 시절에 형성된 것으로 분석됐다.

김 선임연구위원은 “우리나라 중소기업들의 규모가 영세한 것은 경제규모에 비해 사업체 수가 지나치게 많기 때문”이라며 “국내총생산(GDP) 총액이 우리나라의 14배인 미국도 제조업체 수는 우리의 2배의 불과하고 GDP 총액이 우리나라의 7배인 일본의 제조업체 수는 1.6배에 불과하다”고 지적했다. 이어 그는 “대기업과 중소기업간에 격리된 이중적 구조를 가진 산업구조에서는 유망한 중소기업들이 중견기업이나 대기업으로 성장할 수 있는 기회가 봉쇄된다”고 진단했다.

중소기업이 개별시장에 진입해 단 몇 년간 생존해 있는 확률도 크게 낮았다. 안상훈 KDI 연구위원은 ‘중소기업의 진입과 성장에 대한 실증분석’을 통해 분석한 결과 94년 개별업종에 신규 진입한 중소업체들 중 13%만이, 또 95년 진입 업체들 중 16%만이 2003년까지 살아남았다고 밝혔다. 특히 신규 진입업체들의 2년 후 생존율은 42~59%에 불과한 것으로 조사됐다. 그러나 초기의 생존장벽을 극복한 신규 업체들은 대체로 성숙한 기업들보다 빠른 성장을 보이는 것으로 나타났다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >