|

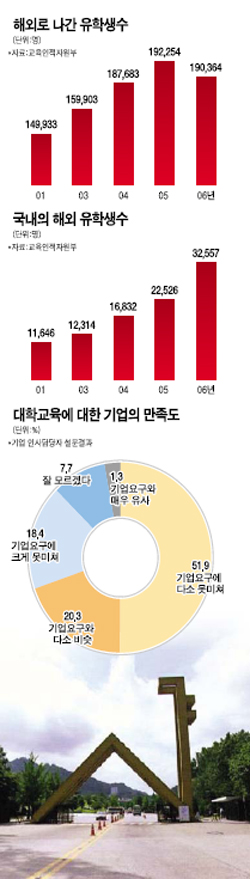

“더 나은 기회를 잡기 위해 미국 유학을 결심했습니다.” 지난 2005년 국제과학올림피아드에서 입상한 뒤 지난해 서울대학교 수리학부에 입학했던 E군. 그는 한 학기도 마치지 않은 채 지난 6월 말 미국행 비행기에 올랐다. “원하던 대학(서울대)에 입학했지만 입학 후 반년 간 확인한 캠퍼스 분위기가 스스로를 나태하게 만들었습니다. 마침 미국 아이비리그 쪽에서 어플라이(입학지원서)를 받아줘 고민 끝에 유학을 선택하게 됐습니다.” E군이 ‘미국행’을 선택한 이유에 대해 두서없이 내뱉은 말들을 골자만 추려 정리하자면 이렇다. “대학이 인재의 산실이라고 불리는 것은 눈빛이 반짝이는 총명한 학생들, 이들을 깨우치려는 교수들의 열정, 여기에 최우선 순위를 인재양성으로 삼아 지원을 아끼지 않으려는 범국가적 공감대가 어우러질 때 사회가 부여하는 명예로운 호칭입니다.” ◇국내 대학 외면하는 영재들=촉망받는 과학영재들이 해외로 해외로 나가고 있다. 국내 대학의 답답한 현실과 후진적인 교육 시스템에 대한 실망감이 인재들을 해외로 내모는 형국이다. 한국과학재단에 따르면 지난해 말까지 국제과학올림피아드 수상자 113명 가운데 34.5%가 해외유학을 떠났다. 올림피아드 수상자 가운데 해외 대학을 선택한 이들 대부분은 서울대ㆍ포스텍ㆍ한국과학기술원(KAIST) 중퇴생들이다. 고등학생 때부터 해외로 눈을 돌리는 학생들도 적지않다. 대원외고ㆍ한영외고 등 서울 시내 유명 외국어고등학교의 경우 1학년생의 30% 이상이 유학준비반에 들어가 있다. 이들은 고등학교 1학년 때부터 국내 대학이 아닌 해외 유명 대학 진학을 목표로 공부하고 있다. 민족사관고등학교의 경우 신입생 유학준비반 지원 비율이 이미 50%를 넘어섰다. 대학원을 살펴보면 사태는 더 심각해진다. 국내 최고의 인재들만 모여든다는 서울대 대학원 박사과정 신입생 등록률은 지난해 70%에 그쳤다. 특히 공학계열 박사과정은 등록자가 정원의 절반에도 못 미쳐 등록률이 46%밖에 되지 않았다. 3년 전 국내 대학에서 학위를 받고 현재 시간강사로 일하고 있는 F씨는 “국내에서 학위를 따봐야 교수요원이나 기업들이 원하는 ‘글로벌 탤런트’로 인정받기 힘들다는 절망감 때문에 학생들이 해외로 빠져나가고 있다”며 “이 상태로 가면 10년 내 국내 대학 대학원은 설자리를 잃게 될 것”이라고 말했다. ◇‘교수님은 지금 곁눈질 중’=서울에 있는 한 대학교의 L교수는 요즘 거의 매일 새벽2시나 돼야 잠자리에 든다. 불철주야 연구에 몰두하느라 새벽녘까지 잠을 못 이루는 것으로 생각하면 오산이다. L교수는 “프로젝트를 유치하고 고가의 연구 기자재를 기업에서 빌리고 학생들의 취업을 부탁하려면 새벽까지 이어지는 기업체 사장들과의 술자리도 가져야 한다”며 “이 때문에 본연의 연구업무에는 시간을 내기 어렵다”고 실토했다. 대학 간 프로젝트 수주경쟁이 치열해지면서 상당수 교수들이 본연의 일에서 벗어나 부수적인 업무에 매달리고 있다. 한 사립대학교 교수는 프로젝트를 수행하느라 강의 준비를 제대로 못하는 바람에 원래 커리큘럼에 나와 있는 강의 제목과 딴판인 강의를 했다가 학생들의 항의를 받는 웃지 못할 해프닝을 겪기도 했다. ‘사회적 명예와 영재교육의 기회’를 슬금슬금 포기해야 하는 대학 교수 가운데 일부는 기회 있을 때마다 곁눈질을 한다. 기업체 사외이사 자리도 교수들의 곁눈질 대상 가운데 하나이다. 한국상장사협의회에 따르면 지난 3월 말 현재 사외이사를 겸하고 있는 대학교수는 모두 608명으로 전체 사외이사의 22.6%를 차지했다. 이 가운데 2개 기업에 ‘겹치기 출연’하고 있는 교수도 00명이나 된다. 이 같은 현상은 2002년 정부가 교육공무원법을 개정해 교수의 사외이사 겸직을 허용한 후 심해지고 있다. 사외이사를 맡은 대학교수 수는 2003년 433명에서 2004년 490명, 2005년 515명, 2006년 563명으로 해마다 늘어나고 있다. ‘부업’의 비중이 커질수록 교수들의 연구활동은 부실해지고 있다. 일부에서는 같은 논문을 포장만 달리해 여러 번 제출해서 연구실적을 부풀리는가 하면 제자의 논문에 이름만 끼워넣는 얌체행위도 기승을 부리고 있다. ◇‘최우선 순위, 인재양성 맞습니까?’=국내 대학의 국제 경쟁력에 대한 불신 외에 평등주의를 내세운 교육행정도 학생들의 진로를 해외로 돌리는 주요한 원인으로 꼽힌다. 최근 대학 입학전형에서 고교 내신성적 반영 비중을 둘러싼 교육인적자원부와 대학의 갈등이 단적인 예다. 일부 특수목적고 중에는 아예 국내 대학 진학을 포기하고 고교 입학 때부터 해외 대학 입학을 준비하겠다는 곳도 있다. 민족사관고는 내년부터 국내반과 국제반 학생을 통합 선발할 계획이다. 민사고의 한 관계자는 “민사고 학생들은 자타가 공인하는 영재들인데 국내 대학만 고집하다 불이익을 받게 할 수는 없는 일”이라며 “애써 키운 인재들을 정부가 해외로 떠미는 꼴”이라고 말했다. 민사고의 경우 국제반 학생들이 이미 전체의 50%를 넘어섰다. 대원외고ㆍ한영외고 등 서울 시내 주요 특목고 역시 해외 진학을 희망하는 신입생이 30%를 웃돌고 있다. 정범모 한림대 석좌교수는 “한국 대학이 살아나려면 정부가 대학 자율을 대폭 허용하는 결단을 내려야 한다”고 강조했다. 해외 유수大 국내 유치계획 각종 규제에 줄줄이 수포로 미국의 명문 하버드대 관계자들은 몇해 전 송도 특구에 분교를 세우려고 한국을 찾았다가 허탕을 치고 돌아갔다. 당초 정부에서 내세운 파격적인 조건에 깊은 관심을 보였지만 막상 실사를 해보니 갖가지 규제가 얽혀 메리트가 전혀 없다고 판단했기 때문이다. 하버드대는 결국 두바이와 상하이로 발길을 돌리고 말았다. 참여정부가'교육 허브'를 내걸고 해외 유명 대학 유치에 열을 올리고 있지만 과실송금 금지, 부지와 건물 확보 등 숱한 규제에 막혀 별다른 성과를 내지 못하고 있다. '속 빈 강정'이라는 비아냥마저 흘러나올 정도다. 지난 2003년 경제자유구역으로 지정된 송도의 경우 미국 ISS가 국제학교를 설립하기로 한 것이 그나마 성과라면 성과이다. 여기다 영국 NAE그룹이 영종도에 상하이 영국국제학교 분교를, 네덜란드 해운물류대학(STC-R)이 광양만권에 국내 최초의 외국 대학을 각각 세웠을 뿐이다. 5년 간의 노력치고는 최악의 성적표라고 할 수 있다. 이중 네덜란드 해운물류대학은 학생 수 60명의 미니학교이지만 2,400㎡ 이상의 학교 건물을 반드시 갖춰야 한다는 규정에 막혀 한때 무산 위기까지 내몰렸다. 그나마 정부가 5월 국무회의를 통해 면적기준을 1,200㎡로 낮춰준 덕에 간신히 진출이 성사됐다. 해외 명문 대학의 한국 진출에 가장 큰 걸림돌은 과실송금이나 건물 확보 등 각종 규제. 현행 법규상 해외 대학들은 국내에서 캠퍼스를 세워 벌어들인 수업료 수입을 본국에 한푼도 송금할 수 없다. 정부는 국내 학교법인과의 형평성을 이유로 내세우고 있지만 수익을 중시하는 외국 대학들 입장에서는 국내 진출을 근본적으로 가로막는 독소조항일 수밖에 없다. 김정호 KDI 국제정책대학원 교수는"세계 일류 대학을 유치해 국내에서 양질의 교육을 받을 수 있다면 외화 및 두뇌 유출을 막는다는 점에서 국가로서도 득이 된다"며"정부가 진정으로 국제화를 원한다면 이러한 사안에 대해 좀 더 미래지향적으로 대처해야 한다"고 강조했다. 정책 당국의 경직된 자세와 안이한 서비스가 유명 대학을 쫓아낸다는 지적도 제기되고 있다. 서울 상암동 IT콤플렉스에 엔터테인먼트테크놀로지센터(ETC) 대학원 과정을 세우려 했던 미국 카네기멜런대학은 지루한 협상 끝에 결국 연구소로 규모를 줄여야 했다. 협상과정에서 부처마다 다른 이야기를 하고 당초 예상도 못했던 각종 규제까지 불거져 나오자 대학원 설립을 포기할 수밖에 없었다. 이에 반해 중국이나 싱가포르 등 경쟁국들은 다양한 인센티브와 원스톱 서비스를 앞세워 해외 대학을 앞다퉈 끌어들이고 있다. 이들 국가는 파격적인 조건을 내걸고 교육산업을 주력산업으로 육성하며 무서운 속도로 성장하고 있다. 두바이는 2002년 정부 지원으로 지식빌리지를 세워 인도 마하트마간디대학, 러시아 상트페테르부르크대학 등의 분교를 유치했다. 싱가포르는 인시아드ㆍMITㆍ와튼ㆍ조지아공대 등 유명 대학 10여개를 유치했으며 유학생에게는 학비 지원, 세금 감면 등을 통해 자국 취업을 유도하고 있다. 카타르는 유명 대학이 캠퍼스를 설립할 경우 건물을 지어주고 교직원에게 보너스까지 지급할 정도다. 숨가쁘게 벌어지고 있는 해외 대학 유치전에서 한참 뒤처져 있는 우리로서는 여러모로 보고 배워야 할 대목이 아닐 수 없다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >