|

정부가 가계부채 구조 개선을 목적으로 시행한 안심전환대출의 후유증이 서서히 나타나면서 금융권에서 '대체 누구를 위한 정책이었느냐'라는 비아냥이 나오고 있다. 무엇보다 '안심전환'의 혜택이 대부분 부채상환 능력을 충분히 갖춘 중산층에게 돌아가면서 가계부채 구조 개선의 미가 퇴색했다는 지적이다. 여기에 다량의 주택저당증권(MBS) 발행으로 채권 시장이 교란, 서민을 위한 정책 대출인 보금자리론 금리가 오르는 등 부작용까지 더해지고 있다.

27일 미국발 금리 인상의 우려가 커진 가운데 가계부채 구조 개선을 목적으로 기획된 안심전환대출의 성적표는 더욱 초라해지고 있다. 안심전환대출은 금리 변동의 리스크를 떠안아야 하는 변동금리, 만기일시상환 대출 상품을 고정금리·원금균등상환 방식으로 갈아 태워 가계 빚 위험을 분산하기 위해 탄생했다. 중도상환수수료 없이 2%대의 낮은 금리 덕분에 34조원에 이르는 대출이 고정금리로 바뀌었다.

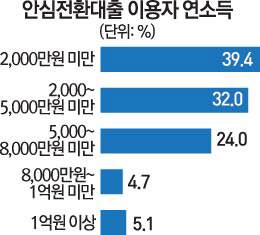

겉으로 보기에 정부의 기획은 소기의 목적을 달성한 것처럼 보인다. 실제로 안심전환대출 이후 시중은행의 주택담보대출 잔액 가운데 고정금리 상품 비율이 30% 중후반에 육박하는 등 고정금리·원금균등상환 대출의 비중은 전에 없이 높아졌다. 하지만 내용을 들여다보면 그렇지 않다. 금융위원회 안심전환대출 전수조사 결과에 따르면 2,000만원 미만 소득자 39.4%가 안심전환대출의 수혜를 받았지만 8,000만~1억원의 고소득자도 대상자의 4.7%를 차지했으며 6,000만~8,000만원 소득자는 10.1%에 달했다. 빚을 갚을 능력이 높은 중산층이 상당수 정책금융의 혜택이 되고 가계 빚 부실화의 뇌관인 저소득층이나 2금융권 대출자는 그만큼 혜택을 받지 못한 셈이다.

한 금융사의 고위 관계자는 "안심전환대출은 최소한 다달이 50~100만원가량의 원리금을 상환할 경제적 능력이 필요한데다 1금융 고객만을 대상으로 했기 때문에 서민들 입장에서는 그림의 떡"이라며 "안심전환대출을 할 때 꼭 필요한 사람이 혜택을 받을 수 있도록 은행에 심사권한을 조금이라도 줬다면 이 같은 문제는 발생하지 않았을 것"이라고 지적했다.

한 은행 부행장은 "안심전환대출을 받은 고객이라도 원리금을 계속 갚을 수 있을지는 앞으로 몇 달간 지켜봐야 한다"며 "만일 원리금을 계속 갚는 것이 부담돼 변동금리 상품으로 다시 갈아타려면 1.2%의 수수료를 부담해야 하기 때문에 고객들로부터 민원이 들어오지나 않을까 긴장하며 상황을 모니터링하고 있다"고 전했다.

정부가 근본적인 가계 빚 구조개선은 눈감은 채 변죽만 두드린다는 비난의 목소리도 나왔다. 또 다른 은행의 임원은 "가계 대출이 1,000조원을 넘어서고 변동금리 대출이 700조원이 넘는 마당에 일부 대출을 안심전환대출로 갈아 태우는 것이 얼마나 효과를 낼지 의구심이 든다"며 "지난해 은행의 주택담보인정비율(LTV) 규제를 완화해주는 등 경기 부양을 위해 가계 빚을 늘려 놓고 일회성 정책 상품으로 가계부채 구조 개선을 하겠다는 것은 무리"라고 꼬집었다.

의도한 목적은커녕 각종 부작용도 양산되고 있다. 주택금융공사가 안심전환대출금액에 대해 MBS를 발행하면서 채권 금리가 올라 서민의 내 집 마련을 위한 정책 상품인 보금자리론 금리가 2주 사이 0.3%포인트나 오른 것이다. 안심전환대출로 고정금리 상품 비중이 올라간 시중 은행들이 금리 리스크가 상대적으로 적은 변동 금리 상품에 우대 금리를 얹어 적극적인 판매에 나서는 '풍선 효과'도 일어나고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >