|

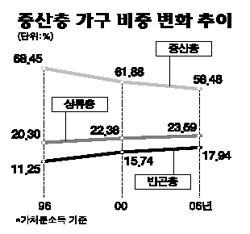

외환위기 이후 중산층 가구가 빈곤층으로 전락하면서 전체 가구 가운데 중산층 비중이 10년 만에 10%포인트나 줄어든 것으로 분석됐다. 특히 참여정부가 소득 분배 개선을 위해 재정을 대거 투입했지만 정작 받아야 할 가구에 제대로 전달되지 못해 빈곤은 오히려 심화된 것으로 나타났다. 한국개발연구원(KDI) 유경준 선임연구위원과 최바울 주임연구원은 24일 발표한 ‘중산층의 정의와 추정’ 보고서에서 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 전국 가구 소비실태 조사와 가계조사를 분석한 결과 중위소득의 50~150%에 해당하는 중산층 가구의 비중은 가처분소득 기준으로 지난 1996년 68.5%에서 2000년 61.9%, 2006년 58.5%로 꾸준히 감소했다. 총소득ㆍ시장소득 등 다른 소득 기준을 놓고 봐도 추이는 비슷했다. 1996년에서 2006년까지 중산층에서 상류층(중위소득의 150% 초과)으로 이동한 가구는 3%포인트에 불과한 반면 빈곤층(중위소득의 50% 미만)으로 떨어진 가구는 7%포인트에 달했다. 중산층에서 빈곤층으로 전락한 가구의 비중이 상류층으로 올라선 가구의 2배를 넘었다는 뜻이다. 중위소득은 인구를 소득순으로 나열했을 때 가운데 사람의 소득을 뜻한다. 가처분소득은 경상소득(근로ㆍ사업ㆍ재산ㆍ이전소득)에서 조세와 공적연금, 사회보험을 제외한 소득을 나타나며 시장소득은 경상소득에서 공적연금 등 공적이전소득을 제외한 소득을 말한다. 보고서의 중위소득은 2007년 4인 가족 가처분소득 기준으로 월간 291만원이다. 중산층의 몰락(소득 양극화) 정도를 간접 추정할 수 있는 울프슨(Wolfson) 지수는 가처분소득 기준으로 1996년 0.2388에서 2000년 0.2799, 2006년 0.2941로 계속 증가 추세다. 또 소득 상위 20%와 하위 20%를 제외한 중위 60%에 해당하는 중산층 가구의 소득점유율은 가처분소득 기준으로 1996년 54.3%에서 2000년 51.6%로 감소한 후 2006년 54.7%, 2007년 53.6%를 기록하며 회복 추세를 보였다. 하지만 하위 20%의 소득점유율은 1996년 7.9%, 2000년 6.2%, 2006년 5.7%로 계속 하락하고 있다. 전체 가구 가운데 빈곤층이 차지하는 비중이 늘었는데도 이들의 소득 점유율은 오히려 줄어든 것이다. 빈곤이 그만큼 더 심화됐다는 뜻이다. 보고서는 “중산층 소득점유율 증가로 사회통합 정도가 2000년보다 2006년에 높아졌다고 볼 수 있지만 빈곤층을 포함하는 경우 사회통합 정도가 높아졌다고 말하기 어렵다”고 설명했다. 정부가 복지 정책 등을 통해 소득을 각 계층에 재분배하는 정도를 나타내는 시장소득과 가처분소득 간의 계수변화율은 외환위기 이전까지 3% 내외였지만 2000년 5.7%, 2004년 6.4%, 2007년 8.8%까지 올라갔다. 실업자ㆍ청년 등 취약계층을 위한 사회안전망 확충 등을 통해 정부의 소득재분배 역할이 강화됐기 때문이다. 하지만 이 수치는 아직 10% 이내에 불과해 1990년대 경제협력개발기구(OECD) 평균 42%에 크게 못 미친다. 유 연구위원은 “참여정부 동안 소득분배 개선을 위해 많은 재정 투자를 했지만 빈곤이 심화된 이유는 복지전달체계의 오작동에 기인한 바가 크다”며 “앞으로 체계적인 소득파악을 통한 복지전달체계의 효율화에 정책의 초점을 맞출 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >