|

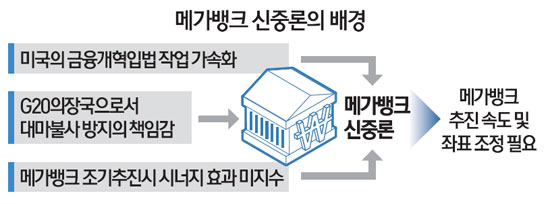

정부 주도로 불붙던 메가뱅크(초대형 은행) 조기 추진론이 급속히 퇴색되고 있다. 볼커룰 등 미국발 금융개혁ㆍ규제 움직임이 유령으로 작용하며 금융권 곳곳에서 메가뱅크 추진계획의 좌표와 속도를 재조정해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 이에 따라 금융권 일각에서는 볼커룰이 확정될 때까지 재무구조 개선 등 내부 시스템 개선에 노력하면서 해외시장 개척에서 길을 찾아야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 이 가운데 국회 입법조사처가 지난 4월21일 내놓은 '초대형 은행 출범 논의의 평가와 향후 과제'보고서는 메가뱅크 좌표 조정론에 한층 힘을 실어주고 있다. 입법조사처는 보고서에서 "초대형 은행 출범에 따른 국내외시장에서의 경쟁력 제고 여부도 불투명하다"고 분석했다. 메가뱅크가 수익성이 불투명한 글로벌 사업보다 내수시장에 안주할 수 있다는 것이다. 아울러 북유럽 등의 사례를 볼 때 대형 은행의 파산ㆍ부실 발생시 국민경제에 부담이 크다는 점도 보고서에서 지적됐다. 이 같은 신중론의 바통은 며칠 뒤 김태준 금융연구원장이 이어받았다. 김 원장은 2일 우즈베키스탄에서 기자들과 만나 메가뱅크의 가장 유력한 시나리오로 꼽히는 'KB금융지주+우리금융지주' 방식의 합병에 대해 "바람직하지 않은 것 같다"며 "국민은행과 우리은행이 합치는 것도 시너지가 없다"고 말했다. 이런 가운데 대형 금융사는 망하지 않는다는 '대마불사'에 제동을 건 법안이 6일 미국 상원을 통과하는 등 버락 오바마 정부의 금융개혁 정책이 탄력을 받자 금융당국 책임자와 금융권 CEO의 발언에서도 메가뱅크에 대한 경계심리가 배어나오기 시작했다. 진동수 금융위원장이 4월28일 "금융산업은 단기간에 대형화하는 것이 쉽지 않다"고 말해 미묘한 뉘앙스를 남겼는가 하면 5일에는 김승유 하나금융지주 회장이 미국 금융개혁 정책을 주시하고 있다고 발언해 이목을 집중시켰다. 이처럼 국내 은행 간 인수합병(M&A)이 여의치 않자 일부 은행들은 차라리 해외로 눈을 돌리고 있다. 신한은행의 한 관계자는 "국내에서는 당분간 M&A계획이 없다"며 "동남아 등 해외시장에서의 네트워크 확충에 주력하겠다"고 밝혔다. 국민ㆍ우리은행도 베트남ㆍ인도네시아 등 해외시장 개척에 박차를 가할 방침이다. 산업은행도 "올해 어젠다는 내부 몸 만들기"라며 "볼커룰이 확정될 때까지는 M&A를 보류하고 내부 시스템 개선 및 해외 네트워크 확충에 주력할 계획"이라고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >